Версии жизни Владелена Бирюкова

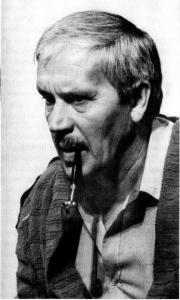

Бирюков Владелен Егорович (1942-2005)

советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ (2002), лауреат Государственной премии СССР (1979).

Печатается по книге:

«Созидатели»: очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска. Т. II. С. 36-44.

Составитель Н. А. Александров; Редактор Е. А. Городецкий.

Новосибирск: Клуб меценатов, 2003. – Т.1. - 512 с.; Т.2. - 496 с.

Когда речь заходит о Владелене Бирюкове, все слухи о нем – правда. И все – ложь. Бесконечные версии судьбы, схематичные наброски. Та, в которую мы поверим сегодня, и будет истиной.

Сорок лет он играет на сцене. Тридцать из них – известный, узнаваемый, часто интервьюируемый. Но сколько ни просмотрела публикаций – всюду, даже в титрах фильмов он – Владлен. А вот по паспорту – Владелен. Потому что – Владелец Лены. Семейная легенда гласит, что в давние времена, когда в стране еще не было никаких революций, предки Бирюкова владели прииском на реке Лена. И когда 8 марта 1942 года, через месяц после ухода на фронт отца, в селе Никоново, что в Маслянинском районе Новосибирской области, в семье Бирюковых родился третий сын, его нарекли Владеленом. Не могла оставшаяся солдаткой мать-крестьянка дать мальчику иного богатства, кроме родовых воспоминаний да необычного имени, которое и по сей день запоминается сразу. И кто знает, насколько помогало ему необычное имя в актерской работе – ведь помимо таланта и мастерства в этой, зависимой от других профессии, очень важно запомниться, вовремя оказаться на месте, «показаться» режиссеру, автору...

Впрочем, об актерской профессии в сороковых никто и не думал. Шла война, на фронт ушли отец и старший брать Александр. Поднимать двоих сыновей в деревне было тяжело. Полегче стало, когда матери – Раисе Федоровне – удалось переехать в Бердск, устроиться на радиозавод.

Сразу по окончании школы туда же пошел работать и средний сын Павел. Да и младший, Владелен, так и не увидевший погибшего на фронте отца, тоже начал с завода, работал на конвейере. И казалось – жизнь пойдет по накатанной колее. Но судьба – особа странная и непредсказуемая. И мальчишка, который никогда не увлекался театром, а если и занимался в художественной самодеятельности, так исключительно потому, что участников заводского хора бесплатно пускали на танцы, вдруг оставил привычный быт и поехал в Новосибирск поступать в культпросветшколу, на факультет руководителей народного театра.

Мать категорически возражала, чтобы сын бросал завод, а он, честно глядя ей в глаза, увещевал, что вот закончит училище, вернутся они в родную деревню, станет он заведующим клубом, и заживут мать с сыном припеваючи…

Устоять против его обаяния трудно, почти невозможно. И уже не важно – верил ли сам Владелен в ту почти рождественскую сказку или просто озвучил одну из версий собственной судьбы, но мать махнула рукой на стабильность заводского заработка, и Владелен Бирюков отправился покорять город.

– Удивительная штука судьба! – Владелен Егорович вспоминает прошлое и сам, кажется, удивляется непредсказуемости поступков. – Я за годы учебы в школе всего один раз был в оперном театре. Мне страшно не понравилось, и даже в драмкружок не ходил. А тут вдруг как толкнуло что-то – это мое. И когда приходил на спектакли в «Красный факел» – тоже ощущение странное было. Сопричастности, что ли… В этом театре вообще за годы накоплена удивительная аура. Вот в ТЮЗ ходил после занятий — обычно, нормально, как все. А если в «Красный факел» – так и рубашку погладить надо, и себя подготовить... Здесь играли такие удивительные артисты, как Бахтин, Михайлов, Беляев, Агаронова. Здесь был удивительно понимающий зритель. Я тогда даже не мечтал работать в театре, но понимал, что если уже выйти на сцену – то именно на эту…

Но со сценой пришлось подождать, потому что пришло время призыва в армию.

Старшина Скорик в фильме «Горячий снег», чекист Яков Алейников в киноэпопее «Вечный зов», комбат Павел Тихонов в кинодилогии «Приказ: огня не открывать» и «Приказ: перейти границу», полковник Баташов в ленте «У меня все нормально», генерал-лейтенант Николай Лыков в фильме «Парашютисты» – вот такой «послужной список» армейских киноролей у заслуженного артиста России, лауреата Государственной премии СССР Владелена Бирюкова. А у солдата Владелена Бирюкова – свой послужной список и своя история.

– Призывали меня долго, – вспоминает артист. – Где-то полгода различные комиссии проверяли. Я уже даже волноваться начал – что же, думаю, у меня не так?.. Когда пришел в военкомат, мне сказали: «Пятисотая команда». Естественно, мне эта цифра ни о чем не говорила. Только смотрю – у ребят вокруг лица очень довольные. Когда мы – пятьдесят человек – пришли к поезду, я впервые понял, почему.

Служить нам предстояло в Одессе, и вот через всю страну ехали мы в мягком вагоне, как белые люди. И кормили нас как на убой.

Приехали – нам объяснили, что служить предстоит в войсках КГБ. Мне стало страшно интересно – романтика. Знаете, как это в песне-то: «Вокруг шпионы, а я с наганом...»

Правда, романтика достаточно быстро прошла, потому что первые четыре месяца была у нас тяжелая учеба, муштра, жесткие тренировки. А потом началась сама служба.

В форме мы ходили только в увольнение, а на службу – в гражданских костюмах. До сих пор помню, как мы, солдаты, приходили на склад, очень похожий на костюмерный цех в театре, и выбирали себе одежду на день. Задача у нас была – внешнее наблюдение за конкретными людьми, чаще всего иностранцами. Менялись когда через полтора часа, когда через четыре. Ежедневно нам выдавались 25 рублей на карманные расходы. Это были большие деньги, но кто знает, куда пойдет объект, – в ресторан, в магазин, в кафе…

Там, в армии, я впервые влюбился. И уже когда лежал в госпитале, приятель, сосед по палате, спичкой нарисовал мне на циферблате акварелью портрет моей любимой девушки-одесситки. Я долго хранил эти часы…

С госпиталем – тоже достаточно странная история… Сам Владелен Егорович рассказывать ее не любит, но куда ему, бедному, от журналистского любопытства деться?

Версия события такова – солдаты срочной службы, в их числе Владелен Бирюков, помогали МВД в операции по задержанию фальшивомонетчиков в катакомбах, и во время этой операции был наш герой ранен в ногу. Но о ранении и операции забыл он достаточно быстро. А главным впечатлением стало совсем другое.

– Увидеть такое количество денег мне больше не довелось, – рассказывает Бирюков. – Представляете, огромное помещение. Завалено деньгами – как бумагой. От пола до потолка…

Сразу после госпиталя его демобилизовали. В какой-то мере – повезло, потому что срок срочной службы для Бирюкова сократился с трех лет до года, и неизвестно, как бы сложилась судьба, задержись он в Одессе. Скорее всего женился бы на той девушке, остался в городе у моря… И уже никакие версии судьбы рассматривать бы не пришлось.

Впрочем, вернуться в Одессу он мог и позже, его приглашали...

– И в Одессу, и в Москву, и в Ленинград, ныне Санкт-Петербург, работать приглашали, – рассказывает Владелен Егорович. – Но, понимаете, я здесь родился, я кондовый сибиряк. Где бы ни путешествовал, откуда бы ни возвращался, когда самолет заходит на посадку в Толмачево – сердце немного сжимается и дышится легче – вот он, мой дом…

Вернувшись после службы в армии в Новосибирск, Бирюков вернулся и в культпросветшколу. А оттуда уже – в театральное училище. На первый курс к А. А. Малышеву и В. И. Гарину.

– Театральное училище тогда только переехало в помещение на Октябрьской 40, – вспоминает артист. – Помните, был такой подвальчик в жилом доме. Вот этот самый подвальчик мы своими руками и обустраивали. С утра – побелка, покраска... Потом, после обеда, – этюды…

По окончании театрального училища Бирюкова приняли на работу в Театр юного зрителя.

– За пять лет в ТЮЗе я переиграл массу «овощей» – не один борщ сварить можно, – вспоминает Владелен Егорович. – Но на самом деле это был великолепный тренаж – 20-25 спектаклей в месяц. Честно говоря, любому начинающему артисту посоветовал бы – столько играть сразу после училища можно только в ТЮЗе.

Впрочем, в ТЮЗе играл он не только «овощей». Был Васька Пепел в горьковском «На дне», был старшина Васьков в «А зори здесь тихие», был Григорий из пьесы Анатолия Иванова «Баллада о пылающем факеле». Кстати, сам автор позже признался, что именно в этой пьесе прорабатывал он сюжетные линии будущего романа «Вечный зов»… Вот и не верь после таких совпадений в цикличность судьбы.

В начале семидесятых в «Красный факел» перешел главный режиссер ТЮЗа В. Кузьмин и вскоре пригласил молодого Владелена Бирюкова на работу в академический театр, тот самый «сибирский МХАТ», который с детства ассоциировался для Владелена Егоровича с самим понятием театрального искусства. Естественно, он перешел без малейших колебаний. И с тех пор 30 лет работает в этом театре.

Он всегда был предельно занят в репертуаре – и в семидесятых, и в восьмидесятых, и в девяностых. Дон Хуан в пьесе бразильского драматурга Фигейреду и Аристарх в «Энергичных людях» Шукшина, Астров в «Дяде Ване» и хромой капитан в булгаковском «Багровом острове»… Около 50 ролей в театре – это много или мало?

– Я никогда не мечтал о конкретных ролях, – признается Бирюков. – Я играю то, что мне дают – это касается и театра и кино. Другое дело, что я играю не все, что мне предлагают. Помню, звонят с «Ленфильма», прелагают главную роль. Конечно, это и интересно и престижно. Но когда пришел сценарий «Родился я в Сибири», я был разочарован. И хотя режиссер звонил и приглашал – я отказался. Ну зачем идти и работать над заведомой дрянью?

Или вот в театре – вызвали меня на читку пьесы. Я пришел, послушал, что говорит молодой режиссер, и понял – не будет здесь ничего хорошего. Автор мне нравится, пьеса хорошая, – но не будет спектакля. Я встал, попрощался и ушел. Я не боюсь себе «пятерки» выставлять, я знаю, как сыграть роль. Каждую роль я как актер старался облечь в нормальную форму, чтобы трогало зрителя, привнести свое, личное. Нет у меня ролей на «троечку», да и на «четверку» тоже. Зачем играть в заведомо проигрышные игры?

Артист – профессия зависимая. Слишком многое должно совпасть, сложиться – и пьеса, и режиссерское видение роли, и актерский ансамбль, и фактура самого артиста… Так что много причин для неудачи. Впрочем, для успеха причин должно быть несравненно больше. И тем удивительнее, что успех этот все же приходит. И дело не только в таланте актера. Обязательно должна быть капелька удачи. Тот самый рычаг, с помощью которого удается перевернуть привычный мир, заставить его двигаться в нужном направлении. Для Владелена Бирюкова таким рычагом стало участие в съемках фильма «Горячий снег». Роль старшины Скорика.

– Шиловский полигон под Новосибирском был выбран для съемок зимы 41-го в целях экономии, чтобы не искать искусственный снег, – вспоминает Бирюков. – И когда съемочная группа прибыла в Сибирь, то для эпизодических ролей артистов набирали в новосибирских театрах. Это была редкая удача, потому что попасть в картотеку «Мосфильма» артисту провинциального театра очень сложно. Я снимался до этого в игровых фильмах, которые начинала снимать Новосибирская студия, но, конечно, попробовать себя «на большом экране» было очень интересно.

Как назло в 1971 году зима у нас стояла совершенно жуткая. Лошади не выдерживали морозов и падали от холода. А потом вдруг в феврале снег растаял. И доснимали мы фильм уже в Подмосковье, на парафине.

Старшина Скорик – роль небольшая, всего три эпизода. Но это «Мосфильм», моя фотография попала в картотеку. И через два года ее увидела помощник режиссера Валентина Щапова, низкий ей поклон, и принесла Ускову и Краснопольскому.

Шел 1973 год. Съемки «Вечного зова» уже начались, а Якова Алейникова все еще не было. На эту роль пробовались такие мастера, как Тихонов, Любшин, Стриженов, но режиссеры не представляли этих актеров в облике красного партизана из сибирской глубинки. «Красный факел» гастролировал в Уфе, а в двухстах километрах от Уфы шли съемки. Однажды самолет, которым летел Краснопольский, сильно задержали, и он решил в свободное время сходить в театр. Ему понравился и спектакль, и мое исполнение. И в разговоре с Усковым он меня упомянул как возможного Алейникова. А Валентина Щапова быстро принесла фотографию. Вот так все и совпало.

Гастроли продолжались около месяца, а когда я приехал домой, почтальон мне выговорила – дескать, устала телеграммы носить… И показала целую пачку вызовов на съемки. Так я попал в «Вечный зов».

Съемки фильма длились более тринадцати лет. Творческая группа работала в Башкирии, на Южном Урале, в Подмосковье. Пришлось и на лошади скакать, и по скалам лазить.

Во время съемок серии «В каменном мешке» нам в помощь прислали альпинистов из Магнитогорска. Когда они увидели, что мы без канатов и крючьев, да еще с грузом за плечами взбираемся по очень крутой скале, то заявили, что обычно к такому восхождению готовятся по два года и что нам вполне можно присвоить третий разряд по альпинизму.

Отсняли материал огромный, из него потом выбирать было — как по живому резать.

– Многое не попало в картину?

– Меня тогда «порезали» больше всех. А сработал-то я Алейникова нормально, это я без ложной скромности говорю. Я вообще не понимаю, почему нельзя себе ставить «пятерки»? Если хорошо сделано, профессионально?

И персонаж этот людям запомнился. Может быть, сыграло роль и то, что каждая вторая семья у нас в России прошла через НКВД. И то, что образ этот получился достаточно противоречивым, не однолинейным, как было у нас принято показывать «героев НКВД».

А потом из девятнадцати серий со стандартной советской длительностью в один час пятнадцать минут сделали тридцать серий по европейскому образцу. Добавили все, что вырезала в свое время цензура, прислали мне тексты, попросили озвучить – и получился новый фильм.

– А сами сотрудники КГБ были вами довольны?

– Я думаю, да. Ведь помимо Государственной премии СССР за картину были и Госпремия РСФСР и уникальная премия КГБ СССР, которая на нас началась и нами закончилась.

– А чем для вас самого был интересен Яков Алейников?

– Мне было интересно создать многогранный человеческий характер, показать сложную психологическую драму человека, который проживает на экране более двадцати лет. За столь длительное время в человеке меняется все – от внешности до духовного склада характера. И если «дать возраст» – это дело гримера, то все остальное – забота самого актера.

– Вы всегда говорите, что Яков Алейников вам симпатичен. Почему?

– Ну, во-первых, треть моей жизни связана с «Вечным зовом» и этой ролью. Алейников — личность, конечно, неоднозначная. Но импонирует мне его прямота характера, цельность личности. А насчет того, как оценивать его поступки?.. Наверное, если бы я смотрел на него как зритель, многое не одобрил бы. Но ведь я играю Алейникова, который уверен в своей правоте. Он же живет там, в тридцатых годах, и у него нет возможности переосмыслить какие-то истины, оценить поступки во времени. Но этот человек начал задумываться. И уже это ценно.

– После «Вечного зова» было еще более 30 ролей, но и сегодня большинство зрителей помнят вас как Якова Алейникова. Вам не обидно оставаться «актером одной роли».

– Да, после «Вечного зова» меня стали узнавать на улицах. И с одной стороны, я не могу сказать, что это было неприятно. Я же артист, я работаю для публики, я не могу без этого. Другое дело, что было немного странно, что мою фамилию все забыли, ассоциировали меня исключительно как Якова Алейникова. Но, слава Богу, эти времена достаточно быстро прошли.

И насчет одной роли – тоже не совсем верно. И комбата Тихонова помнят, и Алексея Терехова из «Молодой жены». А обижаться – на кого и за что? Я почти сорок лет работаю в театре, за плечами десятки ролей, но вот так, навскидку, назвать те, которые мне запомнились, которые люблю – достаточно сложно. Две-три, быть может… И в кино то же самое. Да, я снимался более чем в тридцати фильмах, но самые дорогие для меня самого – «Вечный зов», «Молодая жена», дилогия «Приказ: огня не открывать» и «Приказ: перейти границу».

А остальное? Да, честно работал, и получалось, видимо, неплохо, иначе больше бы не приглашали. Но и только.

Насчет «неплохо» Владелен Егорович немного лукавит. Лауреат четырех Государственных премий, заслуженный артист России, он долгие годы был ведущим артистом «Красного факела». Много снимался в кино – и на центральных студиях страны, и в Новосибирске, работал на телевидении. Наверное, если подобно многим деятелям культуры, вовремя переехал бы в Москву, то и ролей, и известности было бы больше. Но это – уже совсем иная версия судьбы, которая сегодняшнему Владелену Бирюкову неинтересна. Для него важно то, что здесь и сейчас. Он не привык сетовать на судьбу и раздумывать над многочисленными «если». Он живет и работает в Новосибирске. Пусть не так часто, как хотелось бы, но выходит на сцену любимого театра. В первые дни 2003 года ему присвоено звание «Народный артист России».

И потом, кто сказал, что уже все версии судьбы отыграны?

Добавить комментарий