Предлагаемая вниманию читателей заметка посвящена малоизученной истории самодеятельного театра в Енисейске 1930-х годов. В культурной жизни города участвовали как представители ссыльной интеллигенции, так и местные таланты. Любовь к искусству объединяла сердца людей. Каждый из тех, кто сеял разумное, доброе, вечное, был по-своему интересен. Но, к сожалению, сохранилось мало сведений о деятельности творческих коллективов того времени.

В письме в Енисейский краеведческий музей от 13 декабря 1968 года режиссер любительского театра Гавриил Гавриилович Башуров упомянул о воздействии постановок на эмоциональное состояние зрителей: «Не помню название пьесы, - в последнем ее акте декоратор Илья Андреевич Панкратов сумел создать полную иллюзию бушующего моря и гибнущего корабля. В пьесе «Сполошный зык» он так обставил застенок, где пытали Разина, что среди зрителей имели место истерики и обмороки» [2, л. 5]. Один из спектаклей длился до трех часов ночи, но никто из зрителей не ушел до тех пор, пока в финале последнего акта не опустился занавес [2, л. 10].

Башуров рассказал о случившемся около 1927 года разделении среди артистов. Молодые артисты вышли из труппы городского театра и организовали кружок любителей драматического искусства при клубе Совета профсоюзов [2, л. 7, 8].

Драмкружок профклуба вели Башуров и Михаил Степанович Коновалов. Вскоре артисты Енисейска снова объединились в один коллектив. Постановки проводились в Городском театре, Дворце Труда, на летней сцене Городского сада. В 1928-1936 Башуров работал в Северо-Енисейске, поэтому в его письме отсутствует информация о театральной жизни Енисейска в эти годы.

Вспоминая о работе в Енисейском краеведческом музее в начале 1930-х годов, Мария Михайловна Левис отметила, что в Енисейске «в местном клубе» действовал драмкружок, в котором участвовали ссыльные Николай Владимирович Барский и Владимир Вячеславович Коневский [7, с. 371-372].

Афиши Енисейского городского театра. Фото из Енисейского историко-архитектурного музея-заповедника имени А.И. Кытманова

Н.В. Барский и В.В. Коневский присутствуют среди исполнителей главных ролей на афишах Городского театра, сохранившихся в фондах Енисейского историко-архитектурного музея-заповедника имени А.И. Кытманова. В 1929 году Барский играл в драме Щеглова «Пурга (Класс. Человек. Зверь)», Коневский – в драме Афиногенова «Волчья тропа» [4].

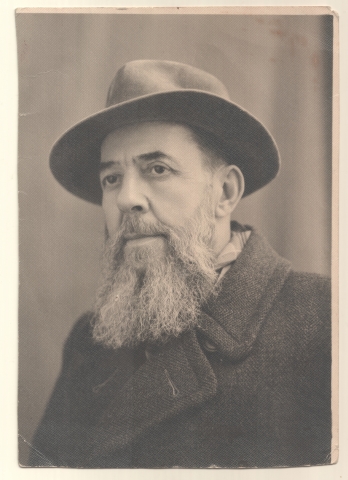

Николай Барский. Фото из семейного архива

Николай Барский (1902-1964) родился и вырос в артистической среде. Его отец, Барский Владимир Григорьевич (1866-1936), прежде чем стать довольно известным советским актером, режиссером и сценаристом, руководил театром и играл различные роли в Иваново-Вознесенске. Там, в театре Литературно-музыкально-драматического общества, В.Г. Барский впечатлял публику актерским мастерством, смелыми режиссерскими находками, яркими декорациями и спецэффектами. Например, в спектакле «Анна Каренина» на сцене появлялся паровоз с горящими фонарями, из-под его колес вырывались клубы пара, а в кабине суетился машинист [1, с. 20]. В спектаклях, посвященных столетию Н.В. Гоголя, перед глазами зрителей возникал памятник литератору в окружении его персонажей, коих изображали артисты театра [9, с. 25].

Члены семьи Владимира Барского - жена Мария Францевна, дети Ольга, Александр, Константин, Борис, Николай - также увлекались театром.

Поселившись в Москве, Николай Барский сдружился с артистами театров - Камерного театра, Семперантэ и других [3, л. 29, 37]. Знания о актерских техниках, приобретенные в семье и среди столичных актеров, пригодились Николаю в Енисейске, куда он был сослан в 1928 году в связи с арестом брата Александра. В следственном деле Н.В. Барского, в частности, отмечено, что «несмотря на десятилетнюю службу в Красной армии он увлекался игрой в теннис, фокстротами и другими несерьезными вопросами» [3, л. 58 об].

В.В. Коневский (1903-1980-е) происходил из среды интеллигенции Нижнего Новгорода. В период Енисейской ссылки (1928-1936 гг.) был сотрудником краеведческого музея, моряком-полярником ГУСМП и актером-любителем.

В списках культпросветучреждений Енисейска за 1932-1934 годы значатся профсоюзный клуб, татарский клуб имени Вахитова, клубы ведомств и учреждений: Дома крестьянина, Дома обороны, Дома заключения, Дома санпросвещения. С 1935 года существовал драматический кружок при Клубе имени О.Ю. Шмидта рабочих и служащих Енисейской базы Сибирского гидрографического управления Главного управления Северного морского пути. Клуб размещался в здании Иверской церкви на улице Ленина.

Владимир и Елена Стрельниковы. Фото из семейного архива

В отчете за 1935 год заведующий клубом Владимир Иванович Стрельников (1915-1943) сообщал, что в драматическом кружке участвовали 20 человек, в музыкальном – 10, за год было организовано 13 спектаклей и концертов [6, л.14, 14 об]. Драмкружком руководили молодые режиссеры - упомянутый выше В.В. Коневский и Яков Александрович Пильников, а музыкальным – Александра Васильевна Семушина [8, с. 2]. При клубе действовали и другие кружки: Осоавихима, физкультурный, общеобразовательный, политический. В работе клуба Шмидта принимала участие Елена Ильинична Коробейникова, жена Владимира Стрельникова. Евдокия, старшая сестра Елены, играла на сцене городского театра.

Помимо работы в клубе комсомольский активист Стрельников трудился в судоремонтных мастерских. В 1940 году он переехал в Раздолинск Удерейского (ныне Мотыгинского) района. В феврале 1942 был призван в армию, умер от ран на фронте близ г. Велиж Смоленской области 30 мая 1943 года. Имя Владимира Стрельникова указано на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне в центре Раздолинска.

Я.А. Пильников (1909-1976), сын красных партизан из Большой Мурты, в 1930-e так же как и Коневский состоял в личном составе Енисейской базы СибГУ ГУСМП. Позже, в 1940-1941 годах Пильников стал одним из основателей посёлка речников Беляй на реке Чулым в Первомайском районе Томской области. Работая в Беляе на руководящих должностях, Яков Александрович был постоянным участником художественной самодеятельности.

Клуб имени Шмидта был закрыт в 1940-е годы [5, л. 148]. Однако, в 1980-1990-е годах в здании Иверской церкви вновь появились артисты, так как бывший клуб водников передали Народному драматическому театру. В настоящее время Иверская церковь восстановлена и является действующим храмом Русской Православной Церкви.

Юрий Клиценко

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

- Балдин К.Е. Антреприза Владимира Барского: из театральной жизни Иваново-Вознесенска в начале XX столетия. Бурылинский альманах, Выпуск 1 (5). Иваново, 2016.

- Башуров Г.Г. Воспоминания о Енисейском народном театре https://enhistory.ru/documents/vospominaniya-o-narodnom-teatre-1968/ (дата обращения 01.02.2025).

- ГА РФ Ф. 10035. Оп. 1. Д. 72271. Делопроизводственный номер: П-75288.

- Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени А.И. Кытманова. Афиши Городского театра ЕКМ КП 3257/33, ЕКМ КП 3257/44.

- Енисейский районный архив Ф.Р-110. Оп. 1. Д. 33.

- Енисейский районный архив Ф.Р-110. Оп.1. Д. 62.

- Левис М.М. «Мы жили в эпоху необычайную…»: Воспоминания. Москва-Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016.

- Люди и дни Енисейской судоремонтной базы. Газета "Большевик Арктики" 17 марта 1936 г. № 9 (38).

- Шутова Н.Ю. Сломанное колесо Фортуны. Иваново, 2011.

Добавить комментарий