С первого класса нас водили на экскурсии в музей гимназии, и казалось, что всё знакомо и большего узнать уже невозможно. Когда в пошлом году мне предложили провести в младших классах «экскурсию одного экспоната», я задумался, а всё ли я знаю о нашем музее и о вещах, что здесь хранятся. Поразмышляв, я выбрал фотоаппарат времён войны «Фотокор-1». Мысль о том, сколько людей и событий видел объектив этого фотоаппарата, будоражила воображение. Он видел людей, прошедших войну от начала и до конца, тех, кто испытал все лишения и страдания и, наконец, испытавших радость победы. И всё это, казалось, можно было увидеть, заглянув в этот объектив. Обо всём этом я решил рассказать младшим ученикам нашей школы.

Во время работы над экскурсией, я столкнулся с сухими датами и документами. Но после, я смог увидеть за ними историю реального человека - Шаталова Петра Ивановича, передавшего «Фотокор – 1» в наш музей.

1. История создания фотоаппарата «Фотокор-1»

К середине 1920-х годов в СССР назрела необходимость в развитии производства отечественных фотоаппаратов — на тот момент советские фотолюбители, к тому времени уже достаточно многочисленные, вынуждены были довольствоваться либо крайне редкими и дорогими импортными образцами, либо низкокачественными «самоделками».

24 мая 1928 года, в целях снижения остроты ситуации, ВСНХ РСФСР было принято решение начать выпуск отечественных фотоаппаратов на базе наиболее прогрессивных западных образцов. Задача разработки фотоаппарата была возложена на ленинградский Государственный оптико-механический завод (ГОМЗ). Разработка фотоаппарата продолжалась с 1928 по 1930 год, когда новый фотоаппарат под маркой «Фотокор №1» поступил в серийное производство.

Распространённое мнение, что «Фотокор №1» является первым советским фотоаппаратом, не соответствует действительности — за год до этого, в 1929 году, московская артель «Фототруд» приступила к выпуску среднеформатной складной фотокамеры «ЭФТЭ» близкого к «Фотокору» класса. Однако выпускался данный аппарат малыми сериями, из-за чего «Фотокор №1» можно считать первым советским крупносерийным фотоаппаратом.

Серийное производство «Фотокоров №1» осуществлялось большими сериями с 1930 по 1941 год включительно и составило свыше 1 млн экземпляров.

2. Устройство фотоаппарата.

От своей бабушки я узнал, что ее сын Сергей в 11-летнем возрасте был очень сильно увлечен процессом фотографирования. Ему купили фотоаппарат «Зенит TTL», различные проявители, закрепители и много других приспособлений. Из её рассказов я узнал, как сложно было получить фотографию, процесс от вспышки до самого снимка занимал немало времени, умения и сил. Бывало, что и не получались снимки, были размытыми, засвеченными. Но в семейном архиве сохранилось несколько снимков, сделанных моим дядей Сережей – на них мой старший брат еще совсем маленький (ему 1 годик) и моя мама, когда ей было 20 лет. Сохранился и сам фотоаппарат, сейчас – это настоящий раритет, а снимки – семейная история и память, сразу понимаешь, насколько далеко шагнуло вперед развитие фототехники.

Желая узнать об устройстве музейного экспоната и говорить во время экскурсии посетителям о предмете нашего внимания со знанием дела, я решил разобраться с механизмом фотоаппарата. Совместно с руководителем музея мы нашли, куда вставлялись пластинки, как работал тросик, подвигали меха. Сначала мы проделывали всё это с большой опаской, но после, освоившись немного, действовали уже спокойнее.

О том, каково устройство этого фотоаппарата, как происходил процесс фотосъёмки и проявления фотографий, я узнал из энциклопедического справочника «Фотография» (Издательство Белорусская Энциклопедия им. Петруса Бровки). Так же мне помогал мой отец, в прошлом фотограф, которому и принадлежит этот справочник. Он объяснил мне принцип работы мехов и проявления фотографий на примере нашего старого фотоаппарата «Зенит TTL».

О том, каково устройство этого фотоаппарата, как происходил процесс фотосъёмки и проявления фотографий, я узнал из энциклопедического справочника «Фотография» (Издательство Белорусская Энциклопедия им. Петруса Бровки). Так же мне помогал мой отец, в прошлом фотограф, которому и принадлежит этот справочник. Он объяснил мне принцип работы мехов и проявления фотографий на примере нашего старого фотоаппарата «Зенит TTL».

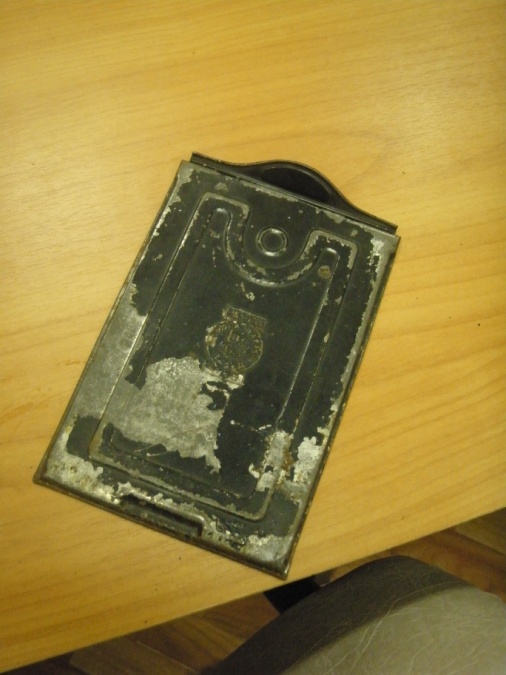

Фотоаппарат «Фотокор №1» представляет собой пластиночную складную универсальную камеру формата 9×12 с двойным растяжением меха (движением металлических салазок объективной стойки по корпусу фотоаппарата и движением самой объективной стойки по салазкам). Мех камеры — пирамидальный. Дополнительно фотоаппараты оснащались фильмпак-адаптером и жидкостным уровнем для облегчения установки камеры в горизонтальное положение (устанавливался на зеркальном видоискателе). Габариты фотоаппарата в сложенном виде — 160×115×64 мм, вес — 1150 граммов. Корпус фотоаппарата обтягивался чёрным кожзамом, металлические детали хромировались. Для удобства использования в верхней части коробки фотоаппарата имелась чёрная кожаная ручка-ремешок с тиснением «Фотокор № 1». Фотоаппараты комплектовались также жёстким кожаным чехлом-кофром.

Характерной отличительной особенностью «Фотокора №1» является возможность перемещения объектива в объективной стойке в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Выпуск фотоаппаратов «Фотокор – 1» был прекращен в 1941 году.

Благодаря его мобильности при печати, этот фотоаппарат стал классическим для съемки фотохроники Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы.

3. История появления фотоаппарата в музее гимназии № 12.

Этот фотоаппарат хранится у нас в музее с самого его основания, а попал он к нам из рук Шаталова Петра Ивановича.

Этот фотоаппарат хранится у нас в музее с самого его основания, а попал он к нам из рук Шаталова Петра Ивановича.

Шаталов Пётр Иванович служил в 63 полку 21 дивизии, находившейся около озера Ханка (станция Платоновка), в приграничной полосе.

Обстановка на Дальнем Востоке в те годы была напряжённой. Японская армия (самураи) часто нарушали границы, нападали на наши заставы.

Подразделением, в том числе полевой школе 63 полка приходилось участвовать в боевых стычках с Японцами, оказывать помощь нашим пограничникам. Демобилизовавшись, он вернулся в родной город Новосибирск в июне 1946 года. Через год после окончания Великой Отечественной войны. За участие в боевых действиях был награждён медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За участие в Отечественной войне против Германии в 1941-45 гг.» и юбилейными медалями.

Фотография на войне помогала людям адаптироваться в сложной и непривычной для них обстановке, была важна и незаменима. Фотографии были как семейные и личные, так и те, на которых запечатлены моменты сражений.

Фронтовые фотографии так же невозможно смотреть без волнения, чувства сопереживания, душевной боли и гражданской гордости, как читать или слушать стихи поэтов военной поры. Снимки и стихи прекрасно дополняют друг друга, сливаются в единое целое. Впрочем, удивительно ли это, если фронтовая поэзия рождалась в боях, если стихотворные строки о войне были созданы её участниками и свидетелями и неотделимы от достоверной, документальной основы, той же самой, которая стала исходной для создания фронтового фоторепортажа.

4. Использование фотоаппарата фотокорреспондентами во время Великой Отечественной войны.

Симонов писал во время войны: «Человек, который смотрит на жизнь через глазок фотоаппарата, всегда в конечном счёте глядит через него в историю… Чем дальше идёт время, тем ценнее становятся для нас исторические фотосвидетельства, тем с большим волнением мы разглядываем старые фотографии, перелистываем журналы и газеты с давними снимками, по которым чувствуется и исторический воздух минувшей эпохи, и вдобавок к этому, субъективное отношение человека с фотоаппаратом к тому, что он видел через объектив»

Нельзя забывать о подвигах фотокорреспондентов военных лет. Советские фотожурналисты в годы Великой Отечественной войны с честью выполняли свой журналистский долг, создали уникальную фотолетопись героической, победоносной битвы с фашизмом. Война была жестокой - Михаил Калашников погиб в Севастополе, Владимир Иванов - в уличных боях за Белград, Борис Иваницкий - под бомбёжкой на Черноморье, Николай Ксенофонтов - на улицах Бреслау, Михаил Бернштейн - под Таллинном, Сергей Струнников в Полтаве, Павел Трошкин - недалеко от Львова

Фото – и видеохроника - документы той эпохи, зачастую более красноречивые, чем официальные документы.

Вот имена самых известных фотопублицистов великой отечественной войны: Иван Шагин, Александр Устинов, Аркадий Шахет, Михаил Савин, Дмитрий Бальтернманс, Всеволод Тарасевич, Марк Редькин, Анатолий Морозов. Все они награждены орденами и медалями, все прошли войну от начала от конца.

В нашем музее хранится не только фотоаппарат «Фотокор-1», футляр и кассеты к нему, но и фотографии участников войны, относящиеся к тому времени, а также целый альбом «Антология советской Фотографии».

Использованная литература:

1. Энциклопедический справочник «Фотография» (Издательство Белорусская Энциклопедия им. Петруса Бровки).

2. Антология советской фотографии. Москва, Изд. «Планета», 1987г

3. Архив музея гимназии № 12

Никита Бирючков, 8 класс «М» МАОУ гимназия№12