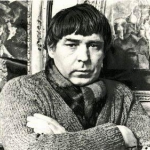

Искусство Новосибирска 1960–1970-х гг. невозможно представить без творчества Николая Демьяновича Грицюка – талантливого, самобытного художника, любимого и почитаемого не только в родном городе, где он жил и работал, не только в своей стране, но и за ее пределами.

Произведения, созданные художником, всегда узнаваемы, потому что, как каждому истинному мастеру, Грицюку присущ свой собственный неповторимый стиль.

Николай Демьянович Грицюк родился 10 февраля 1922 г. в селе Преображенка ныне Кировского района Приморского края. В ноябре 1940 г. был мобилизован на армейскую службу. Воевал на Сталинградском фронте, в составе советских войск освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию.

В 1946 г. Николай Демьянович поступил на художественный факультет Московского текстильного института. В те годы в институте еще сохранялась методика преподавания одного из классиков советской живописи А.В. Куприна, и Грицюк органично воспринял ряд купринских установок. Но по-настоящему большое значение для становления молодого художника приобрело общение с педагогом В.В. Почиталовым, который бережно сохранял творческую индивидуальность каждого студента и создавал условия для их дальнейшего развития. В сложной системе воздействий на мировоззрение и художественные взгляды Грицюка свою роль сыграли и мирискусники, и импрессионисты, и творчество таких художников, как Ван Гог, Сезанн, Пикассо, Утрилло, Матисс, Рылов, Кончаловский, Лентулов, Машков. И, конечно, Грицюка сделала Грицюком его поразительная работоспособность, его неослабевающий интерес к жизни.

Период работы в Ленинградском, а затем Новосибирском Домах моделей не был очень продолжительным: работа над станковыми произведениями становится преобладающей в жизни и занимает все больше времени.

Быстро растет профессиональное мастерство молодого автора. С 1953 г. Грицюк начинает экспонировать свои работы на областных, республиканских и всесоюзных выставках. На счету художника девятнадцать персональных выставок и участие в двадцати семи групповых. В 1955 г. Грицюк становится членом Союза художников СССР, а позднее и председателем его Новосибирского отделения (1964–1966). В 1969 г. Николай Демьянович – делегат третьего съезда художников СССР. В 1966–1971 гг. – член Всесоюзного выставкома акварельной комиссии Союза художников СССР.

Молодой художник работает в разных жанрах. Но все-таки главным героем большинства работ становится город – город со всеми его сложностями и противоречиями, красивый и скромно-повседневный, тихий и утомительно-суетливый, по-домашнему родной, а порой угнетающий и жестокий.

Серия «Новосибирск» (1953–1969) – самая обширная в творческом наследии Грицюка, самая разнообразная по трактовке мотивов, колористическим решениям, технике исполнения листов. К образам этого города художник обращался вновь и вновь на протяжении всей жизни, создав сложный, многоликий портрет Новосибирска, став, по словам В.С. Манина, его «поэтом и философом». Для художника свойственна ярко личностная трактовка сюжета. Грицюк пишет дворы, улицы, стройки, нередко возвращаясь к заинтересовавшим его мотивам, пристально вглядываясь, как смотрят в лицо близкого человека, принимая и любя его таким, какой он есть. Не раз художник обращается к видам Каменки. Он создает композиции без неба, без свободного пространства, переполненные лепящимися друг к другу домиками, где, кажется, не остается места для человека. В некоторых из них появляются изображения многоэтажек: новая жизнь активно врывается в устоявшийся уклад. Извечная проблема старого и нового. Противоречие и сосуществование. Иногда в пейзажах Грицюка стены домов воспринимаются мрачными громадами, а маленькие дворики – тупиками. Но даже в самые прозаические сюжеты художник сумел внести своеобразную поэзию и суровую красоту: это наш город – деловитый, шумный, порой жестокий, но привычный и родной.

Среди новосибирских пейзажей – и многочисленные строительные композиции с ажурными башенками кранов, тяжелыми экскаваторами, стремительно растущими стенами домов. В названиях некоторых из них обозначен точный адрес, но чаще встречаются другие, более обобщенные наименования. И действительно, это не столько изображения конкретных мест, сколько образы быстро меняющегося города, красивого своей неуемной жизненной силой. Апофеозом, своеобразным гимном стройке воспринимается «Строительная импровизация» (1966) – яркая эмоциональная интерпретация реальных зрительных впечатлений. Декоративная композиция напоминает мозаику, собранную из множества коричневато-серых фрагментов разных оттенков. Ритм динамичных линий, цветовых пятен создает ощущение жизнерадостности и энергичности.

Художник много путешествует, и появляются новые серии, посвященные другим городам:

– «Крымская сюита» (1963)

– «Кузбасс» (1963–1974)

– «Моя Москва» (1964–1966, 1967–1969)

– «Переславль-Залесский» (1967–1969)

– «Ленинград» (1971–1972)

– «Крым» (1975)

– «Таллин» (1975).

Пейзажи «Крымской сюиты» отличаются удивительной ясностью и гармоничностью. В основе их реальные впечатления, выбранные мотивы вполне обычны и лишены внешней броскости. Но они написаны с таким изяществом и непринужденностью, в них столько солнца и света, столько любования красотой окружающего мира, что и зритель невольно проникается чувством светлой радости.

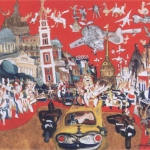

Многогранной, сложной, порой неожиданной воспринимается Москва в работах художника: то красивой и празднично-нарядной, то полной внутреннего драматизма. «Москва» (1967) – это собирательный образ города, где сложно переплелось старое и новое. Среди тяжеловесных громад однообразных зданий – изящными, но тревожно-хрупкими силуэтами выступают то башни Кремля, то словно светящийся изнутри собор. А квадратный формат, создающий ощущение законченности и гармонии, контрастная цветовая гамма, стилизация форм делают другую композицию «Москва» (1969) похожей на нарядный ковер. Яркой, красочной, типично русской, даже немного сказочной предстает здесь столица.

Прошлое и современность, глубинная связь времен, сходство и противопоставление – толчком для этих размышлений послужило знакомство с Переславлем-Залесским, старинным русским городом.

Композиции из серии «Кузбасс» очень далеки от типичных индустриальных пейзажей. Избегая простой фиксации мест и событий, используя продуманные сочетания пятен цвета, форм и плоскостей, очень отдаленно напоминающих заводские сооружения и механизмы, художник передает самое главное – ощущение масштабности производства.

Для каждой серии художник сумел найти свой язык, свои выразительные средства, не стремясь просто к документальной фиксации мест и событий, а передавая особую, неповторимую атмосферу города, мысли и чувства, которые он вызывает. В ранних пейзажах молодого автора больше интересовала достоверность, передача состояния природы. Постепенно чисто натурные работы заменяются пейзажем настроения, где натура – лишь повод для выражения своих чувств и взглядов. Работы становятся все более остропсихологическими. Натурные этюды, пейзажи, переосмысленные и выполненные в мастерской, и, наконец, фантазии по мотивам – впечатления, эмоции, выплеснувшиеся в виде цвета, ритма, причудливых форм, – все это отдельные кусочки мозаики, из которой складывается сложный, глубокий, многоплановый портрет Города Грицюка.

Художник не изобретает новые сюжеты, а наполняет их новым содержанием и пониманием. Меняются и художественные средства. Когда сюжет отходит на второй план, все большее значение приобретают цвет, тон, ритм, фактура. Мастер много экспериментирует, не останавливаясь на раз найденном удачном решении. С середины 1960-х гг. традиционная прозрачная акварель становится в его листах все более плотной и материальной, чаще дополняется темперой или гуашью. Иногда Грицюк прибегает к процарапыванию черенком кисти густого мазка для высветления, работает цветным штрихом, появляются и новые приемы: смещение плоскостей, сближение планов, рисунок становится все более обобщенным, цвет – локальным. Натура все чаще оказывается для художника не самоцелью, а лишь поводом для выражения впечатлений и размышлений.

В отдельную группу можно выделить своеобразные грицюковские «фантазии» – созданные на основе живописных впечатлений, сложной системы ассоциаций цвето-ритмические композиции, очень эмоциональные и декоративные по цвету. Так, в «Дымковской фантазии» (1970) в праздничном хороводе красных, синих и белых пятен угадываются отдельные игрушки, но главное не похожесть и не узнавание, а сама атмосфера яркой зрелищности и праздничности, свойственная дымковскому промыслу. Чувство ритма и цвета, присущее художнику, позволило соединить открытые, дополнительные цвета в единое гармоничное целое, создать жизнерадостную красочную цветовую гамму.

Важнейшие качества творческой личности: способность удивляться, способность «видеть», находя интерес и новизну в, казалось бы, привычных предметах и явлениях, способность быть смелым, экспериментируя. Всеми этими качествами Грицюк обладал сполна, не уставая удивляться, сумев создать свой собственный, неповторимый образ окружающего мира, свой художественный язык. Это ставит Н.Д. Грицюка в ряд наиболее интересных и талантливых современных художников. Его творчество, отличающееся эмоциональностью, искренностью, ярко личностной трактовкой сюжета, не оставляет зрителя равнодушным, побуждая домысливать и сопереживать, оно по-прежнему актуально и интересно.

С.А. Беляева

ЛИТЕРАТУРА

Грицюк Н.Д. Каталог выставки произведений Н.Д. Грицюка, 1922–1976 / Н.Д. Грицюк; авт.-сост. кат. Г. Лаевская. – Новосибирск, 1980. –15, [1] с. : ил.

Грицюк Н.Д. Николай Демьянович Грицюк : каталог / Н.Д. Грицюк ; вступ. ст. П. Муратова. – Новосибирск, [б. г.]. – [18] с., [31] л. ил.

Алискина Э. Николай Грицюк в моей жизни // Созвездие земляков : знаменитые мужи Новосибирска. – Новосибирск, 2008. – С. 188–193 : ил., портр.

Ибрагимова З.М. «Я пишу настроения». Николай Грицюк и его живопись / З.М. Ибрагимова. – Новосибирск : Харменс, 2005. – 299, [4] с. : ил., портр.

Гришанова Т.В. Грицюк Николай Демьянович // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 238 : портр. – Библиогр.: с. 239.

Ибрагимова З.М. Притяжение мастера // Созидатели : очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска. – Новосибирск, 2003. – Т. 1. – С. 121–131 : ил., портр.

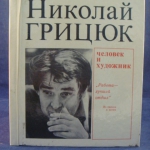

Николай Грицюк : человек и художник : сборник / сост. В.Э. Грицюк. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1987. – 166, [2] с., [16] л. ил.

Грицюк Николай Демьянович // Художники народов СССР : биобиблиогр. слов. – М., 1976. – Т. 3. – С. 197.

Манин В.С. Николай Грицюк / В.С. Манин. – М. : Совет. художник, 1973. – 144 с. : ил.

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2012 год

Добавить комментарий