5 апреля (17 по н.с.) по первому железнодорожному мосту через Обь открывается «правильное» движение.

Правильное, т.е. с работой уже всех служб, с расписанием.

Накануне, 28-30 марта, в течение трёх дней проводились испытания моста. Принимала его специальная комиссия МПС под председательством профессора Николая Аполлоновича Белелюбского, собственно автора проекта. Испытания делились на два этапа. Сначала были проведены статические испытания: на мост заехали четыре сцепленных паровоза системы «компаунд», общим весом 206 тонн, а после и динамические – двумя паровозами с 28 гружёнными вагонами, которые прошли по всей линии моста с различной скоростью и нагрузками: ускорениями, торможениями. По старой мостостроительной традиции, во время испытаний под мостом на льду стояли его строители, инженеры, проектировщики. Всё прошло благополучно.

31 марта по мосту открывается нерегулярное движение, а с 5 апреля уже «правильное».

Мост начали строить в 1894 году. Проектирование и расчет железнодорожного моста через Обь осуществляли два блестящих петербургских инженера Николай Аполлонович Белелюбский и Николай Аристархович Богуславский. Первого мы ещё как-то вспоминаем, а вот второго забыли напрочь. А зря.

Это была уникальная конструкция – для моста были применены пролетные строения консольно-балочной системы из сварочного железа. Русловая часть моста перекрыта семью пролетами общей длиной 794,77 м.

20 июля (01.08) 1894 года «у села Кривощёково» состоялась торжественная закладка первого камня в правобережный устой будущего моста. Петербургская газета «Новое время» отмечала, что произошло это событие «в полдень, в присутствии губернатора, тайного советника Тобизена, строителей старо-русской дороги Михайловского и Меженинова, многочисленной публики и при огромном стечении народа».

Смотрите, строители прибыли на место в 1893, а закладка состоялась только более чем через год? Почему? Закладка задержалась, поскольку неожиданно, 8 сентября 1893 года, инженер Александр Станиславович Конопчинский подал в управление строительства обоснованный рапорт о целесообразности переноса моста на 200 саженей (426 м) выше, что давало экономию на строительных работах в 800 тысяч рублей. Огромные деньги – треть бюджета всей постройки. А деньгами не разбрасывались.

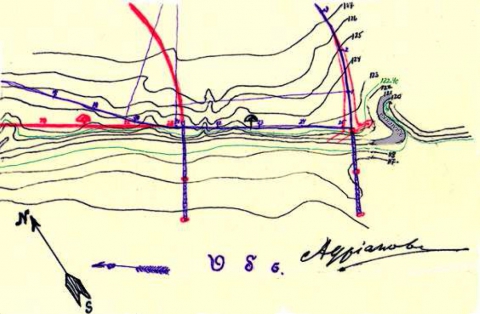

В Российском государственном архиве хранится выкопировка приложения к рапорту инженера Г.В. Адрианова К.Я. Михайловскому, по которой первоначально мост пересекал реку не там, где сейчас, а севернее, ближе к Яренскому острову, по околицам Кривощёково и Кривощёковского выселка на правом берегу. Расчеты были приняты положительно, что отодвинуло выдачу рабочих чертежей моста на 11 месяцев. Детали этой корректировки сейчас изучает сотрудник ГПНТБ СО РАН С.К. Канн. На карте города хорошо видно отклонение линии моста на юг, он должен был выходить на сегодняшнюю станцию «Центр».

123 года назад, в середине апреля 1895 года строители моста столкнулись со значительными трудностями. В тот год весенний паводок был особенно сильным, с большим ледоходом. Из-за лома льда, выше по течению, уровень воды в районе стройки колебался бывало до четверти сажени за нескольких минут. Это полметра. Один раз вода быстро поднялась на 90 см и затопила всю пойму на обеих берегах села Кривощёково. Были значительно повреждён ледорезный камень на одной из опор, размыт подъездной железнодорожный путь к мосту. Инженером Г.М. Будаговым были организованы круглосуточные работы с повышенной выплатой квалифицированным рабочим (до 3-4 рубля в день). График строительства сорван не был.

Мост строился три года, на это было потрачено около 2 миллионов рублей. Вообще, строительство мостов через реки – это самая затратная часть бюджета железных дорог. Именно поэтому инженер Н.Г. Гарин-Михайловский, известный своим стремлением к экономии, был против возведения мостов через крупные сибирские реки и настаивал обойтись паромной переправой.

А ведь именно постройка моста в районе села Кривощёково дала толчок развитию нашего города, и начало этого процесса сегодня официально принято за точку отсчёта Новосибирска.

У моста нашего сложилась интересная история. В декабре 1919 года он был в двух местах подорван отступающей Белой армией, однако повреждения были не велики, и через месяц движение по железной дороге было восстановлено.

Майской ночью 1921-го в его русловую опору врезался наш сибирский Титаник - пароход «Совнарком». От удара самый крупный пароход на Оби разломился. Трагедия унесла жизни от 200 до 300 человек (по разным подсчётам).

В июне 1965-го мост подвергся нервной встряске от пролетевшего в десятке метров от него реактивного истребителя Миг-17. Вы помните эту историю с летчиком Валентином Приваловым, пронёсшимся на огромной скорости под коммунальным мостом и вышедшим на следующий, железнодорожный.

Когда было принято решение о прокладке по мосту второго пути, наши ленинградские инженеры, пробурив старые основания и просчитав варианты (часто для этого рядом возводится новый мост) пришли к выводу, что наш старичок может вынести новые фермы моста и на своих родных опорах. Так надёжно строили предки.

Строительство началось в 1974 году. Старые ледорезы, ставшие после строительства ГЭС уже нефункциональными, нарастили до высоты моста, и в апреле 1984 году был закончен монтаж металлических ферм для второго пути железнодорожного моста (рядом с первым). Они значительно выше старых и грузоподъёмнее. До 1991 года поезда могли проходить через него одновременно в двух направлениях, потом движение по старому пролету прекратили, и к 2001 году старые фермы были разобраны. Одна ферма оригинального моста, прослужившего почти 100 лет, сохранена в виде памятника на берегу Оби в парке «Городское начало».

Сотрудник музея Новосибирска

Константин Голодяев

Добавить комментарий