В 2021 году 12 апреля наша страна празднует шестидесятилетие освоения космоса. Моя работа посвящена этой важной дате. Как житель города Новосибирска, я хочу рассказать о причастности моих земляков к этому великому событию. Ознакомившись со многими документами и интересными фактами, я еще раз убедилась в важности и значении нашего родного города в освоении космонавтики. Началась «космическая» биография Новосибирска с имени человека, который сегодня признан «Гражданином ХХ века» - это звание было присуждено ему за заслуги перед Новосибирской областью (к сожалению, посмертно).

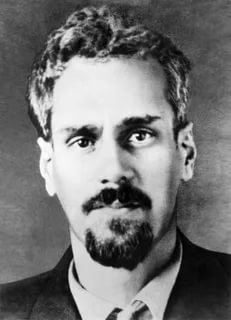

Юрий Васильевич Кондратюк (1897-1942гг.), настоящее имя — Александр Игнатьевич Шаргей — советский учёный, один из основоположников космонавтики родился и провёл детские годы в доме бабушки. В 1903 году он уехал в Петербург. В 1907 году Александр Шаргей поступил в гимназию на Васильевском острове, а в 1910 году после смерти отца Александр вновь возвращается в дом своей бабушки в Полтаве. С 1910 по 1916 год учился во Второй полтавской мужской гимназии и окончил её с серебряной медалью. В 1916 году поступил на механическое отделение Петроградского политехнического института, но уже в ноябре того же года был призван в армию и зачислен в школу прапорщиков при одном из петербургских юнкерских училищ. До демобилизации в марте 1918 года воевал на турецком фронте. После Октябрьской революции, как офицер царской армии, был призван в Белую армию, но дезертировал из неё. После того, как Киев был взят Красной Армией, попытался пешком уйти за границу, но был задержан и возвращён обратно. Опасаясь репрессий за своё офицерское прошлое, при помощи своей мачехи Елены Петровны Гиберман получил документы на имя Юрия Васильевича Кондратюка, уроженца Луцка 1900 года рождения — под этим именем прожил до конца жизни.

В 1927 году, опасаясь репрессий ЧК, он переехал в Сибирь, где было легче скрываться под чужим именем. Он устроился на работу в Новосибирске на предприятии «Хлебопродукт», где ему пришлось участвовать в строительстве и усовершенствовании элеваторов. 30 июля 1930 года Кондратюк вместе с несколькими другими сотрудниками «Хлебопродукта» был арестован по обвинению во вредительстве. Однако вместо лагерей Юрий Васильевич был привлечён к работе в специализированном бюро № 14 для заключённых-инженеров по проектированию угольных предприятий, образованном в Новосибирске. Во время пребывания в Новосибирске, Кондратюк начинает вести активную переписку со многими учеными и специалистами в области развивающейся космонавтики и ракетной техники. Переписывался он и с Константином Циолковским – основателем русско-советской космонавтики. Их общение нашло отражение в труде Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств».

Книга увидела свет именно в Новосибирске в 1929 году. Многое из того, что предлагал Кондратюк, уже давно вошло в практику космических полетов: использование гравитации небесных тел при расчете траектории полета, многоступенчатые ракеты, орбитальные базы, космические ракетопланы с обшивкой из огнеупорного материала. Кислородно-водородное топливо, использование солнечной энергии и др., обо всем этом им была высказана мысль о конструкции космических аппаратов еще 80 лет назад. И эта идея, спустя много лет, была воплощена в ФГУП СИБИРСКОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ имени С. А.Чаплыгина. Это научно-исследовательское учреждение существует с 1941г.

Сергей Алексеевич Чаплыгин (фото 3) (1869—1942) — русский советский механик и математик, один из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики. Родился 24 марта 1869 года в Раненбурге Рязанской губернии. С 1877 году Сергей Чаплыгин начал учиться в Воронежской гимназии. Преподавателям скоро стало ясно, что мальчик обладает выдающимися особенностями и уникальной памятью. Весной 1886 года Чаплыгин блестяще, с золотой медалью, окончил гимназию и поступил в Императорский Московский университет. В 1890 году он окончил физико-математический факультет и по представлению Н. Е. Жуковского был на два года оставлен при университете для подготовки к профессорской деятельности. С 1893 года С. А. Чаплыгин стал преподавать физику в Московском Екатерининском институте, позднее перевёлся в Московский университет, в котором проработал до 1911 года. С 1905 года был директором Московских высших женских курсов, а затем ректором 2-го МГУ. В конце 1918 года был привлечён Жуковским к организации ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского), где продолжил свою работу. С началом Великой Отечественной войны в октябре 1941 года С. А. Чаплыгин переехал в Новосибирск, куда была эвакуирована и часть лабораторий ЦАГИ, эти лаборатории образовали филиал ЦАГИ № 2, из которого впоследствии вырос Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИИА). Этот институт проводил испытания с «плиточками», малая теплопроводность которых позволяла им выдерживать температуру до 1000 градусов. Это были элементы теплозащитного покрытия орбитального самолета «Буран».

«Буран» — советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы «Энергия — Буран». Первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме, без экипажа на борту; больше его не запускали («Буран» был рассчитан на 100 полётов в космос). По мнению зарубежных специалистов «Буран» был ответом на аналогичный американский проект «Спейс шаттл» и задумывался как военная система, которая, впрочем, была ответом на планировавшееся применение в военных целях американских шаттлов. Ряд технических решений, полученных при создании «Бурана», был использован в российской и зарубежной ракетно-космической технике. В 1990 году работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта Решением Совета главных конструкторов при НПО «Энергия». При этом существует мнение, что официального закрытия как такового не было — якобы, прекратить эту программу может только президент РФ. В 2002 году единственный летавший в космос «Буран» (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя «Энергия». Многие идеи этого выдающегося изобретателя еще ждут своего воплощения.

Сегодня новинки для космической промышленности в Новосибирске разрабатывают регулярно. В конце марта команда сотрудников Института силовой электроники НГТУ получила золотую медаль на XXII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2019» — вместе с АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва. Они изготовили преобразователь для систем электропитания постоянного тока перспективных аэрокосмических аппаратов. Лёгкий компактный прибор скоро заменит прежние преобразователи энергии на спутниках, которые летают над Землёй.

«Предполагается, что он будет использоваться в спутниковых системах "Информационно-спутниковых систем". Само устройство — это преобразователь электрической энергии, он является частью системы энергопитания космического аппарата. На спутниках важна масса и габариты, а преимущество нашего устройства в том, что у него маленький габаритный размер, но большая мощность — превосходит то, что сейчас летает. Спутник питается сам от солнечной батареи — на борту находятся солнечные панели и аккумуляторы электрической энергии. Преобразователи, соответственно, позволяют заряжать аккумуляторы от солнечных панелей», — рассказывает о новинке ведущий конструктор Дмитрий Штейн.

Практически в каждом институте Академгородка есть свои изобретения, которые используют для изучения космоса. Например, старший научный сотрудник Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН Антон Николенко помогает исследователям космоса наблюдать за тем, что происходит на Солнце и звёздах и как эти изменения могут повлиять на землян. «То, что мы видим, — это так называемый видимый диапазон, но самое интересное про Солнце можно рассказать, наблюдая за ним в другом диапазоне, который сквозь атмосферу не проходит. Это мягкое рентгеновское и вакуумное ультрафиолетовое излучение. Если на Солнце произошла вспышка или какие-нибудь другие пертурбации на поверхности, видимое излучение практически не изменится, а вот мягкое рентгеновское увеличивается или уменьшается в десятки, сотни, а в некоторых диапазонах в тысячи раз. Для того чтобы это увидеть, мы вынуждены вытаскивать эти спектрометры и телескопы в космос, ставить их на спутники и наблюдать за Солнцем. Всплески излучения многое говорят о процессах, происходящих на более отдалённых звёздах», — рассказывает Антон Николенко о том, что изучает. В институте гидродинамики СО РАН придумали такую методику сварки взрывом, которая позволяла получить композиционный сплав-бутерброд "титан-ниобий-титан", из которого делали ракетные сопла. Здесь же создали испытательный полигон для проверки на прочность иллюминаторов космических кораблей и скафандров. Их расстреливали твердыми частицами, летящими со скоростью 15 километров в секунду. Получалась имитация попадания метеорита в космосе.

Мой родной Новосибирск славится не только учеными-изобретателями, но и тем, что время от времени в наш город прибывает отряд космонавтов, чтобы заниматься практической парашютной подготовкой. В Бердске с 14 июля по 12 августа проходит ежедневная специальная парашютная подготовка космонавтов (СППК). На огромном поле, неподалеку от воинской части, организовали площадку для взлета и приземления подмосковных гостей. На территории вертолетного полка имеются все условия для того, чтобы парашютисты смогли продемонстрировать свои навыки. Из Звездного городка пожаловало порядка 50 человек разного возраста, все они обладают отличной физической подготовкой и выносливостью. Новосибирск может гордиться не только научными достижениями, но и кандидатом в космонавты-испытатели — в 2012 году уроженка Новосибирска Анна Кикина прошла отбор в отряд космонавтов Центра им. Ю.А. Гагарина. Сегодня Анна Кикина — единственная женщина в отряде российских космонавтов, уже несколько лет она проходит подготовку к первому полёту.

В заключении моего рассказа я хочу сказать, что о космических достижениях напоминают не только научные открытия и достижения известных ученых, но и станция метро "Гагаринская" на правом берегу, шикарная магистраль Титова на левом, да и весь Академгородок, без напряженной работы которого вряд ли состоялся бы прорыв советского человека в космос так стремительно.

В честь Василия Юрьевича Кондратюка в Новосибирске назван музей аэрокосмического лицея. Идея создания музея авиации и космонавтики зародилась одновременно с открытием "Специализированной школы №98 с изучением авиаконструирования и самолетостроения. Этот музей является хранилищем информации об открытии космоса, в нём можно ознакомиться с материалами изучения космоса Новосибирском. На сегодняшний день космическая сфера очень актуальна. Новосибирск неразрывно связан с покорением космоса. Я надеюсь, что прочитав эту работу, вы узнали много нового и интересного о нашем родном городе.

Выполнила Болотина Ксения, обучающаяся 8А класса МБОУ СОШ № 64 города Новосибирска