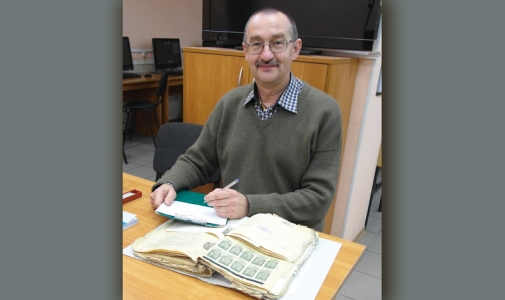

100 лет назад, 31 января 2025 года, в Новосибирске прошло учредительное собрание «Общества по изучению производительных сил Сибири», на котором был принят устав Общества, определявший основные его задачи. О деятельности Общества и его вкладе в развитие науки и производства в Сибири журналу «Совет директоров» рассказал известный историк, профессор юридического факультета Сибирского университета потребительской кооперации, доктор исторических наук Владислав Кокоулин.

– Владислав Геннадьевич, почему было решение создать такое Общество, которое бы совмещало научные исследования и решение прикладных задач развития производства?

– Дело в том, что к этому времени в стране уже были преодолены последствия Первой мировой войны, революций 1917 года и Гражданской войны, был в основном восстановлен уровень производства 1913 года и, соответственно, начались дискуссии о том, каким образом стране развиваться дальше. Дальновидные руководители отчётливо понимали, что прежняя модель развития путём простого воспроизводства – это модель тупиковая. Соответственно, необходимы принципиально новые технологии.

Кроме того, процесс модернизации России (а именно перехода от аграрного к индустриальному развитию), начавшийся в конце XIX века, продолжался. Но если его, что называется, «пустить на самотёк», то Россия будет страной, зависимой от передовых стран, страной «полупериферии», если говорить современными терминами.

Наука в этих процессах должна была сыграть ключевую роль. С одной стороны – обосновывать принимаемые решения о развитии промышленности, то есть выступать в качестве эксперта, с другой стороны – предлагать какие-то новые решения, подходы и модели развития.

Особенностью Сибири в данном случае было то, что те научные учреждения и организации, которые были в регионе, не могли по ряду причин эффективно выполнять данные функции.

– А какие научные учреждения действовали в те годы в Сибири?

– Прежде всего это Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский отделы Императорского географического общества. Их, конечно, попытались закрыть почти сразу после восстановления Советской власти в Сибири, однако благодаря усилиям и активной позиции видного сибирского общественного и государственного деятеля Вениамина Вегмана, удалось отстоять эти отделы с условием переработки их устава в соответствии с реалиями времени.

Далее следует упомянуть Томский и Иркутский университеты и Томский технологический институт, в которых работали выдающиеся российские учёные – основатель сибирской школы терапевтов профессор Михаил Курлов, эксперт по использованию водных ресурсов профессор Александр Поспелов, фольклорист и этнограф, профессор Марк Азадовский и многие другие. Кстати, в Томске во время Гражданской войны действовал «Институт исследования Сибири», закрытый в 1920 году.

В 1924 году в Москве было создано «Общество изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока», которое организовало несколько экспедиций в сибирские регионы, публикуя результаты исследования в журнале «Северная Азия».

Первый сибирский научно-исследовательский съезд, 1926 год

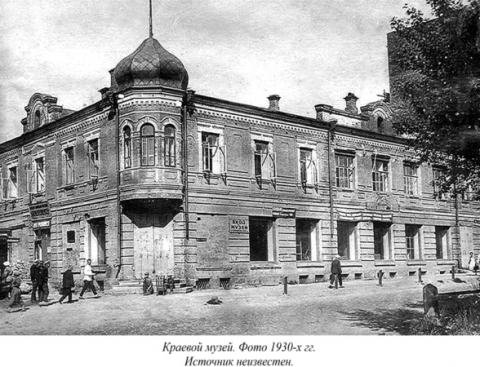

Однако если говорить конкретно о Новосибирске, то сложилась парадоксальная ситуация – в городе действовали общесибирские учреждения и организации, для работы в которых старались привлечь различных специалистов, в том числе и учёных, но ни вуза, ни научных учреждений в городе не было. Поэтому 6 января 1925 года в Народном музее собрались неравнодушные служащие и руководители разных учреждений и отделов Сибревкома и обсудили доклад «Современные задачи и формы научно-исследовательской работы в Сибири», в котором ставились такие задачи как распространение научных сведений о Сибири, вовлечение широких народных масс в научно-исследовательскую деятельность, оказание содействия органам власти в наиболее рациональном использовании природных богатств Сибири. Эти задачи были отражены в уставе Общества, который был принят на учредительном собрании 31 января 1925 года.

– Как финансировалось Общество и какие конкретно задачи оно решало?

– Финансировалось Общество из разных источников: оно получало субсидии из бюджета Сибирского края, спонсорскую помощь оказывали хозяйственные и общественные организации. Кроме того, Общество занималось хозрасчётной деятельностью – получало финансирование от учреждений и организаций за выполнение конкретных исследовательских и проектных работ. Бюджет Общества пополнялся за счёт доходов от издательской деятельности. Также были предусмотрены членские взносы.

Если говорить о расходах Общества, то это, конечно, административно-хозяйственные нужды, а также заработная плата сотрудникам Общества, командировки, экспедиции, научно-исследовательские работы, научное оборудование, подготовка научных материалов к публикации.

Главным достижением Общества была разработка пятилетнего плана развития промышленности Сибири, в котором рост промышленного производства на основе имеющихся сырьевых источников был увязан с развитием края в целом. А также целый ряд конкретных проектов, например, расчёты для завода по производству костной муки для сельского хозяйства.

Отделения и бюро Общества существовали во всех крупных сибирских городах – Томске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Омске, а также в Ачинске, Кузнецке и Бийске. И там эти отделения и бюро также решали местные задачи.

– В 1926 году прошёл первый сибирский краевой научно-исследовательский съезд. Какие проблемы обсуждали на этом съезде?

– В программе съезда было несколько очень важных докладов: о перспективах развития народного хозяйства Сибири, о роли научно-исследовательской деятельности в развитии народного хозяйства и индустриализации Сибири. А также серьёзный доклад о методах научно-исследовательской работы и подготовке кадров научно-исследовательских работников. Кроме того, в секциях съезда было сделано несколько интересных докладов. Например, о развитии воздушного сообщения в Сибири. В духе времени Вениамин Вегман сделал доклад о музеях революции, их целях и текущих задачах.

Кстати, необходимо уточнить. Хотя этот съезд и называли «первым», но в реальности первым надо считать организованный Сибирским отделом народного образования съезд исследователей Сибири, который проходил в марте 1921 года. Делегаты съезда сформулировали перспективные задачи научных исследований в регионе и внедрения их результатов в производство. Конечно, программу съезд полностью не выполнил: из 149 запланированных экспедиций удалось осуществить только 42. Но и эта цифра впечатляет. Сибирь только-только приступила к ликвидации последствий Гражданской войны и политики «военного коммунизма», а уже – такие масштабные задачи и неплохая в целом их реализация. Характерно, что результаты этих экспедиций обсуждались не только с точки зрения полученных научных данных, но и с позиции их применимости для развития сельского хозяйства в регионе. Следует напомнить: в те годы именно эта проблема, а не индустриализация, была актуальной для Сибири.

– Как действовало Общество изучения Сибири в дальнейшем?

– Оно, конечно, развивало те направления, которые были заложены при учреждении Общества. Так, было организовано несколько научных экспедиций на Алтай, в Саяны, на Северный Урал и в Прибайкалье. Поскольку они имели не только чисто теоретическое, но и ярко выраженное прикладное значение, то полученные в ходе экспедиций результаты сразу же получали экономическое обоснование для внедрения их в народное хозяйство.

Также члены Общества обсуждали организацию вузов в Сибири, в частности, именно они предложили создать в Новосибирске Институт народного хозяйства, который и стал первым вузом в нашем городе.

Но добавлялись и другие направления исследований. Например, была организована историко-революционная секция, которая изучала сибирское большевистское подполье до 1917 года, деятельность Советов Сибири в первый период их существования (1917–1918 годы), борьбу большевиков в годы Гражданской войны в Сибири.

В итоге, в 1928 году в состав Общества входили 152 индивидуальных члена и 34 организации: музеи, общества краеведения, вузы, Комитет Северного морского пути, общество изучения Томского края, Сибкрайздравотдел и другие. Работало несколько секций – «экономика», «флора и фауна», «недра», «человек» с исторической подсекцией. Целиком на средства Общества было организовано 80 экспедиций: геологических, ботанических, археологических и этнографических. Согласитесь, это очень приличный результат для общественной организации.

Планировалось проведение II научно-исследовательского съезда в 1931 году, но, увы, он не состоялся – Общество было распущено.

– Когда и почему было закрыто Общество изучения Сибири?

– Когда Общество создавалось, то в число его членов привлекались специалисты исходя только из их научных и профессиональных качеств. Но к концу 1920-х годов основным критерием становится не просто лояльность к действующей власти и готовность обслуживать идеологические нужды сталинского режима, но и социальное происхождение. В итоге многие из тех, кто активно работал в Обществе и приносил пользу Сибири и сибирякам, но имел как тогда стали говорить «тёмное прошлое» и был причастен к «контрреволюционным делам», оказались не у дел. Например, генерал Василий Болдырев – бывший верховный главнокомандующий Уфимской директории в годы Гражданской войны, сотрудник Сибирской плановой комиссии и активный член Общества.

Также следует учитывать, что всякая общественная активность, не санкционированная властью и не направляемая ею, становилась опасной для нового режима. Поэтому было решено инициировать закрытие Общества. Что и произошло в апреле 1931 года. Имущество и дела Общества были переданы местным органам народного просвещения, а также специально созданному Западно-Сибирскому бюро краеведения.

– Планируется ли какое-то издание о деятельности Общества в этом году?

– Недавно с коллегами мы обсуждали подобный проект на научном совете Государственного архива Новосибирской области и решили подготовить соответствующее издание, тем более, часть материалов мы уже публиковали на страницах научно-исторического журнала «Сибирский Архив». Было бы интересно также сравнить деятельность Общества изучения Сибири с работой научно-координационного совета, который действовал в рамках «Сибирского соглашения», которому, кстати, в этом году исполняется 35 лет. Думаю, что опыт организации научных исследований в 1920-е годы может быть востребован и сегодня, когда идёт активное обсуждение не только путей реформирования российской науки, но и необходимости проведения научных исследований в интересах конкретной производственной деятельности.

Добавить комментарий