29 октября на радио «Городская волна» (101.4 FM) прозвучал очередной выпуск «Вечернего разговора об истории Новосибирска». В гостях в студии побывал историк, аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге Павел Романов. «Новосибирские новости» публикуют полную расшифровку программы.

Евгений Ларин: Прежде чем мы начнём беседу по нашей теме, о которой вы, дорогие друзья, очень скоро узнаете, я хочу сказать одну банальную вещь. То, что я сейчас скажу, я знал всегда, и все это всегда знали. А это вот что. Это классический сократовский круг. Самое удивительное в том, что он работает буквально всегда. Чем больше мы узнаём историю Новосибирска, тем отчетливее мы понимаем, как мало мы её знаем. То есть чем больше площадь круга наших знаний, тем больше длиной своей окружности он соприкасается с неизвестностью. И тем больше и больше у нас возникает вопросов.

Насколько я понимаю, имя Владимира Александровича Линка, о котором сегодня у нас пойдёт речь, появилось в новосибирском краеведении довольно неожиданно и относительно недавно. Скорее даже не появилось, а актуализировалось.

Ведь упоминания о нём есть в довольно старых работах таких столпов нашего краеведения, как Иван Фёдорович Цыплаков. Но неожиданно о Линке вновь заговорили.

Что произошло?

Павел Романов: Мне кажется, что имя Владимира Александровича Линка актуализировалось во многом благодаря работам Людмилы Демьяновны Яковлевой, посвящённым Николаю Михайловичу Тихомирову. Тихомиров и Линк всегда идут в одной связке, это, можно сказать, «единораздельная цельность». Один был начальником строительства железнодорожного моста через Обь, а другой — производителем работ, то есть исполнителем, прорабом, как бы мы сегодня сказали.

Владимир Александрович Линк приехал на строительство моста в качестве помощника производителя работ, — сразу после окончания института путей сообщения.

Евгений Ларин: И в этом статусе, кстати, он чаще всего фигурирует в источниках, — как помощник производителя работ по фамилии Зенкевич.

Павел Романов и Евгений Ларин. Фото: Евгений Аникеев, nsknews.info

Павел Романов: Да. Но потом, в 1895 году, Владимир Александрович Линк становится производителем работ. Стройку фактически заканчивал Линк в связке с Николаем Михайловичем Тихомировым. Можно вспомнить, что там была ротация. Первым начальником строительства моста был Григорий Моисеевич Будагов, в честь которого сегодня называется бывшая Южная площадь. Потом, когда Григорий Моисеевич Будагов перебрался в Томск, его сменил Николай Михайлович Тихомиров. Я подозреваю, что в тот момент Зенкевич тоже покинул стройку железнодорожного моста, а его место занял Владимир Александрович Линк. Действительно, его имя мало известно. Но, тем не менее, оно достаточно часто фигурирует в разных источниках по ранней истории города Новосибирска.

Евгений Ларин: Возможно, многие впервые увидели Владимира Александровича Линка, или, по крайней мере, соотнесли внешность этого человека с его фамилией благодаря фотоальбому Будагова с его собственноручными подписями. Этот альбом не так давно появился в фонде Музея Новосибирска. Это так?

Павел Романов: Нужно начать с того, как идентифицировали инженеров по фотографиям ещё десять лет назад. Есть, например, одна очень известная фотография, на которой запечатлены инженеры путей сообщения на строительстве железнодорожного моста через Обь.

Инженеры путей сообщения на строительстве ж/д моста через Обь. На самом деле это не так. Фото: Музей Новосибирска.

Тут я должен выразить огромную благодарность создателям и участникам форума «Новосибирск в фотозагадках». Это необычайный кладезь информации об истории нашего города, на котором краеведы смогли определить, что эта фотография не относится к Новосибирску. Тем не менее раньше здесь узнавали буквально всех.

Например, человека, который сидит вторым в ряду слева направо, называли Гариным-Михайловским, рядом с ним стоит Николай Михайлович Тихомиров, дальше — Владимир Константинович Жандр, за ним — Викентий Игнатьевич Роецкий. Второго человека справа налево считали Владимиром Александровичем Линком. Из них всех правильно идентифицировали только Викентия Роецкого. Сейчас у нас есть довольно много фотографий инженеров и можно с уверенностью говорить, что люди на фотографии не имеют отношения к строительству железнодорожного моста через Обь. Все, кроме Роецкого. Он занимался изысканиями места строительства моста. На фото, скорее всего, — строительство Западно-Сибирской железной дороги. Есть мнение, что это строительство железной дороги в районе Челябинска.

Евгений Ларин: Гарина-Михайловского здесь нет?

Павел Романов: Нет. Действительно, это не Новосибирск. Более того, считалось, что эта фотография сделана в конторе Будагова.

Евгений Ларин: Кстати, контору Будагова на этом фото даже можно узнать! Те, кто был в филиале Музея Новосибирска «Контора инженера Будагова» на Большевистской, 7, могут заметить, что интерьер конторы, как будто восстанавливали именно по этой фотографии.

Павел Романов: Фотография, конечно, замечательная.

Она была явно подготовлена, — видно, что инженеры разложили план полотна будущего железнодорожного пути…

Евгений Ларин: Вернёмся к фотоальбому Будагова. Расскажите историю его обретения.

Павел Романов: У фотоальбома Григория Моисеевича Будагова сложная судьба. Он находился в семье потомков Будагова в Москве. В советское время его взяли, якобы, для того, чтобы сделать копии. Но на самом деле его просто украли. Потом один новосибирский меценат этот альбом выкупил, сделал с него сканы, и за свой счёт предоставил фотоальбом в полное пользование жителям Новосибирска.

Действительно, Григорий Моисеевич Будагов помещал там очень интересные фотографии. Несколько фотографий связаны со строительством Транссибирской магистрали в районе Кривощёкова. Самая интересная из них — та, которой недавно посвятил свою статью Константин Артёмович Голодяев. Там запечатлены инженеры на катке.

Фото: Музей Новосибирска

Евгений Ларин: Эта работа называется «Исследование одной фотографии».

Павел Романов: Да. Я считаю, он очень хорошо провёл исследование, он собрал там всевозможные источники. Фактически Константин Артёмович суммировал информацию, которая у нас есть об инженерах, жителях Ново-Николаевска, которые есть на этой фотографии. Но интересно, что на этой фотографии есть не только инженеры. Там, например, присутствует Горлов — один из членов знаменитой «депутации трёх». Он не был инженером.

То есть можно сказать, что ново-николаевская интеллигенция самых первых лет существования посёлка состояла не только их строителей железнодорожного моста через Обь, но и из представителей местного купечества, которые, вовремя поняв потенциал будущего города, перебрались на его территорию в 1890-х годах.

Евгений Ларин: Фотография, о которой идёт речь, в альбоме Будагова подписана так: «Группа на катке в с. Кривощоково». С. — значит «село», «Кривощёково» написано через «о». Внизу подписаны буквально все, — кто, где и как стоит, — там уже гадать не приходится. Владимир Александрович Линк там — в очках, форме инженера МПС в ранге коллежского секретаря. И, как мы уже понимаем, эта группа людей — это цвет общества Ново-Николаевского посёлка того периода, когда здесь ещё работал Будагов, то есть 1894-95 годы.

Павел Романов: Да. Я предлагаю перейти непосредственно к Владимиру Александровичу Линку.

Евгений Ларин: При беглом поиске информации о нём в интернете, находятся, преимущественно, только краткие биографические справочки. Они немножко различаются в деталях, и только из этих деталей мы можем выудить какую-то информацию. Но это такие мелочи, так что можно сказать, что о Линке практически ничего не известно.

Павел Романов: Да, практически это так и есть. Есть ещё фотография из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея, которая подписана как «Проводы Линка». С большой долей вероятности фото сделано в первой читальне, которая именуется школой Будагова, — это первая школа на территории нашего города. Читальней на общественных началах заведовал Владимир Александрович Линк.

Фото: Новосибирский государственный краеведческий музей.

Евгений Ларин: После Будагова?

Павел Романов: Да. Линк вообще занимался большой общественной деятельностью на территории Кривощёкова. Фото с проводов Линка сделано в 1987 году. В тот год мост уже достроили, и Линку в Ново-Николаевске уже заниматься было нечем, и ему пришлось уехать. На этом фото тоже цвет ново-николаевской интеллигенции. Там тоже есть тот самый купец Горлов, о котором мы уже говорили, на тот момент будущий член депутации трёх.

Евгений Ларин: Давайте напомним, что это за депутация.

Павел Романов: Депутация трёх — это важнейшее событие в истории нашего города, когда трое самых влиятельных людей, выбранных жителями Ново-Николаевского посёлка, отправились в Петербург. Этими людьми были общественник и издатель Литвинов, купец Горлов и владелец мельницы Луканин.

Евгений Ларин: Да, макароны «Луканин» можно купить и сегодня.

Павел Романов: Эти трое отправились с депутацией в Санкт-Петербург, —об этом хорошо пишет в своих воспоминаниях Литвинов, — с просьбой к императору Николаю Александровичу предоставить Ново-Николаевску земли Кабинета Его Императорского Величества, — личные, можно сказать, земли Николая Второго, — в полное пользование города с правом выкупа. Выкупить их в рассрочку.

Закончилась эта история тем, что у города всё получилось. Город тогда получил всё, что хотел, — всё, что просили. Эта точка зрения противоречит советской историографии, которая говорила, что городу дали мало земли.

Дали всё, и во многом благодаря протекции генерала Болдырева, который присутствовал на слушаниях.

Вернёмся к фотографии. На ней также присутствует Николай Павлович Литвинов, человек, который за четыре года до этой фотографии был просто фельдшером на строительстве Транссибирской магистрали. Вот как работали социальные лифты!

Евгений Ларин: Мы как-то уже обсуждали стремительный карьерный рост Литвинова. Он приехал в посёлок фельдшером, но очень быстро ему это дело наскучило, и он начал пробовать себя в разных ипостасях, в том числе на поприще издательской и общественной деятельности.

Павел Романов: Так что эти имеющиеся у нас фотографии показывают ново-николаевскую интеллигенцию, которая сегодня очень слабо изучена. В таком микроисторическом я вижу большой потенциал: взять всю интеллигенцию и раскрутить этот клубок. Это невероятно обогатит наши знания о Ново-Николаевске, об инструментах его развития и роста, благодаря которым совершилась эта сказка, — миллионный житель в 1962 году.

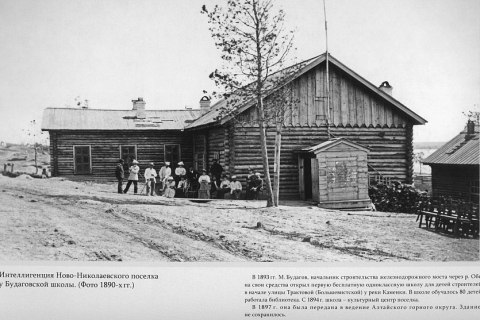

Евгений Ларин: По поводу школы-читальни Будагова. Есть, наверное, одна-единственная, но очень известная фотография, благодаря которой мы вроде бы знаем, как выглядела эта читальня. Но в разных источниках её подписывают по-разному. Варианты подписи такие: «Интеллигенция Ново-Николаевского посёлка у Будаговской школы», «Ново-Николаевск. Читальня. Проводы Линка» — снова проводы Линка! — или же «Группа любителей драматического искусства».

Фото: Новосибирский государственный краеведческий музей

Павел Романов: Эти фотографии энтузиасты новосибирского краеведения взяли на сайте краеведческого музея. Понятно, что читальня была тем местом, вокруг которого концентрировалась ново-николаевская интеллигенция. Известно, что город развивался из двух центров: посёлок мостостроителей и посёлок строителей станции Обь. В посёлке строителей станции Обь таким местом встреч стало будущее железнодорожное собрание, но начиналось оно тоже как школа.Когда для школы построили новое здание, в старом здании сделали железнодорожное собрание. В посёлке мостостроителей была будаговская читальня. Два центра — две первых школы.

Евгений Ларин: Что было вперёд, — школа или читальня?

Павел Романов: Думаю, что читальня. Нужно понимать: чтобы открыть читальню, нужно было не просто принести книги, посадить крестьян и сказать, дескать, читайте, пожалуйста, учитесь. Это был процесс, который требовал много усилий со стороны инженеров. Всю литературу нужно было утвердить в министерстве внутренних дел. Добиться права открыть что-либо, преподавать, — это требовало колоссальных усилий. Из-за революционной обстановки, которая складывалась в те годы, чтобы открыть читальню, нужно было пройти все бюрократические круги ада.

Интересно, что на фотографии ново-николаевской интеллигенции в читальне, которая подписана «Проводы Линка», есть Люциан Антонович Симон, ревизор движения.

Это человек, про которого мы вообще ничего не знаем, — человек просто колоссальной энергии! Он был реальным организатором пожарной команды, ново-николаевского пожарного общества.

В газете «Сибирская жизнь» писали, какие шли бурные дебаты, когда открывали пожарную команду. Чтобы общество работало эффективно, подробно обсуждали каждую мелочь.

Евгений Ларин: Обычно пишут, что за пожарным обществом стоял Тихомиров.

Павел Романов: Если внимательно почитать «Сибирскую жизнь», то становится понятно, что там был не только Тихомиров. Почётными членами пожарного общества были Николай Михайлович Тихомиров, Владимир Константинович Жандр и генерал Василий Ксенофонтович Болдырев, который управлял Алтайским округом

Евгений Ларин: А он находился в Барнауле, в не в Ново-Николаевске!

Павел Романов. Фото: Евгений Аникеев, nsknews.info

Павел Романов: Да, но при этом они общались, Болдырев согласился стать почётным членом общества и придать ему статус. Симон и Тихомиров на тот момент были в более низком ранге. Но такие люди, как они, были главными исполнителями различных инициатив, решали насущные вопросы, связанные непосредственно с функционированием организаций, которые тогда создавались в Ново-Николаевске.

Евгений Ларин: Сведения, которые мне удалось получить о Линке, в основном, крутятся вокруг двух объектов: читальня и храм Александра Невского. Давайте по порядку.

Мы уже сказали, что Линк заведовал библиотекой после отъезда Будагова. Обычно в источниках упоминают просто отъезд или вынужденный отъезд Будагова. А почему он уехал? Я где-то встречал упоминания о каком-то конфликте с Березиным.

Павел Романов: Я думаю, что в нашем краеведческом сообществе есть люди, которые могут об этом рассказать более подробно, я знаю об этом по слухам. Мне кажется, что все знают эту историю по слухам, потому что произошла она не в каких-то письменных жалобах, а именно в устном конфликте между подрядчиком строительства моста Березиным и Будаговым. Из-за этого стройка фактически встала, — это мог бы быть катастрофический провал. В итоге мост построили даже раньше намеченного строка, но вообще из-за отъезда Будагова стройка встала. Я думаю, что и Будагов, и Зенкевич уехали из-за конфликта, связанного с выплатой жалования. Вернее, с невыплатой. Но это не точно, и, кроме того, это не так уж и удивительно. Обычная жизненная ситуация, — что-то пошло не так.

Евгений Ларин: Следующий момент: библиотека-читальня. Судя по тем дискуссиям, которые идут на новосибирских краеведческих форумах и в комментариях к статьям, можно сделать такое предположение, что никакой будаговской школы на правом берегу вовсе не было!

Павел Романов: Я объясню, почему возникла такая точка зрения. Дело в том, что тут возникла путаница. Будагов на всех фото называет это место селом Кривощёковым. Просит разрешения открыть читальню в селе Кривощёкове. А это правый берег.

Евгений Ларин: Но ведь это было известно! Ещё Горюшкин с Бочановой писали о том, что и правый берег назвали Кривощёковым, — а как его ещё называть?

Павел Романов: Эта ситуация запутала краеведов, потому что и на левом берегу была школа. Появилась точка зрения, что будаговская школа была на левом берегу, и что Будагов жил на левом берегу. Но жил на правом берегу, так же, как и школа находилась в правобережье. Есть даже воспоминания учеников.

Евгений Ларин: Всё-таки это то место у Каменки, о котором мы обычно говорим?

Павел Романов: Да. Эта дискуссия была очень интересной и познавательной, потому что в ней на сайте «Библиотека сибирского краеведения» поучаствовали все, — от Владимира Александровича Зверева до Вадима Петровича Капустина. Но я считаю, что эта дискуссия уже закрыта. Мы можем сказать, что школа была на правом берегу, — об этом говорят источники. И вообще, строителям железнодорожного моста, которые жили на правом берегу, не было никакого смысла делать школу на левом. Тем более что на левом берегу была и церковно-приходская школа, и школа министерства внутренних дел.

С образованием в Кривощёкове дела обстояли лучше.

Евгений Ларин: Какую роль мог играть Линк при библиотеке после отъезда Будагова? Вообще, известно, чем занимался Линк?

Павел Романов: Большую часть времени у него, конечно, занимало строительство железнодорожного моста. И, как мы видим из воспоминаний, Владимир Александрович Линк находился там почти круглосуточно. Я не знаю, что конкретно он делал при библиотеке, но думаю, что он был организатором, как Владимир Константинович Жандр в школе при станции Обь, — решал какие-то бюрократические вопросы, чтобы предоставить детям и взрослым условия для занятий, для обучения. И чтобы интеллигенция могла собираться на танцы.

Евгений Ларин: Я думаю, что проводы Линка, которые запечатлены на нескольких фотографиях, были довольно значимым событием.

Павел Романов: Да, потому что Линк был в Ново-Николаевском посёлке вообще с самых первых дней. Первые четыре года существования посёлка он занимал важную должность и играл заметную роль в его жизни. Видно, что инженерам, людям из его окружения, было грустно прощаться со своим старым товарищем. Более того, ряды инженеров редели. Через три года после отъезда Линка умер Николай Михайлович Тихомиров, через четыре года уехал Владимир Константинович Жандр. И всё, из старой плеяды строителей Транссибирской магистрали в районе Новосибирска практически никого не осталось.

Евгений Ларин: Теперь предлагаю поговорить о храме. Храм Александра Невского, первый каменный храм, одно из первых каменных зданий города, называют делом Тихомирова. Но по тем скудным сведениям, которые мне удалось найти, выходит, что к храму приложили руки многие, в том числе Николай Павлович Меженинов и Владимир Александрович Линк, который сделал, в общем, не мало. В одном месте его называют даже попечителем строительства храма. Давайте выяснять, кто что делал.

Евгений Ларин. Фото: Евгений Аникеев, nsknews.info

Павел Романов: Под влиянием Людмилы Демьяновны Яковлевой я думаю, что Владимир Александрович Линк собирал средства на строительства этого храма. Можно сказать, что он занимался финансированием стройки. Так же как собирал средства и Владимир Константинович Жандр, — в этом нет сомнения. Понятно, что основные средства были выделены через фонд Александра Третьего, — фонд, который был создан специально для того, чтобы строить храмы и школы вдоль полотна Транссиба. На каждой большой станции должны были быть храм и школы, — тут вообще без вопросов, честь и хвала!

Евгений Ларин: То есть Храм Александра Невского, — и мы в этой студии об этом не раз говорили, был ведомственным железнодорожным храмом, поэтому-то его строительством занимались инженеры-путейцы.

Павел Романов: Да. Вопрос строительства храма остро стоял с самых первых дней. Помимо того, что храм — это место богослужений, важное место для людей православного вероисповедания, но это же и ЗАГС того времени. Детей нужно было крестить, а умерших вносить в метрическую книгу. Это было важное место и с точки зрения создания административного аппарата будущего города.

Евгений Ларин: Ещё нужно было построить то, что можно было бы печатать на открытках!

Павел Романов: Да! И ещё нужно было построить просто самое красивое здание первых лет Ново-Николаевска! Интересно, как его строили. Выбрали в Санкт-Петербурге аналог, — точно не помню, как этот храм называется, — построили красивый храм, покрасили в белый цвет, фактически создали ядро, вокруг которого формировалась будущая архитектура.

Евгений Ларин: О Линке ещё известно, что это он 17 октября 1895 года уведомил начальника Алтайского горного округа Василия Ксенофонтовича Болдырева о решении обывателей Александровского посёлка построить церковь на землях Кабинета Его Величества. И это Линк попросил отпустить лес для церкви и дома причта на безвозмездной основе. В общем, он сделал довольно весомый вклад. Храм — это заслуга не одного только Тихомирова.

Павел Романов: Я расскажу, что я раскопал о Линке в архивах. Но прежде я хотел бы сказать, что мы просто обязаны посвятить если не памятник, то какое-то мемориальное место Василию Ксенофонтовичу Болдыреву. Это был просто невероятный заступник Ново-Николаевска. Я верю Литвинову, когда он пишет, что это Болдырев настоял на том, чтобы городу отдали землю на выкуп, в то время как давали одни только пустые обещания. Болдырев всегда принимал активное участие в судьбе Ново-Николаевска, так в его честь улицу назвали не зря (улица Октябрьская до 1920 года — Болдыревская, прим. автора).

Павел Романов и Евгений Ларин. Фото: Евгений Аникеев, nsknews.info

Кроме того, — что удивительно, — воспоминания и документы говорят о том, насколько был доступен Болдырев и другие чиновники, такие как Меженинов, для жителей Ново-Николаевска. Не было никакой стены, которая бы отделяла быстрорастущий город с его насущными потребностями от существующего где-то далеко бюрократического аппарата, который может дать волю для принятия какого-то важного решения.

Евгений Ларин: Вот она, власть, близкая к народу!

Павел Романов: Да!

Евгений Ларин: Давайте теперь погорим о том, о чём вы уже обмолвились: что удалось узнать о Линке в архивах?

Павел Романов: Вы сказали, что о Линке информация есть только самая скудная. Я решил немного исправить ситуацию и просто посмотреть его личное дело в фонде министерства путей сообщения. Мне была интересна судьба Линка.

Интересно то, что в 1893 году Линк только окончил институт путей сообщения. Он родился в 1862 году. Семья Линков происходила из дворян Тульской губернии. Его отец, Александр Васильевич Линк, был героем Крымской войны, у него было много боевых наград. Он был средним чиновником, который добросовестно служил и хорошо себя зарекомендовал.

Владимир Александрович Линк работал на разных должностях, потом недолго служил в армии, — отбывал воинскую повинность. И после того, как в 1893 году Линк оканчивает институт путей сообщения, в тот же день, как только он получил диплом, он пишет просьбу принять его на строительство Транссибирской магистрали. И его в тот же день назначают.

Но я думаю, что всё давно уже было решено: заканчивайте, мол, и оправляйтесь, там великолепные условия, великая сибирская река Обь, лесок, маленькое село Кривощёково, поживите там и поработайте. Но за хорошие деньги. И он приехал сюда в должности помощника производителя работ. В 1895 году уезжает Зенкевич, и Линк становится начальником, — производителем работ.

Удивительно, что Линк приехал в наши края не женатым. Но на фотографии, которая подписана «Проводы Линка», есть некая Антонина Васильевна Линк. Думали, что это его жена, — вряд ли в поселке было два человека с такой очень редкой для России фамилией. Моя рабочая гипотеза сейчас такая, что это женщина могла быть его родственницей, — тётей или сестрой, — которую он взял с собой. Либо это женщина, с которой у него в тот момент были неузаконенные по какой-то причине отношения. Но человек, который делал подписи на фотографии, думал, что это его жена. В этом предстоит разобраться. Это как с Алперсами, их в Ново-Николаевске оказалось много.

Евгений Ларин: Эта фамилия тоже фигурирует «на катке»?

Павел Романов: Да. Будущая жена Григория Моисеевича Будагова была Алперс. Будагов, работая на строительстве Транссибирской магистрали, развелся и женился во второй раз.

А Линка после окончания работы на Транссибе отправляют в офис, в управление строительства сибирской железной дороги. А потом почему-то никаких записей в его деле не делается, — никаких назначений и перемещений по службе нет. Но при этом он остаётся причисленным к министерству путей сообщения. Линк женится на дочери помещика, женщине с хорошим наследством, с имением. У них рождается четверо детей. И ещё до рождения 7 августа 1911 года младшего сына Владимира, в марте Владимир Александрович Линк умирает. Ему был 51 год.

Евгений Ларин: В завершение хочется затронуть эпизод, который мне встретился на форуме «Новосибирск в фотозагадках». Линк — судя по всему, это был он, хотя фамилия в тексте искажена, — упоминается в записках некого Жюля Леграса, француза, который по разным причинам, насколько я понял, бывал в Сибири несколько раз.

Павел Романов: Леграс приехал в феврале 1897 года, как он пишет, за пару дней до испытаний железнодорожного моста, то есть до того, как была сделана фотография, на которой изображены инженеры в момент испытаний.

Инженеры на испытании ж/д моста через Обь. Фото: альбом видов Западно-Сибирской и Екатеринобурго-Челябинской железных дорог, 1892-1896

Владимир Александрович Линк на фотографии тоже присутствует. Также на ней есть Тихомиров и автор проекта моста Белелюбский. За пару дней до этого Леграс приехал в город — он в своих заметках очень смешно описывает, как перебирался из Кривощёкова до станции Обь. Он приезжает с конкретной целью: посмотреть самую крутую стройку того времени — строительство великого железнодорожного моста через могучую сибирскую реку Обь. Он смотрит, стройка его, безусловно, восхищает, и Линк, видимо, ему проводит какую-то экскурсию. «Любезнейший инженер», — пишет о нём Леграс.

Евгений Ларин: Линк там явно не случайно оказался!

Павел Романов: Можно себе представить образованного, знающего несколько языков дворянина, который служит на строительстве железнодорожного моста где-то в Сибири! Наверное, он тоже был рад видеть образованного иностранца, который хочет посмотреть на это сооружение. Для Линка, вероятно, было удовольствием провести для него экскурсию и показать, как обстоят дела.

Евгений Ларин: А Леграс ведь был не праздным путешественником?

Павел Романов: Нет. Насколько я знаю, он был этнологом, этнографом. Он и прославился, благодаря этому путешествию. В его биографии на французских сайтах пишут, что он в 1890-х годах проехал всю Сибирь и Дальний Восток.

В его заметках есть интересный эпизод, как он в Ново-Николаевске ходил в гости к некоему знатному человеку. Я думаю, что если бы знатокам истории Новосибирска назвали его фамилию, они бы, безусловно, поняли, кто это. Но Леграс, видимо, в силу того, что не хотел обижать этого «знатного человека», его фамилию не пишет, но восхищается сибирским гостеприимством, которое его в некоторой мере подвело.

В чем было дело? Леграса пригласили в гости, он какое-то время сидит, потом думает, что ему уже пора уходить. Но хозяин, настаивает, чтобы француз отпустил своего кучера и посидел ещё. Но при этом не предлагает остаться на ночлег. Леграс понимает, что ему придётся уходить. Эта странная ситуация продолжается до самого позднего вечера. В итоге иностранец выходит на дикие и страшные улицы Ново-Николаевского посёлка.

А улицы, действительно, были дикими и страшными, — на стройку приехало огромное количество самого разного люда.

Планирование, конечно, уже намечалось, но дома ещё стояли как попало.

Евгений Ларин: 1897 год!

Павел Романов: Самое зарождение, первый строительный бум. Леграс выходит, не понимает, где находится, пробует найти путь до своей гостиницы. Он описывает какой-то овраг, залитый водой, — я думаю, что это река Каменка. Один добрый человек его провожает через реку, говорит ему, мол, жалко, что вы без револьвера. Места, дескать, дикие.

Евгений Ларин: Рабочий после смены, наверное, и со свиноколом не побрезговал бы прогуляться!

Павел Романов: На нём ещё шуба, как он пишет, была, — лакомый кусочек для любого уважающего себя ново-николаевского грабителя того времени. В итоге Леграс добирается до гостиницы, там ему сначала не открывают, но всё заканчивается благополучно. Он уезжает, продолжает своё путешествие дальше на восток, а Ново-Николаевск дальше продолжает свой стремительный рост к современному состоянию.

Павел Романов. Фото: Евгений Аникеев, nsknews.info

Евгений Ларин: Что ж, я предлагаю завершить нашу беседу на этой оптимистической ноте! Думаю, имя Владимира Александровича Линка ещё ждёт своих исследователей, и они, безусловно, будут. И вы, Павел Игоревич, вероятно, тоже приложите к изучению этой темы свои усилия.

Павел Романов: Конечно. Думаю, что совместно с Владимиром Александровичем Зверевым, мы будем воспитывать поколение будущих новосибирских историков. И хочу ещё повторить, что имя генерала Болдырева, безусловно, ждёт своего мемориального места. Надеюсь, что когда-нибудь у нас такая инициатива не только появится, ни и проскочит, потому что она обязана это сделать.

Евгений Ларин: Думаю, когда-нибудь у нас всё-таки появится многогранная скульптура, вроде той, о которой в своё время много говорил Константин Голодяев, и на которой были бы изображены «лики» отцов-основателей города, — хотя так говорить уже как-то пошло…

Павел Романов: Заметили, да?! Так говорить уже стало не модно! Словосочетание «отцы-основатели», похоже, вышло из употребления.

Евгений Ларин: Тем не менее, должно появиться что-то вроде некоего пантеона, и кого туда записывать, мы уже намечаем.

https://nsknews.info/materials/odnazhdy-v-novosibirske-inzhenery-prosvet...

Добавить комментарий