Интервью было записано пять лет назад, к 90-летию со дня рождения Варлена Львовича Соскина.

Варлен Соскин: «Духовные начала должны подкрепляться какой-то идеологической платформой, не ограничиваться только верой»

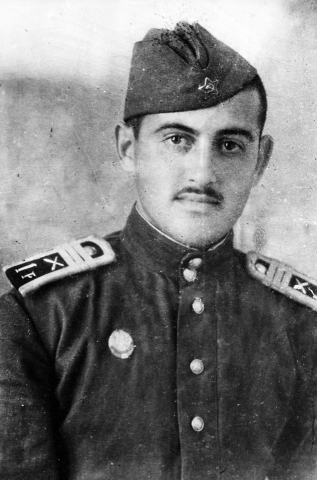

Известному новосибирскому ученому-историку, профессору, доктору наук Варлену Соскину исполнилось 90 лет. В преддверии юбилея журналисты АкадемТВ записали большое интервью с ним.

- Варлен Львович, Вы прожили очень долгую жизнь, стали свидетелем нескольких исторических эпох. Поделитесь своим взглядом на прожитое как историк и человек?

- Сказать по правде, я не совсем ожидал такого развития событий. Чтобы понятнее было почему это так, скажу, что я, так принято выражаться, сын ХХ-го съезда. До ХХ-го съезда я был достаточно закомплексованным человеком. Окончил Ленинградский университет, окончил блестяще, со всеми регалиями. Но из Ленинграда мне пришлось уехать, хотя я сам коренной сибиряк, между прочим. Может быть, даже в Городке таких людей раз-два и обчелся, потому что все из Москвы, из Ленинграда.

Родился я в Томске, с семи лет живу в Новосибирске. Здесь работал мой отец, инженер-химик, и моя мать – врач-педиатр, которая умерла уже, я ее похоронил на местном кладбище. 22 июня 1941 года, когда Молотов сообщил, что Германия напала на Советский Союз, отец встал из-за стола (мы обедали), сказал: «Сынок, началась война, и война будет очень тяжелая. Ты знаешь, я изучил Германию, и это очень сильная держава. Поэтому мой тебе совет: бросай школу, иди спасать Родину». Буквально в этих пафосных словах, но искренне было выражено чувство, что нет другого варианта.

И с этого момента началась моя рабочая жизнь. Практически она не прекращалась ни один день до позапрошлого года. Я пошел на завод Чкалова, окончил школу слесарей. Работал в цеху, все умел делать. И вот где-то в 42-ом году появилась статья в нашей местной газете. Была такая журналистка Эсфирь Буранова. Она приехала из Москвы. В статье она спрашивала: «Что мы делали: мы школу всю обескровили, самых сильных ребят забрали на заводы, а что будет дальше?». В этом вопросе заключался большой смысл.

Мой отец к тому времени погиб под Вязьмой... Эта Буранова говорила: надо лучших ребят отобрать. И тогда в нашем местном ГорОНО составили список по школам, каких отличников они хотели бы получить, в их числе оказался и я. И хотя на заводе у меня была бронь, я пошел... Самой большой проблемой было: а что я скажу потом, если я останусь живым? Где же я был? Хотя на заводе, честно вам скажу, было труднее, чем на фронте: мальчишки в цехах работали по 12 часов. И вот меня с этого завода Чкалова отпустили.

Мне было 17 лет, когда я вступил в добровольческий батальон. Не то чтобы стремился к какому-то геройству… кстати, я и в воспоминаниях пишу, что героем не стал, но и не оступился. И так получилось, что меня определили сначала в запасной полк. В запасном полку были ребята очень подготовленные, окончившие по 9–10 классов. Так я оказался в училище, окончил и потом уже попал на фронт, за год до окончания войны.

При всем моем образовании меня определили не в дальнее отделение, не в какие-то там «катюши». Сказали: «Ты пойдешь в сорокопятку, будешь командовать взводом сорокопяток». А «сорокопятка», это что такое? Передний край! На этом переднем краю я находился до самого наступления 14 января 45-го года. И вот с этого дня пошло: через Польшу, через Восточную Пруссию, у меня есть медаль «За Кёнигсберг», сражение было за Данциг. За Данциг мы воевали очень долго, полтора месяца, положили очень много людей, больше миллиона. Меня тяжело ранило, когда мы брали Эльбинг, дальше – по госпиталям, с последнего госпиталя сбежал с одним танкистом, и мы уехали опять на фронт. Там уже опять началось, и мы закончили войну на острове Рюге.

К чему я это все рассказываю? Весь этот опыт, казалось бы, готовил меня стать артиллерийским ученым или командиром, я военным духом сильно пропитался. Однако в Германии я почувствовал, что на самом деле есть более интересные вопросы. Мне захотелось познать, как устроен мир.

В Германии в это время уже появились демократические силы, борьба партий, борьба лозунгов. Я же этого никогда не видел, у нас все было по-другому. И вот с этого времени, решил, что должен поступить на исторический факультет. С трудом большим демобилизовался. Учился в Ленинграде. Мечтал заниматься историей Германии, немецкий знал прилично, но начальство направило преподавать историю КПСС. Меня и моих товарищей зачислили в специальную группу.

В конце концов в Ленинграде меня не оставили, хотя очень хотел в аспирантуру. Мотив был скрытый, но потом мне стало понятно: «пятый пункт». Давайте, говорю, я тогда поеду в Новосибирск, у меня там мама, жилье какое-то есть. Нет, отвечают, ты поедешь в Кузбасс, на шахту учителем. Я приехал в Кемерово с путевкой, а они по-другому сделали: дали мне вторую характеристику для обкома партии, где написали, что «к вам приезжает профессионал, которого можно использовать и лектором обкома, и как хотите».

Так меня определили в местный учительский институт. И вот с этого времени началось. Я за год сдал все кандидатские экзамены и приехал в Пединститут в Новосибирск. Секретарь парткома меня спрашивает: а вы не хотите поступить в аспирантуру? Как говорю, в аспирантуру? Я уже себя считал как бы человеком второго ряда. – Так у нас, говорит, в аспирантуре полный провал. Партработники не могут сдать кандидатские экзамены. А вы напишете диссертацию? – Конечно, напишу. (Не потому, что я такой хвастливый, а потому, что знал, как пекутся эти кандидатские диссертации.)

И вот таким образом, закончив все это дело, я стал кандидатом наук и пошел в Сибстрин, строительный институт. На мое счастье, заведовал кафедрой профессор Матвеенков, единственный доктор философских наук в Новосибирске. И его пригласили в Сибирское отделение. Почему? Гуманитарии решили, что если создано Сибирское отделение, там должен быть гуманитарный какой-то отдел. Создали комиссию по общественным наукам, она начала работать, но вхолостую. Поняли, что нужно найти какого-то постоянного человека. И тогда Иов Иванович, который ко мне очень хорошо относился, говорит: пойдешь ко мне? Я говорю, конечно, пойду. Мечтал я об этом. Тогда начал строиться Городок. У меня есть фотографии, когда еще Никсон приезжал сюда, вот этих домов всех еще не было, только фундаменты.

- Если вернуться к дням сегодняшним. Вот живем мы, кто-то сказал, в эпоху перемен. По-моему, известное проклятие китайское… Кто-то считает, что творится великая национальная история. Тут вопрос оценок. А вы бы как оценили эпоху, в которую мы сейчас живем?

-Я не думаю, что эта эпоха является стабильной. Понимаете, после того, как я пережил сталинщину, никак по-другому я ее назвать не могу. Когда открылись все тайны Гулага, я все прочитал: и Солженицына, и кучу подпольных самиздатов. Для меня стало ясно, что страна наша в то время достигнет успеха, когда будет развиваться на либерально-демократических основах. То есть вернется частная собственность, которая до этого воспринималась мною как нечто дьявольское. Мы считали, что все это спекулянты, и сейчас половина людей так считает. Среди богатых людей есть коррупционеры, но есть нормальные бизнесмены, они зарабатывают деньги, как во всем мире это принято – честными бизнес-приемами.

Второе, обязательно, я тогда уже понял, что такое религия. К счастью, помогла мне здесь моя дочь. Она, будучи врачом-педиатром, почувствовала, что надо что-то такое найти для души. Сама крестилась в православную веру, крестила, кстати, мою жену. Меня спрашивала: папа, почему ты не крестишься? Я очень уважаю религию как таковую, но для меня бог – не антропоморфное существо, поэтому я могу его уважать и делать так, как нам диктуют библейские истины. Не обязательно при этом быть воцерковленным.

Таким образом, все эти принципы важны: частная собственность, возвращение духовных ценностей. Но понимаете, я не думаю, что возвращение духовных ценностей исчерпывает духовную платформу. Сейчас говорят, что духовные скрепы – вот религия, мне кажется, это не совсем так. Я на самом деле не очень верю в тех богатых людей, которые бьют поклоны, не буду называть их фамилий, но вызывают они у меня пренебрежительное чувство. Другое дело верующие, которых не снимают, не показывают, они даже не могут заплатить, что-то там внести…

Духовные начала должны подкрепляться какой-то идеологической платформой, не ограничиваться только верой. Возьмите русскую интеллигенцию, которой я посвятил много своих работ. Должно быть политическое оформление. Считаю, что обществу следует иметь развитую демократию, необходимо гражданское общество. Сегодня, я считаю, в полном смысле, гражданского общества нет. Есть организации, которые представляют как бы гражданское общество, но половина из них, а может быть и больше, являются по существу подконтрольными. И вы, наверняка, это все знаете. Поэтому, когда возникают такие движения как «Болотная площадь», я симпатизирую этим людям. И считаю, что они, конечно, не совершат подвига, не суждено им, но будут поддерживать в обществе соответствующую атмосферу.

Украина... Я не могу сказать, что симпатизирую Новороссии или Порошенко. Но на Украине очень развито стремление к национальному воссозданию. Они столько боролись. Я это в своих лекциях рассказывал студентам, как в 17-ом году создавалась Рада, как она вступала в конфликт с большевицким советом Харькова, как в конце концов им навязали… Конечно, сейчас там есть националистические элементы, бандеровцы. Но все ли бандеровцы? Есть, наверное, и бандеровцы, а есть просто люди, они хотят возрождения без перехлестов. Как найти это соединительное звено, чтобы и русские, и украинцы, и евреи – все смогли занять свое место, сложно сказать. Думаю, требуется время. Сегодня мы переживаем такой момент, который еще пока не дал ответа на этот вопрос.

- Поделюсь одним небольшим наблюдением к вашему предыдущему ответу. В последнее время у нас стало очень много номинально верующих, номинальных патриотов, но, по моему мнению, это патриоты, у которых самая лучшая часть имущества находится за рубежом, там же, где и часть семьи, если не вся. Таких людей можно перечислить и в Советском районе, и в городе, и в области. Вот говорили мы про скрепы, духовность. Есть у вас ощущение, что самый главный наш дефицит – не идеология, а то, что в обществе не сберегается культ порядочных людей? У интеллигенции 60-х годов было очень модно быть порядочным человеком, рукопожатным. Можно было быть сильно титулованным ученым или не титулованным, признанным гением-художником – не признанным, это как-то на второй план отходило. Но на первый план: он порядочный человек или нет. И вот эта порядочность была печкой, от которой все пляски. Это мерило, которым все мерили и в вопросах религии, и в вопросах работы, и в вопросах науки – порядочный человек порядочен во всем. Не стало этой интеллигентской культуры порядочности, и, соответственно, посыпалось все. Представляете, человек непорядочный, вооруженный православной религией, на самом деле, это очень сильная идеология, вооруженный «подкрепками» принятых законов, которые сильно развязывают руки в некоторых порывах, вооруженный одобрением со стороны государственных властей... Какого мерзавца можно вырастить! Как вернуть культ шестидесятников, приличных людей, которые сделали всю нашу науку, например?

- Для этого нужно воспитывать своих учеников в том же духе, в котором ты сам воспитан. Не помню, сколько у меня кандидатов, докторов – пять или шесть человек. Но все те, которые когда-то у меня учились, они и по сей день продолжают оставаться такими, какими я и пытался их воспитать. Вот прямо сейчас последний мой парень уехал в Австрию в аспирантуру. Я говорю: почему ты, Стас, пошел учиться в моем семинаре? – Почувствовал, что у нас с вами общность настроений.

Так вот, мне кажется, что по-настоящему воспитать таких людей должны мы сами. Во всяком случае, это не ставят своей обязанностью: научить надо своему мастерству, передать свои знания. Но воспитать человека далеко не каждый считает себя обязанным.

- Но никогда у нас официальные институты не ставили такой цели: воспитать порядочных людей. Наоборот, все советские вузы действовали несколько в другом ключе. Приличные люди получались как раз не благодаря, а вопреки. Во многом в качестве фронды. Мы же помним Академгородок 80-х годов, тогда любой приличный молодой человек был антисоветчиком!

- Ну, не обязательно был антисоветчиком, но в клуб неформалов входил.

- Книжки самиздатовские читали, музыку запрещенную слушали. И не потому, что даже интересно, это просто было некой маркой. То есть причиной был не институт и не университет. Может быть, влияли университетские профессоры, их шик, их лоск, то, о чем и вы сказали: пришел ученик, потому что почувствовал общность духа. Шло от профессоров, но никак не из кабинета декана.

- Выскажусь по поводу своей кафедры в НГУ, на которой до прошлого года преподавал. Я считаю, что там произошла своеобразная селекция. Некоторых ученых, которые не слишком любят поклоняться начальству, вывели из редакции «Известий гуманитарного факультета». У нас были такие люди, которые могли сделать настоящие школы. Вот я пытался такую школу создать в институте. Это школа интеллигентоведения, школа культуроведения, включающая интеллигентоведение и науковедение.

У меня были очень сильные ребята. И они даже занимали руководящие посты. Но как только они стали подниматься еще выше, это стало вызвать определенное сопротивление, скажем так. Не открытое, полузакрытое, но тем не менее. Вот я считаю, до тех пор, пока такая ситуация будет, мы по-настоящему науку развивать не сможем, тем более гуманитарную. Во главе должны стоять действительно люди со всеми теми качествами, о которых мы сейчас с вами говорим. Но вот сейчас один мой ученик был вынужден покинуть институт, теперь он работает в Институте геологии и геофизики.

Понимаете, та система, которую создавал Лаврентьев, она в каком-то смысле имела и отрицательные стороны. Академия – это три стороны: образование, наука, производство. И получилось, что университет зависит от института. Это хорошо? Иногда кажется, что не совсем, и было бы лучше, если бы он был самостоятельный. Во всяком случае, были споры по поводу судьбы академии. Приезжали наши российские ученые: сделайте академию клубом. А науку пусть определяют сами заведующие кафедрами, сотрудники, пусть они там выбирают, голосуют. Я считаю, что это правильно.

- То есть вы сторонник западной модели, где академии – это, собственно говоря, общественные организации, а не должностные полномочия?

- У нас что получилось: когда создавалась российская наука, так началось с академии, и эта традиция сохранялась. Вот сейчас пытаются сформировать военно-историческое и патриотическое общество. Говорят, наш спикер думы Нарышкин создал в городе отделение Исторического общества, но возникает вопрос: как оно будет сотрудничать с академией наук? Я этого не знаю.

- Я позволю себе смелое предложение: они будут сотрудничать на уровне красивых круглых столов в разных помпезных залах раз в квартал. С довольно скучной повесткой, состоящей из идеологических штампов.

- Их кто будет возглавлять? Полагаю, какие-то официальные люди.

- Все подобные формации сводятся к этому. Что бы у нас не придумывали, получается заседание политбюро. Варлен Львович, а как бы вы с высоты вашего опыта сейчас прокомментировали ситуацию в образовании, именно с образовательным уровнем. Я просто приведу пример. Сам являюсь много лет начальником, нанимая людей на работу, столкнулся с проблемой. Приходит человек, 22 года. Окончил, допустим, университет. Имеет высшее гуманитарное образование. Где-то даже уже работал. Начинаешь с ним разговаривать и понимаешь, насколько узок его кругозор. Допустим, бросишь какую-нибудь латинскую поговорку, а юрист ее не знает. С современным молодым журналистом опасно использовать привычные нам морфемы, например, «шестидесятники». Что делается в гуманитарном образовании?

- Вы знаете, все зависит не от программы, а опять-таки от тех, кто преподает. Ну вот, если взять наш университет и наш факультет, только не воспринимайте как какое-то захваливание. Есть несколько профессоров. Тот же Красильников, он сейчас принял мой курс, который я читал: «20-е годы, период Октябрьской революции». Культуру сейчас больше никто не читает, потому что кроме меня никто не мог ее читать.

Есть еще один профессор, исключительно образованный – Иван Кузнецов. Деревенский мальчишка, пришел в университет, извините, чуть ли не в лаптях. Ну, лапти в Сибири не носят, но во всяком случае был он такой, довольно драный. Этот парень на втором курсе подбегает ко мне в открытую и говорит: ой, Варлен Львович, а вы читали эту статью? – Нет, не читал. – А вы читали эту книгу? – Говорю, нет, не читал. И он, будучи на втором курсе или на третьем курсе, читал буквально запоем и нам сообщал.

Я говорю: Иван, ты будешь профессором. Так оно и случилось. Сейчас он – профессор. Издал примерно восемь книжек об Академгородке, чем в общем-то привел в некоторое недоумение тех, кто писали об Академгородке. Самое главное, что Иван Кузнецов стал писать такие вещи, о которых раньше не говорили. Ну, например, одна книжка называется «Как уходил Лаврентьев». Я говорю: Что вы делаете, почему вы не даете Ивану работать? А ему закрыли работу в архивах.

Есть еще кафедра средних веков, там профессор Пиков, бывший ученик профессора Рижского, специалиста по библии. Есть такие серьезные люди! Но они не руководящие должности занимают. Они преподают…

- Во все времена в начальники ставили далеко не самого образованного. В начальники ставили способного администратора. Известная проблема.

-Ну, знаете, в высшем учебном заведении, научном учреждении, администратор все-таки не самая первая статья. Сначала должна быть ученость и способность воспринимать чужое мнение. У нас были дискуссии по форме, а настоящих дискуссий не было. Тут же сразу определилось, что одни – сталинисты, другие – антисталинисты. Ну и раз так, то на этом все заканчивается. Почему не дать свободно пообсуждать все эти вопросы?

Вот заведовал кафедрой Красильников. Целая история, но об этом рассказывать нет времени. Сейчас он уже не заведует кафедрой, да и не стремится. Но за Красильникова я бы поручился. Он один из тех, кто написали пятитомный труд «Как ломали НЭП», потому что, сломав НЭП, пришли к коллективизации. Многие ученые экономисты поддерживают точку зрения, что была возможность обойтись без превращения крестьян в так сказать закрепощенных людей (при помощи культурного хозяйства тех, которые еще в 20-е годы, при НЭПе, читали книги и ездили на ярмарки, умели производить нужные вещи). Ну, я, конечно, отвлекаюсь от нашей главной темы, тем не менее повторяю, все упирается в людей, я так считаю. Я думаю, что жизнь будет учить.

Сейчас в стране происходят очень сложные процессы. Ну, вы же видите. В экономике идет беспрерывная борьба за капиталы: Куда направить? Откуда взять? Кого еще обложить налогом? Мне кажется, что нужно создать условия для развития предпринимательства во всех формах, прежде всего речь про малый бизнес.

Скажу о Ельцине, я большой его поклонник. Он не понимал многого, но он знал свои цели. Он хотел Россию вывести из коммунистического тупика. Понимал, что надо страну вернуть к тем изначальным свойствам, которые делают ее богатой, обеспеченной, свободной. Ельцин этого не смог сделать, тем более этого не сделал Горбачев, который, по моему мнению, был гораздо слабее. Но у Горбачева было хорошее окружение: Яковлев Александр Николаевич, Бурлацкий. Они подсказали ему, что надо держать курс на современную демократию.+

Сейчас Ельцин как-то не в чести. А между прочим, тут недавно выступала очень симпатичная женщина, она сейчас ведает фондом «Мемориал», и говорила, что 90-е годы, которые все называют лихими, – лучшие годы нашей жизни. Вы знаете, и для меня они хорошие. Хотя в это время нечего было кушать, но было много всего, было ощущение... не то, что пришло счастье, а то, что оно будет. Ожидание счастья – это лучшее состояние. Мы ожидали его, когда Чубайс там воротил свои дела. Я не хочу ничего плохого сказать о Чубайсе, но если о нем будет передача, я смотреть ее не буду. Мне он не интересен. А тогда, в 90-е стали появляться люди, которые рвались вперед...

27 февраля 2015 Интервью Наука

https://academ.info/news/30940?fbclid=IwAR0qcc28ONvF_nkjycqzKwtELP1DBbf5...

Добавить комментарий