Творческо-производственному объединению «Старая мельница» в 2020 году исполнится 30 лет.

Мы беседуем с Заслуженным деятелем искусств России, кандидатом педагогических наук, советским кинорежиссером, Почётным жителем города Новосибирска, художественным руководителем образцового коллектива Новосибирской области ДЮЦ «Старая мельница» – Леонидом Леонидовичем Сикоруком.

Мы находимся дома, в его рабочем кабинете со стеллажом от пола до потолка, где хранятся книги по архитектуре, высшей математике, оптике, педагогике, кино, фотографии и, конечно, его любимый Лермонтов и Чехов. Это круг интересов моего собеседника.

За успехи в области популяризации науки Международный астрономический союз (Гарвардский университет, США) присвоил одной из малых планет Солнечной системы астероиду 8561 имя собственное Sikoruk, в честь Л.Л. Сикорука.

1 апреля 1990 года Леонид Леонидович зарегистрировал творческо-производственное объединение (ТПО) «Старая мельница». Задачей «Мельницы» стало производство научных фильмов и телепрограмм для детей.

– Леонид Леонидович, расскажите, как кинооператор новосибирского телевидения Сикорук стал режиссером и популяризатором науки?

– Все начиналось в далёком 1956 году, когда я, будучи студентом Новосибирского инженерно-строительного института, организовал первую в Новосибирске любительскую киностудию и снял свой первый шестнадцатимиллиметровый фильм-комедию «Весна, любовь и экзамены».

Музыку к этому фильму я попросил написать талантливого студента архитектурного факультета Вадима Аксёнова, ещё не зная, что эта встреча надолго определит нашу успешную творческую дружбу.

25 января 1963 года в моей семье случилось радостное событие. На свет появилось сероглазое сокровище с густыми черными ресницами. Сокровище назвали Иришкой. С этого момента поиски детской литературы продолжились с новой силой. Однажды на книжном развале в центре города я купил тоненькую книжку, которую рассматривал в автобусе по дороге в Академгородок, где я тогда жил. Книжка оказалась сборником детских песен.

Зайки серые сидят,

Ушки длинные торчат,

Вот какие ушки,

Ушки на макушке.

Или

Кап-кап, кап-кап дождик по дорожке

Ловят дети капли эти,

Выставив ладошки.

Тут я вспомнил песенку, которую сам пел в детском саду.

Пароходик, пароход

Возишь разный ты народ,

Ты возьми нас туда,

Где ни снега, ни льда,

Где ни вьюги, ни метели

Не шумят никогда.

И я подумал, хорошо было бы снять серию маленьких музыкальных роликов для малышей и заодно рассказать, зачем зайцу длинные уши, почему идет дождь, почему тяжелый железный пароход плавает, а легонький гвоздик тонет. И когда я подходил к дому, я почувствовал, что вот-вот что-то случится и, действительно, как вспышка молнии мелькнула «Физика для малышей». Ничего подобного не было ни в Новосибирске, ни в Москве. Я почувствовал, что начинается нечто новое в моей творческой жизни. Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Потребовалось долгих шесть лет, чтобы пробить бетонную стену непонимания, безразличия и равнодушия. «Не мучайте детей физикой, они намучаются с ней в школе. Не отнимайте у детей детство». А я и не собирался никого мучить, я собирался устроить детям праздник. «Физис» в переводе на русский, значит «природа», которая окружает детей на каждом шагу. Мне было неважно, запомнят дети фильм, запомнят ли героев, или нет. Было гораздо важнее, чтобы, посмотрев фильм, дети самостоятельно повторили опыты, которые я им буду показывать. Тогда же в эти годы вынужденного простоя я наткнулся на восхитившую меня фразу одного американского режиссера, фамилию которого я, к сожалению, уже не помню: «Если ребёнок после просмотра телепрограммы о насекомых бежит на улицу, чтобы посмотреть, как муравей тащит соломинку в свой муравейник, то эта передача гениальна, что бы о ней не говорили критики». Таким образом, речь идёт о так называемом последействии фильма и иначе говоря, мои фильмы должны стать фильмами-провокациями, которые подвигнут ребёнка на самостоятельные эксперименты, наблюдения, постройку простой самоделки. «Деятельность – единственный путь познания» (Б. Шоу). Ещё одна фраза легла на душу: «В детстве человек сплетает золотой клубок впечатлений, который затем распутывает всю жизнь» (П.И.Чайковский). Моей целью стало помочь ребёнку сплести этот золотой клубок. Все эти размышления не добавляли ясности, будет ли сниматься «Физика», или нет. Но, к счастью, в августе 1969 года я оказался в кабинете вице-президента Академии педагогических наук СССР Виктора Геннадьевича Зубова, вошёл к нему в кабинет без рекомендательных писем, предварительного звонка и сказал, что хотел бы снимать на новосибирском телевидении «Физику для малышей».

– А сценарий у Вас есть? – спросил Зубов.

– Есть, – ответил я и положил на стол толстую стопку отпечатанных листов.

И в этот момент раздался телефонный звонок. Зубов снял трубку и начал говорить с ректором одного из московских педагогических институтов. Я встал и собрался уходить, но Зубов сделал предупредительный жест «оставайтесь». Разговоры были ни о чём серьёзном. В конце Зубова спрашивают:

– Как твои дела?

Зубов отвечает:

– Недавно у меня был всесоюзный семинар лучших учителей физики. Если бы ты знал, какие это «дубы». Я подсунул им свою подлянку, и никто из них её не решил.

– Что за подлянка? – спрашивают на том конце провода.

– Представь себе, положительная линза…

У меня сразу уши торчком. Оптикой занимаюсь с 9-ти лет. К этому времени я закончил ВГИК, где успешно сдал курс «киносъемочная оптика».

– В фокусе положительной линзы спичка, не перпендикулярно к оптической оси, а наклонно.

Мне стало ясно, что изображение той части спички, которая находится на оптической оси, будет по обе стороны от линзы и в обоих случаях в бесконечности, а само изображение спички будет не вертикальным, не наклонным, а горизонтальным (!) вдоль оптической оси. Конечно, никакой нормальный учитель физики такой задачи решить не мог. Это была жуткая головоломка. Пока Зубов заканчивал разговор, я на листочке из тетради в клеточку начертил решение задачи. Подвинул ему листок:

– Виктор Геннадиевич, Ваша задача решается так?

Зубов взглянул на чертёж, поднял глаза и спросил:

– Что я для вас должен сделать?

В этот момент Провидение было рядом со мной. Думал ли я, что сейчас моя судьба решается на несколько десятилетий вперёд. Я попросил Зубова написать письмо председателю Гостелерадио СССР С.Г. Лапину. Те, кто знал Лапина, помнят, что Сергей Георгиевич был человеком исключительно крутого характера. И вероятно, он расценил письмо Зубова, как жалобу педагогической академии на Новосибирское телевидение, которое не даёт какому-то Сикоруку снимать «Физику для малышей». И тут по всей вертикали власти прошли гром и молния, так что вместо того, чтобы ждать, как обычно, полтора – два года, когда поставят «Физику» в план, всё решилось за пять месяцев. И с нового финансового года, в январе 1970-го, начались съёмки «Физики для малышей». Пока решалась судьба «Физики», я обдумывал, как эта серия должна выглядеть на экране. Должны быть дети и взрослые. Я ещё раньше заприметил Лёню Летинского, сына моего близкого друга, Евгения Огибенина.

Чтобы не отпугнуть девочек-зрителей, я решил включить в фильм маленькую девочку, ей стала Иришка. Из взрослых я пригласил непрофессиональную актрису, обладателя чудесного голоса альта, Таню Цупенко, студентку новосибирской консерватории им. Глинки.

Среди прочего, я спроектировал фундусные сборно-разборные декорации квартиры (пл. 60 кв.м.): две комнаты, коридор и кухня. Эту декорацию мы собрали за один день. Обычно такую декорацию бригада из 3-4-х плотников строит три недели. Все мои актёры-непрофессионалы легко выполняли режиссёрские указания и просьбы, но тут случилась беда. В апреле, когда осталось закончить первый выпуск и написать всего две-три песенки, композитор Вадим Аксёнов попал в больницу на два месяца, поэтому мне пришлось сесть за фортепиано и написать мелодии самому. Раньше я ничего не писал для оркестра, но у моей жены нашелся краткий музыкальный словарь, и с помощью него я написал первые в своей жизни музыкальные партитуры.

К счастью, когда все было готово, из больницы вышел Вадим Аксёнов и блестяще исполнил партии фортепиано в этих моих песенках. Съёмки «Физики для малышей» в общей сложности продолжались четыре года. Летом 1974-го они закончились, и я поехал в Москву сдавать фильм в Гостелерадио. К моей радости, было принято решение тиражировать «Физику для малышей» по всем телестудиям Советского Союза, включая такие маленькие телецентры, как, например, новокузнецкий, бийский, рубцовский и др. В конце 1974 года пришла новая радостная весть: на Международном московском аукционе телевизионных программ «Физику для малышей» купили 40 телекомпаний дальнего зарубежья. А в 75-м году к ним добавилось ещё 32 страны. Итак, помимо Советского Союза, «Физику» смотрели дети ещё 72-х стран мира.

Кадр из фильма «Физика для малышей. Как сделать звук громким» (реж. Л.Сикорук)

Кадр из фильма «Физика для малышей. Как сделать звук громким» (реж. Л.Сикорук)

Незадолго до этого, московское издательство «Педагогика» предложило мне написать книгу «Физика для малышей». Тут, к слову уместно сказать, что «Физика для малышей» кончилась моим первым, но не последним инфарктом. Отдыхая после больницы в Новом посёлке, я нашёл столик под берёзкой, на котором обычно соседи забивали «козла», поставил на нём миниатюрную польскую пишущую машинку и буквально за четыре дня написал книгу. Всё просто, я помнил фильм с первого до последнего слова. Книга вышла два раза, общим тиражом – 250 000 экземпляров.

Вскоре стало известно, что книга в книжном и журнальном вариантах переведена на 15 языков дальнего зарубежья. О «Физике» с восторгом писали центральные газеты: «Известия», «Литературная газета», «Учительская газета»; журналы: «Семья и школа», «Советский экран», «Советское радио и телевидение» и др.

Тем более, странно прозвучали на одной из планёрок слова молодой женщины – помощника режиссёра: «Физика для малышей – это вчерашний день». Удивительно, но буквально через несколько дней руководство нашего телевидения сняло «Физику для малышей» с эфира. Странно, но я не очень огорчился, в это время я готовился к съёмкам новой серии «Геометрия для малышей», я решил резко поменять стиль и фактуру фильмов. На главные роли я пригласил двух актёров ТЮЗа: Владимира Васильева и Сергея Петрова, в это же самое время произошло одно знаменательное событие: параллельно с работой на телевидении я организовал городской клуб любителей телескопостроения им. Д.Максутова. И вот однажды я «ковырялся» со своим телескопом в мастерской клуба, как вдруг дверь открылась и на пороге появилась красивая мужская фигура в костюме- тройка. Взглянув на неё, я подумал: «Боже, какая фактура пропадает зря!» – я был уверен, что передо мной учитель физики или инженер. Фигура сделала шаг вперёд и сказала:

– Здравствуйте!

– Каков баритон – промелькнула у меня мысль.

Я предложил гостю пройти. Он подошёл, протянул руку и сказал:

– Болтнев Андрей Николаевич.

Фамилия Болтнев мне тогда ни о чём не говорила. Болтнев присел рядом, и мы сразу стали говорить о телескопах и астрономии, а я смотрел и мысленно надевал на него шляпу «Стетсон», кожаный жилет и широкий пояс с кобурой для кольта.

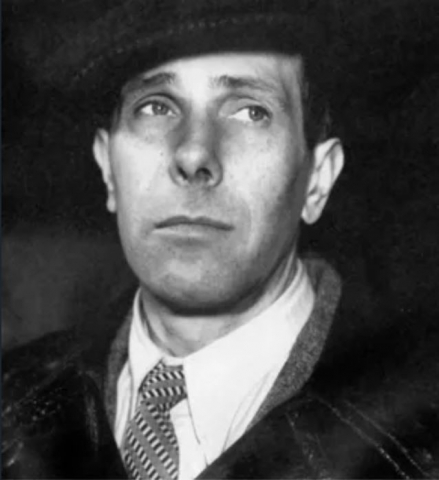

Фото Андрея Болтнева

Я его спросил:

– Андрей Николаевич, Вы верхом ездите?

– Нет! – ответил он, – но если нужно, научусь!

И только тут я сообразил спросить, кто он по профессии. Оказалось, актёр, недавно работает в «Красном факеле». Тут я пропущу целый ряд перипетий наших отношений с Болтневым. Я сходу решил снимать его в своих фильмах. Мы ударили по рукам. Но случилось неожиданное: ленинградский режиссёр Алексей Герман пригласил Болтнева на главную роль в фильме «Мой друг Иван Лапшин», которую тот исполнил с блеском и стал знаменитостью номер один в киномире.

Кадр из фильма «Мой друг Иван Лапшин» (реж. А.Герман). На фото Андрей Болтнев и Андрей Миронов

Некоторые говорят: «Сикорук открыл Болтнева!». Нет, я его только заприметил. А по-настоящему открыл Болтнева Алексей Герман. После роли Кротова в фильме Семёна Ароновича «Противостояние», Болтнев был включен список 100 лучших российских актёров 20-го века и получил Государственную премию. Спустя два-три года, когда я приступил к съёмкам «Астрономии для малышей», я пригласил Болтнева сняться в этом фильме. В партнёры ему я позвал замечательного артиста Валерия Харитонова. Один из самых уважаемых мною режиссёров Вадим Гнедков сказал мне: «У тебя не получится ансамбль: Харитонов – это мхатовская школа, а Болтнев – так, натурщик». Как ошибался Вадим Николаевич: и Харитонов, и Болтнев – два блистательных профессионала. Ансамбль получился такой, о котором можно только мечтать.

Андрей Болтнев и Валерий Харитонов. Кадр из фильма «Астрономия для малышей. Наша круглая Земля» (реж. Л.Сикорук)»

Перед съёмками «Астрономии» возникла серьёзная проблема. Если для опытов и наблюдений «Физики для малышей» у ребёнка всё было под рукой, то для того, чтобы увидеть горы на Луне, пятна на Солнце, кольца «Сатурна» и спутники Юпитера, нужен хороший телескоп с увеличением в 100-150 крат. Такие телескопы в Советском Союзе никогда не выпускались. И тогда у меня возникла сумасшедшая идея: в 1973 году я обратился на режимный приборостроительный завод им. Ленина, чтобы заняться серийным производством телескопов для любителей астрономии. Первые пять моделей, в том числе «Алькор» и «Мицар», я спроектировал сам. Прошло несколько лет. И первый маленький телескоп для малышей «Алькор» появился в 1980-м году.

Телескоп «Алькор»

Телескоп «Алькор»

Телескоп «Мицар»

А четыре года спустя, появился новый, как теперь говорят, «легендарный» – «Мицар». Журнал канадского королевского астрономического общества «Орбит» писал: «В своём классе «Мицар» вне конкуренции». В 1990-м году в Англии телескоп «Мицар» был назван телескопом года. Сейчас уже 46 лет завод выпускает много новых моделей и продает на всех пяти континентах.

– Расскажите, как появилась студия «Старая мельница»?

– Я с благодарностью вспоминаю годы работы на «Новосибирсктелефильме» с оператором Б.Травкиным, звукооператором В.Пугачёвым. До сих пор у меня прекрасные отношения с этими людьми, но отношения с руководством телевидения не сложились. Например, «Геометрия» и «Астрономия для малышей» были куплены многими зарубежными странами и демонстрировались по Центральному телевидению в течение долгого времени, но в Новосибирске ни «Геометрия», ни «Астрономия» не были показаны ни разу. В 1985 году стало ясно, что наши отношения с руководством зашли в тупик, и в январе 1986 года я ушёл с телевидения на Западно-Сибирскую студию кинохроники. Здесь у меня сложились самые тёплые отношения с коллективом: от директора до работников вспомогательных служб, но и здесь было не всё гладко. Дело в том, что Западно-Сибирская студия кинохроники в течение многих десятилетий занималась только и только документальным кино. Мои фильмы с актёрами, костюмами и декорациями были делом совершенно инородным, и тогда у меня родилась новая идея – создать собственное предприятие, творческо-производственное объединение (ТПО) «Старая мельница».

– За счет чего функционировала Ваша организация? Откуда брали деньги?

– ТПО – это крошечное учреждение, где работает три-четыре человека, остальные сотрудники приглашаются по договору. Здесь не нужно иметь большой штат операторов, звукооператоров – все эти люди приглашаются по мере необходимости на каждый конкретный фильм, это делает работу ТПО очень рентабельной. Здесь я был сам себе хозяин. Чтобы зарабатывать деньги на производство фильмов для детей, мы выполняли заказы предприятий на рекламные фильмы. Кроме того, я организовал производство телескопов: наш оптический цех ТПО начал выпуск крупных любительских телескопов с увеличением до 1000 крат. Вы не поверите, эти телескопы с успехом продавались в Японии и в других странах мира - 460 долларов за штуку. В период высокой инфляции это были хорошие деньги. Также особенно мне запомнилась работа с прекрасным человеком, директором турбогенераторного завода, ныне «ЭЛСИБ», - А.Н.Канискиным. Он мне очень помог как руководителю. В ТПО «Старая мельница» я снимал ремейк «Физики для малышей» – «Физика в забавах», где пригласил для съёмок Андрея Болтнева.

– Болтнев снялся у Германа и Арановича, был популярен, работал в Москве, в театре Маяковского. Как и когда он успевал сниматься в Ваших фильмах?

– Болтнев каждую свободную минуту вырывался в Новосибирск к жене и дочери, которые всё ещё жили здесь. Я старался приурочить съёмки к его приезду. В апреле 95-го я обратил внимание, что Болтнев выглядит очень плохо, он жаловался на то, что устал от переездов и перелётов: «Москва-Петербург», «Москва-Свердловск», «Москва-Новосибирск». 13 мая 1995 года пришла страшная новость – Болтнев умер. Это был тяжелый удар, но время шло своим чередом.

Одна из последних съёмок А.Болтнева в фильме «Физика в забавах» (реж. Л.Сикорук)

– Да, понимаю, Болтнев и мне очень интересен как актёр, как личность, но расскажите, что было дальше?

– Как-то мне попалась на глаза старинная немецкая песенка:

Когда родился я на свет, меня качали в зыбке,

Прошло не так уж много лет,

Я стал играть на скрипке.

Я написал либретто, а Вадим Аксёнов написал прекрасную музыку, и у нас получалась опера – «Маленький скрипач».

– Как вы нашли детей-исполнителей?

– Я зашёл в специальную музыкальную школу при консерватории и когда приготовился подниматься на второй этаж, по перилам прямо ко мне в руки съехал мальчишка.

Я спросил:

– Как зовут?

– Витя! – ответил мальчик.

– Фамилия?

– Суменков.

– На чём играешь?

– На скрипке.

– Где мама?

– У меня здесь бабушка.

– Пошли к бабушке.

Так у меня появился мальчик скрипач – Витя Суменков, который имел неплохой голосок и отличный музыкальный слух.

Оперу решили снимать в Таллине среди старинных дворцов и улочек. И вот, вся съёмочная группа оказалась там.

– Но опера ведь подразумевает большой симфонический оркестр, как вы решили эту проблему?

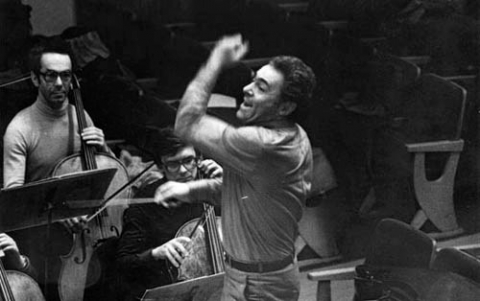

– Конечно, опера сопровождалась симфоническим оркестром под управлением Арнольда Каца.

Арнольд Кац с оркестром

И партию скрипача играл профессиональный музыкант. А Витя разучил эту партию от первой до последней ноты и на съёмках очень точно показывал аппликатуру, положение пальцев на грифе и движения смычка и т.п. Посмотрев исполнение на экране, любой профессионал вам скажет, что партию играет Витя. Света Бакушина, исполнявшая партию принцессы, занималась игрой на фортепиано, поэтому в опере она довольно точно играла под фонограмму на клавесине.

На изображениях - выше Виктор Суменков и Светлана Бакушина. Кадры из фильма «Маленький скрипач» (реж. Л.Сикорук)

На изображениях - выше Виктор Суменков и Светлана Бакушина. Кадры из фильма «Маленький скрипач» (реж. Л.Сикорук)

– Расскажите поподробнее, о чем эта опера?

– Сюжет оперы был довольно драматичный. Девочка-принцесса приглашает мальчика-скрипача зайти к ней во дворец:

–Зайди скорее во дворец, сыграй мне два куплета.

– Да разве можно, Ваш отец убьет меня за это.

– Зайди скорее во дворец, оставь свою заботу, сегодня ночью мой отец умчался на охоту.

Скрипач входит. Они вдвоём играют: скрипач – на скрипке, принцесса аккомпанирует ему на клавесине. Игра переходит в танец. Внезапно с охоты возвращается король-отец. Он приказывает арестовать и казнить скрипача за дерзость. На площади собирается толпа горожан. И мальчик на прощание просит разрешить ему сыграть мелодию.

Кадры из фильма «Маленький скрипач» (реж. Л.Сикорук)

Король разрешает. Неожиданно музыка так тронула короля, что он отменяет казнь и поёт:

Прекрасных звуков музыки, что может быть прелестней.

До слёз растрогал ты меня чудесной этой песней.

Я вот что мальчик думаю: устроим пир на славу!

Бери-ка в жёны дочь мою и всю мою державу.

Последние аккорды этой арии Аксёнов заимствовал из знаменитого «Свадебного марша» Мендельсона. И когда Владимир Лепихин закончил арию короля, внезапно раздались аплодисменты. Мы оглянулись – посреди площади стояла группа туристов-англичан, которые с восторгом приняли исполнение этой арии – дело в том, что съёмки проходили на одной из площадей Таллина. Одновременно в этот период ТПО снимало серию «Академия детских наук. Музыка». В этой серии, кроме замечательной оригинальной музыки В.Аксёнова, записывали много классики: Моцарт, Бах, Шуберт, Делиб, Глинка, Чайковский, Мусоргский, Рахманинов. Однажды во время записи «Избушки на курьих ножках» Мусоргского я попросил Каца сделать купюру в одном месте, чтобы сократить пьесу и коду. Кац возмутился: «Но это же Мусоргский!». Я настаивал. И тогда Кац повернулся ко мне в зал и, указывая на партитуру, сказал: «Ну, покажите где?». Я встал и смело пошёл к дирижёрскому пульту. Оркестр замер (половина оркестра мои близкие друзья, с которыми мы много работали до этого): «Ну, сейчас Кац размажет Сикорука по стенке». Кац терпеть не мог никакой самодеятельности, никакой отсебятины. Но и я не такой простак. Накануне я взял клавир (фортепианное изложение) «Избушки на курьих ножках», поставил пластинку с записью Лондонского симфонического оркестра и стал следить по нотам, искать удобное место для купюры. К счастью, за один такт до купюры я увидел у кларнета характерную музыкальную фразу. Я её чисто механически мысленно сфотографировал, и когда подошёл к партитуре, нашёл строчку «кларнет» и увидел эту самую фигуру нот и сказал Кацу: «Вот, отсюда!». Перевернул страницу и сказал: «Вот до сюда!». Там начинались сдвоенные такты коды. Кац посмотрел: в ключе одни и те же знаки, один и тот же темп и сказал мне: «Хорошо!». Оркестр облегченно выдохнул. С этого момента мои отношения с Кацем стали удивительно тёплыми. Хотя я не стал близким другом Арнольда Михайловича, но каждый раз, когда мы встречались с ним в филармонии или коридорах консерватории, мы рассказывали друг другу анекдоты, делились творческими планами. В общем, Кац оказался не злодеем, отнюдь не монстром, как следует из мифа, а милейшим человеком. Перед началом записи оригинальной музыки Аксёнова, мы с Вадимом очень переживали предстоящую встречу с Кацем. У Аксёнова случился гипертонический криз, и если бы Кац «сломал» Аксёнова, я бы чувствовал себя негодяем, но случилось неожиданное. Перед записью музыки Кац потребовал одну смену для репетиции, пришлось заплатить ещё дополнительно 600 тогдашних рублей. На репетиции Кац услышал музыку Аксёнова, она ему, видимо, понравилась. Это нас с Вадимом Аксёновым спасло. На записи Кац был в прекрасном расположении духа, много шутил, лица оркестрантов светились улыбками, и мы с Аксёновым чувствовали себя на седьмом небе. Один из музыкантов валторнист Косицын после записи сказал мне: «Что же вы хотите? Нам так надоела вся эта авангардная дребедень, которая ни уму, ни сердцу, а тут мы услышали настоящую красивую музыку в духе русской классики».

В 2000-м году я выиграл грант Министерства РФ по печати и телерадиовещанию. Сумма составляла 620 000 рублей. На эти деньги я снял тридцать 15-минутных программ, из серии «Мир вокруг нас», общая их продолжительность составляла 4,5 часа. 4,5 часа – это три полнометражных полуторачасовых фильма (!). Себестоимость полуторачасового фильма составляет минимум три миллиона. Таким образом, 4,5 часа фильма должны стоить в среднем 15 миллионов рублей. Получилось в 25 раз дешевле.

Слева-направо: Павел Южаков, Боря Рудницкий и Вадим Суховерхов. Кадр из фильма «Мир вокруг нас. Лунное затмение»

– Производство кино и телепередач – весьма дорогостоящее занятие. Как это у Вас получилось?

– Дело в том, что мы широко использовали комбинированные съёмки. Ещё школьником, в начале 50-х годов, я купил замечательную книгу Бориса Горбачёва «Техника комбинированных съёмок». И с тех пор комбинированные съёмки стали моим хобби. А во ВГИКе, скажу более, меня прозвали королём комбинированных съёмок. Это говорил не кто-нибудь, так меня окрестил заведующий кафедрой комбинированных съёмок, выдающийся специалист в этой области – профессор Борис Фёдорович Плужников. С тех пор, на протяжении многих лет на новосибирском телевидении, на Западно-Сибирской студии кинохроники и теперь на «Старой мельнице» я использую комбинированные съёмки. С одной стороны, комбинированные съёмки интересны тем, что они повышают художественные достоинства фильма и к тому же резко снижают его себестоимость. С другой стороны, нашей маленькой студии как ТПО, не нужно содержать большое количество режиссёров, операторов, звукорежиссёров и др., как это делает обычная киностудия. Нам не нужен административный штат. Это тоже большая экономия денег. Несмотря на то, что действие фильма может происходить и на море, и в Арктике, мы все эти фильмы сняли, не выходя из стен нашей студии. Таким образом, транспортные расходы у нас также были равны нулю. Я говорил об этом с орг. секретарём Союза кинематографистов, правой рукой Никиты Михалкова, кинорежиссёром Климом Лаврентьевым. Он, посмотрев наши фильмы, пришёл в восторг и спросил:

– Сколько стоит?

– 620 000! – ответил я

– Не может быть!

Он сказал, что настоящая себестоимость такой серии фильмов должна быть минимум 15 миллионов, попросил меня никому об этом не рассказывать, иначе мне «оторвут башку» за то, что я сбиваю цены на рынке. Конечно, это не более чем шутка. Кому там интересно в Москве, как Сикорук в Новосибирске сбивает цены на производство фильмов. Серию фильмов я сдавал в Министерство, она получила оценку «отлично» с характерным комментарием: «В России никто ничего подобного не делает». Кто-кто, а Министерство по делам печати и телерадиовещания хорошо знает, что в России делается. Достаточно взять пульт и пролистать около сотни наших каналов. Действительно, в России никто подобного не делает. В своё время погибла громадная студия «Центрнаучфильм». Первым делом погибло детское объединение «Яблоко», которое делало когда-то знаменитый киножурнал «Хочу всё знать», альманах «Звёздочка», погиб «Леннаучфильм», погибла «Свердловская киностудия», погибла наша «Западно-Сибирская студия кинохроники», где существовали небольшие группы, которые занимались тоже научным кино. Получилось так, что в огромной пустыне научного кино Российской Федерации наша «Старая мельница» – маленький оазис, где жизнь ещё теплится. Это очень трогательно. Сегодня «Старая мельница» – единственная профессиональная, именно профессиональная студия, которая занимается производством передач для детей в Новосибирске, ни один наш государственный или коммерческий канал этим не занимается. Наш контент вполне соответствует европейскому уровню, об этом свидетельствует около 150 наград всероссийского и международного уровня, в том числе «Тэфи-регион» (2002, 2003 гг.), наш российский телевизионный «Оскар». По данным Фонда «Академия российского телевидения», «Старая мельница» – единственное в России детское учреждение, удостоенное этой профессиональной награды. По информации начальника отдела дополнительного образования Департамента образования мэрии г. Новосибирска Ю.А. Лигостаевой, в Новосибирске действует около 100 детских кино- и телестудий, ими руководят обычные энтузиасты, у которых, к сожалению, нет должного образования или опыта в области кино и телевидения. Для этой категории учреждений я написал по договору с петербургским издательством «Речь» книгу – «Грамматика юного кинематографиста». Мне пока неясен тираж этой книги, но он должен быть всероссийским. А для новосибирских любителей кинематографии Городским центром информатизации «Эгида» намечено издание небольшой моей книги – «Как стать киноволшебником», тираж книги будет маленьким – чуть больше 100 экземпляров. Книга будет снабжена видеодиском с примерами из различных моих фильмов новосибирского телевидения, Западно-Сибирской студии кинохроники и, конечно, нашей «Старой мельницы».

Годы, проведенные в ТПО «Старая мельница», были лучшими годами в моей жизни. К середине 90-х ельцинские реформы поставили всё с ног на голову. Работать стало практически невозможно и я закрыл ТПО. Объединение стало областной школой-студией детской кинематографии. За долгие 30 лет «Старая мельница» пережила несколько тяжёлых штормов, миновала много подводных рифов и сейчас вышла на спокойные просторы «тихого океана». У меня за время работы на «Старой мельнице» появилось очень много близких и настоящих друзей. У нас маленький коллектив – всего 18 человек педагогов и несколько человек из вспомогательных служб, и иногда мне очень хочется каждому пожать руку, обнять и тихонько шепнуть: «Если придется пойти в разведку, я пойду с тобой».

Интервью взял и записал режиссер и педагог – Алексей Петров

Ноябрь, 2019 год

Добавить комментарий