Это совместный проект Областной детской библиотекой им. А.М. Горького и Новосибирского городского архива.

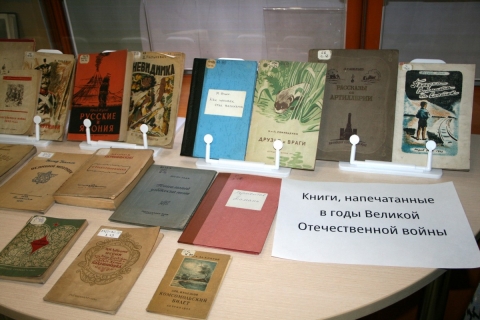

На выставке представлены письма из фондов Новосибирского городского архива и книги, напечатанные в годы Великой Отечественной войны.

Даты работы выставки – 26 апреля-15 мая 2025 года.

Радиовещание в годы Великой Отечественной войны играло исключительную роль. Волны радио доходили до самых отдаленных уголков огромной страны. Регулярно велись передачи для партизан и населения на временно оккупированных территориях страны. Помимо регулярно передаваемых сводок Совинформбюро, по радио часто выступали руководители Советского правительства.

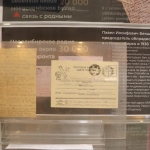

11 августа 1941 года начал работу отдел Радиокомитета, который назывался «Письма на фронт и с фронтов Отечественной войны». В эфире центрального радио читали письма, присланные обычными людьми. Они хотели, чтобы родные их услышали: радио в военные годы слушали все. За годы войны 30 216 семей восстановили связь с родными благодаря письмам, озвученным на радио.

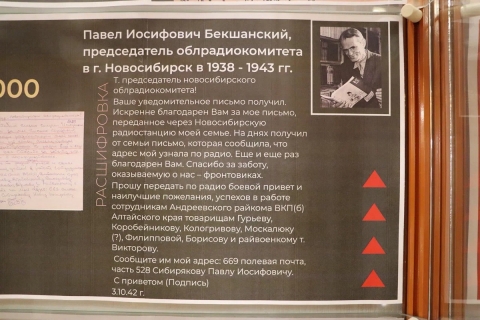

В Новосибирской области Радиокомитет возглавлял Бекшанский Павел Иосифович. В 1938-1943 гг. он занимал должность председателя Новосибирского областного комитета по радиофикации и радиовещанию. Именно ему пришлось перестраивать работу радиокомитета в первые дни и месяцы Великой Отечественной войны. В соответствии с велениями времени необходимо было менять сетку вещания и делать всё возможное, чтобы все жители области могли регулярно слушать свежие сводки Совинформбюро и другие передачи центрального и местного вещания. Кроме того, в Новосибирске и других крупных городах и райцентрах области необходимо было быстро установить дополнительно 50 громкоговорителей, следить за ходом строительства новых радиоузлов в Здвинске и Веселовке, увеличивать мощность старых радиоточек, расширять сеть радиоточек и радиоприемников.

Идеологической задачей радиовещания в это время являлось поднятие боевого и трудового духа сибиряков, поддержание патриотических чувств. С первых дней войны на новосибирском радио появились передачи о первых добровольцах, что в немалой степени способствовало развитию этого движения и созданию ряда добровольческих формирований. Сотрудниками радио был организован цикл выступлений сибиряков — героев Гражданской войны. 1 июля 1941 г. в одной из таких передач выступил бывший командир партизанского корпуса Западно-Сибирской крестьянской Красной Армии И. В. Громов. К беседам о боевых действиях сибирских формирований, о подвигах героев-сибиряков радио привлекало участников боев, прибывших в тыл для излечения после ранения или за пополнением. Перед микрофоном Новосибирского радио выступали старший политрук Александр Смердов, впоследствии – известный поэт, редактор «Сибирских огней», прославленный летчик трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин.

В это же время на новосибирском радио стала выходить передача «Письма с фронта». Она звучала в эфире ежедневно в 17.00, 18.20 и в четверть первого ночи. В письмах на Новосибирское радио сибиряки, участвовавшие в боях, писали о подвигах товарищей, выражали непоколебимую уверенность в победе, передавали приветы близким и родным, оставшимся в тылу, сообщали им свои адреса. Всего за годы войны Новосибирское радио передало около 30 тыс. писем с фронта. С помощью этих передач сотни людей, потерявших связь, смогли вновь разыскать друг друга. Доверие и ожидания от этой передачи были настолько высоки, что многие авторы писем воспринимали сотрудников новосибирского радио, как родных. С отдельными военнослужащими, писавшими на радио, у Павла Иосифовича сложились теплые, дружеские отношения, которые сохранялись долгие годы.

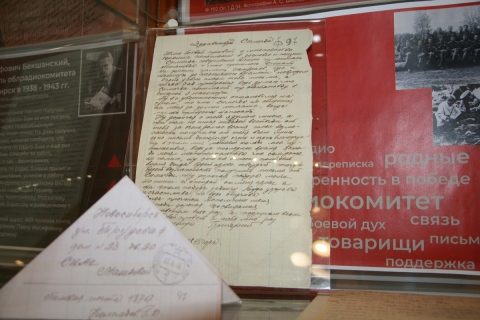

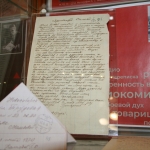

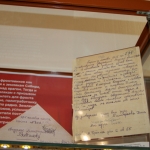

В 2023 г. благодаря помощи жительницы города Новосибирска, члена новосибирского историко-родословного общества Ирины Борисовны Сыроквашиной в МКУ «Горархив» дочерью Павла Иосифовича Бекшанского Ольгой Павловной Вавилиной были переданы военные письма периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., направленные в Новосибирский областной радиокомитет и лично Бекшанскому П.И. военнослужащими и коллегами с фронтов, а также жителями Новосибирской области.

В школах, пионерских кружках, в комсомольских ячейках и даже в детсадах за годы войны сложилась традиция: дети садились в кружок, и писали письма на фронт с одним и тем же адресом: «Действующая армия. Незнакомому бойцу». Уже с августа 1941 года на почты всей страны начало приходить множество писем и посылок с таким адресом, написанным еще не сформировавшимся детским почерком.

В своих посланиях советские дети благодарили и поддерживали незнакомых мужчин и женщин, которые защищали их и просили быстрее вернуться домой живыми и невредимыми.

Привет!

Бойцам, командирам и политработникам Красной Армии.

Из далекого сибирского края, шлем мы сердечный привет, разбить врага мы желаем и скорее послать нам ответ. Пиши, пиши рука смелее, пиши ты тем, кто там, в бою, быть может, будет веселее, когда ответ я получу.

Товарищи! В своем письме мы сообщаем, что мы помогаем фронту, чем только можем, а вы дорогие защитники бейте Фрицев и Гансов.

Дорогие, мы горим большой ненавистью к врагу. Мы бы поехали на фронт, но мы еще малы. Иногда слушаешь по радио какой-нибудь рассказ, то так тяжело станет на сердце, ну, думаешь, дали бы нам немца мы бы его с руками и ногами разорвали.

Мы, ученики пионеры 7 класса, помогаем фронту чем только можем.

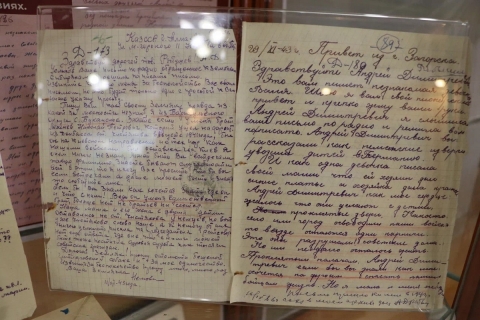

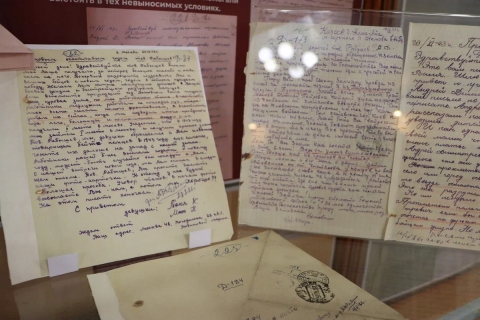

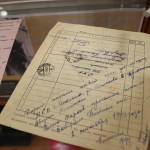

На полках представлены письма из личного фонда Андрея Дмитриевича Рябышева. Андрей Дмитриевич – кандидат исторических наук, доцент, член КПСС, ветеран Великой Отечественной войны и педагогического труда, майор в отставке, личный фонд которого находится на постоянном хранении в МКУ «Горархив».

С первых дней войны и до полного разгрома гитлеровской Германии служил в действующей армии в составе Юго-Западного, Воронежского, 1 Украинского фронтов в должности инструктора 746 ЗАП (зенитноартиллерийский полк), 4 ЗПП (зенитно-пулементный полк) и инструктора пропаганды 7 корпуса ПВО. Ещё в 1938 г., работая директором одной из Новосибирских школ, Андрей Дмитриевич экстерном сдал экзамены за полный курс Барнаульского учительского института, а в 1945 г. экстерном закончил Киевский педагогический институт. В июле 1946 г. по состоянию здоровья, как потерявший слух вследствие сильной контузии, полученной под Фастовом в 1944 г., был уволен в запас в звании майора.

Это письма на фронт, адресованные советскими гражданами защитникам Родины. История появления этих писем описана Андреем Дмитриевичем в одной из своих статей «Советские женщины в годы Великой отечественной Войны (1941-1945гг.): «...в тяжелые дни борьбы под Воронежем у фронтовиков как никогда ощущалась потребность обращения к землякам Сибири, кто в глубоком тылу помогал ковать победу над врагом. Тогда и родилась у сибиряков идея обратиться к землякам с призывом ещё самоотверженнее трудиться в тылу, посылать для фронта больше оружия, продовольствия, одежды. Мне, политработнику, было поручено выступить с таким призывом по радио. Земляки и трудящиеся многих республик Советского Союза, услышав нас, горячо откликнулись. На нашу полевую почту стали поступать посылки с одеждой, обувью, продуктами и письма».

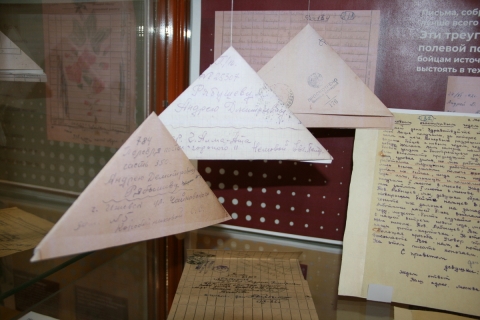

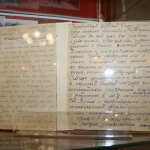

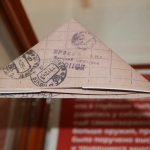

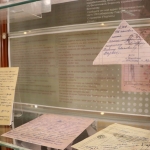

Письма, бережно наклеенные в альбом самим Андреем Дмитриевичем, лучше всего передают дух того времени. Каждое письмо написано разным почерком и разными чернилами, чаще, чуть видимым карандашом, на клочках и обрывках серой бумаги, иногда и на типографских бланках, но в каждом письме величайшее стремление помочь фронту, поддержать тех, кто лицом к лицу, каждую секунду рискует жизнью ради свободы своего Отечества. Эти треугольники со штемпелем полевой почты № 25307 служили бойцам источником боевых сил и помогали выстоять в тех невыносимых условиях.

Письма-треугольники

Знаменитые письма-треугольники появились во время Великой Отечественной войны по нескольким причинам. Во-первых, уже в первые недели войны оказалось, что в почтовых отделениях просто не хватает конвертов для такого огромного потока писем. Тогда конвертами становились сами письма, которые сворачивали треугольником. Чтобы сделать такое письмо, нужно было загнуть бумагу сначала справа налево, а затем слева направо. Оставшуюся полоску заворачивали внутрь. Во-вторых, все знали, что письма будет читать цензура, и смысла их запечатывать нет. Цензоры на почте следили, чтобы солдаты не передали секретные сведения и не передавали упадническое настроение. Кроме того, треугольная форма писем обеспечивала их большую сохранность, они меньше мялись, чем обычные четырёхугольные.

«Похоронки»

Похоронная бумага. Последняя связь с родным человеком, погибшим на фронте. Такое письмо никогда не ждали. Иногда роль «похоронок» выполняли обычные письма, отправленные на фронт. Это случалось, если к моменту его прибытия адресат погиб. В таком случае на треугольнике делали запись о смерти, зачёркивали адрес назначения и отправляли обратно. Если же адресат числился без вести пропавшим или расстрелянным за трусость, сообщение уничтожали.

Голубиная почта

В начале войны советская система связи оказалась неготовой к военному положению. Её пришлось срочно реформировать. Пока этого не произошло, радиосвязь работала только на расстоянии 5-и км, а проводная связь — 3-х км. Устройства связи часто ломались. Спасала ситуацию, как ни странно, голубиная почта. Голуби передавали секретные сообщения через линию фронта так, как не мог это сделать ни один самолёт или разведчик. Немцы специально отстреливали несчастных птиц и даже спускали на них обученных ястребов. Чтобы уменьшить вероятность обнаружения пернатого, советские учёные вывели породу голубей, способных летать ночью. За время ВОВ почтовые голуби успешно доставили свыше 15 000 писем.

На двух нижних витринах представлены награды и личные вещи участника Великой Отечественной войны Корсакова Анатолия Александровича.

Орден Красной Звезды

Одна из самых массовых и почетных наград во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе. Орден учрежден постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года.

Орден Отечественной войны

Одна из высших наград Советского Союза, орден учрежден 20 мая 1942 года. Стал первой наградой, которая появилась во время Великой Отечественной войны, а также первым орденом в СССР, который имел разделение на две степени. На протяжении 35 лет данный орден был единственной боевой наградой, которая передавалась семье как память после смерти награжденного им человека, все другие советские ордена нужно было возвращать государству.

Медаль «За отвагу»

Медаль «За отвагу» — государственная награда СССР за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга.

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» -

Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 года.

Медаль «За взятие Кенигсберга»

Учреждена 9 июня 1945 года. Это единственная медаль в СССР, учреждённая в награду за взятие города-крепости, а не в связи со взятием или освобождением столицы.

Медаль «За победу над Японией»

Медаль «За победу над Японией» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года.

Нагрудный знак «Гвардия»

Был учреждён 21 мая 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «О введении для военнослужащих гвардейских частей и соединений Красной армии и Военно-морского флота гвардейских военных званий».

Материал подготовлен Областной детской библиотекой им. А.М. Горького

Использованы материалы Новосибирского городского архива, сайтов: Государственный архив Российской Федерации https://statearchive.ru/1188

Большая Российская энциклопедия https://bigenc.ru/c/orden-otechestvennoi-voiny-f8224c

https://bloknot-astrakhan.ru/news/ot-pisem-treugolnikov-do-istorii-kakoy-byla-svyaz--1221645

Добавить комментарий