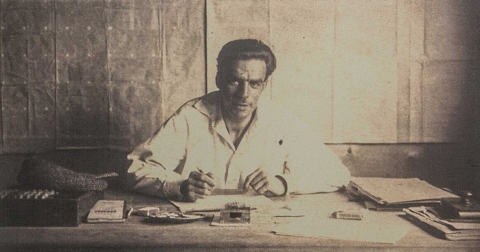

Главный инженер строительства Дома науки и культуры Сергей Полыгалин.

Правильнее было бы назвать этот текст «Подвиг инженера Полыгалина», но словоэто так сегодня затёрто, что рука не поднялась. Написать историю человека в течение семи лет, поднимавшего театр от котлована до купола, нас подвигла выставка в Новосибирском государственном краеведческом музее (НГКМ) «Хроники инженера Полыгалина». В одном небольшом зале за короткие полчаса можно увидеть, пережить, «примерить» на себя историю человека, который в порыве восторга поднялся по строительным мосткам на купол театра с двумя маленькими дочками, а через два года всего за несколько дней допросов признался в шпионаже.

Фабрика «по переработке»

Эскизный проект Дома науки и культуры (ДНК) в Новосибирске был создан в 1928 году. «Первым цехом» строительства объявили «театр массового действия», который должен был стать «фабрикой по переработке человеческого материала». Судя по количеству репрессированных и пострадавших, решение задачи началось уже на стадии строительства — театр появился благодаря труду сотен людей, судьбы некоторых из них эта работа изменила навсегда, иным она стоила жизни.

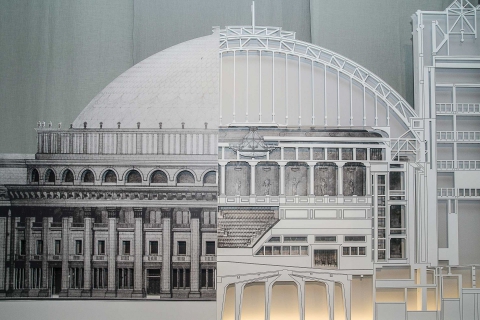

Макет современного здания Театра оперы и балета даёт возможность увидеть его внутреннее устройство.

Сергей Александрович Полыгалин родился 19 ноября 1899 года в селе Городец Нижегородской губернии, в протоколе допроса о происхождении: «мещанин». В 1917 году с отличием окончил Елабужское начальное народное приходское училище, затем не менее успешно реальное училище, а в 1924-м — инженерно-строительный факультет Томского технологического института. В том же году направлен на работу в Новониколаевск, куда приехал с женой Марией Григорьевной. До начала строительства ДНК талантливые инженер Полыгалин был занят на нескольких стройках города, в том числе вёл строительство кирпичного завода №3, руководил работами по надстройке третьего этажа типографии «Советская Сибирь» на ул. Советской, 6, руководил стройкой поликлиники №1.

Сергей Полыгалин обсуждает на собрании проект будущего Дома науки и культуры.

В 1930-м году Сергей Александрович был назначен начальником 7-го строительного участка треста «Запсибстройобъединение» и ответственным за подготовку работ по постройке ДНК, для чего его освобождают от всех других работ. На фото, хранящемся в домашнем архиве (есть оно и на странице в википедии), он запечатлён в самом начале строительства. Об этом сообщает и подпись: «Сергей Полыгалин обсуждает на собрании проект будущего Дома науки и культуры». Инженер стоит на уличной трибуне, сбитой из широких досок, и говорит, не пользуясь микрофоном, у его ног первоначальный макет будущего многострадального Дома науки и культуры — с «лысым» куполом и «ленточными» окнами в минималистичной манере конструктивизма; в этой разнице размеров Полыгалин кажется великаном, но маленький театр скоро станет большим. В интеллигентной позе инженера, двух фигурах за столом с чернильницей и пером, а также воинствующем окружении рабочих, недавно вышедших из деревень, уже есть что-то от судилища…

Первоначальный проект Дома науки и культуры выполнили архитекторы А. З. Гринберг, Т. Я. Бардт и М. И. Курилко.

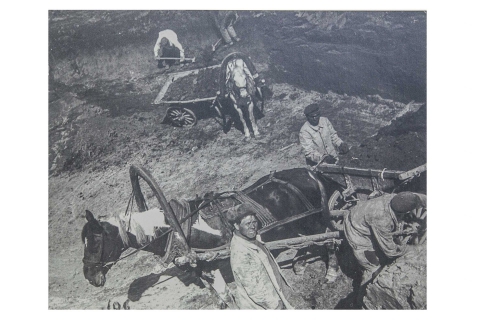

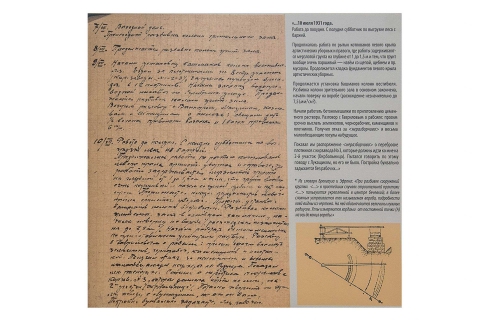

Возведение здания началось 22 мая 1931 года. Через полтора месяца Сергей Полыгалин пишет в своём дневнике: «Начали установку колонн вестибюля. Работаем 10 часов (2 часа отрабатываем за субботник)… Рабочих колоссально мало. Уменьшает их ещё необходимость посылки на покос и на дровозаготовки…»

Уже с первого сезона стройка взяла мощный темп, к сентябрю нужно было возвести железобетонные конструкции вестибюля, бетонные работы спешили завершить до холодов. Обстановка нервная: многие рабочие поступают лишь на 4-5 дней, чтобы подзаработать на дорогу в деревню, начавшиеся полевые работы тянут крестьян в деревню.

Рытьё котлована под здание Дома науки и культуры.

«26 августа… Цемента после бетонировки колонн осталось 2 бочки. Под вечер достал (и привезли) 1 вагон цемента с Дома промышленности… 31 августа. Бетонные и каменные работы не производятся за неимением цемента. 1 сентября. К обеду привезли цемент — 1 вагон. Дал Попов (4-й участок) из полученной партии в 8 вагонов. Просьбы… дать больше ни к чему не привели… 2 сентября. Бетон не идёт — мало цемента. Каменные работы продолжаются. Работает лишь одна бригада — женщины. Отправлено 22 человека на лесозавод работать, т. к. много не дадут леса».

Дневниковые записи инженера Сергея Полыгалина.

Тетрадь из семейного архива

Эти строки, написанные в первый период строительства, читаются, как военные сводки. Дожди и наступающие морозы, работа в выходные дни и выбивание материалов, нехватка рабочих рук и поиски технических решений, как реализовать задуманное архитекторами — вот, что беспокоит инженера, стройке он отдаёт себя целиком, маленькие дочери редко видят отца, он приходит домой затемно. Называть эти несколько исписанных тетрадных страниц дневником Мария Виноградова, дочь инженера, не решается. Иначе думают авторы выставки в Новосибирском государственном краеведческом музее — Дарья Гаркуша, руководитель Музея истории архитектуры имени С. Н. Баландина НГУАДИ, и Сергей Филонов, главный хранитель музея, — для них знакомство с Марией Сергеевной и возможность сделать копии записей и фотографий из семейного архива главного инженера строительства ДНК — большая удача. На выставке также представлены редкие фотографии и фотокопии проектных документов из архива Музея имени С. Н. Баландина.

— Я изучаю наш архив по театру оперы и балета с 2001 года, и не могу до конца его изучить, потому что там колоссальное количество информации, это целый космос, — рассказывает Сергей Филонов. — Они строили театр планетарно-панорамного типа: круг, на котором должны были разворачиваться массовые действия, их концептуальной основой были народные гуляния — хоровод, культура низов; а сверху — купол, планетарий, так внедрялась европейская культура. Инженеры, архитекторы для вчерашних крестьян были людьми из другой цивилизации, а раз чужой — значит потенциальный враг. Как они в таких условиях работали? Нам сейчас трудно представить то время. А тогда шла борьба с интеллигенцией, до какого-то времени позволяли работать, а потом практически всю выкосили…

Записи Сергея Полыгалина необязательно читать, их можно услышать, как и протоколы допроса и воспоминания дочери инженера Марии Виноградовой.

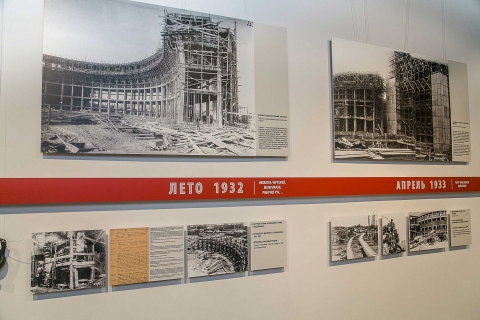

Выставка — совместный проект двух музеев. Она говорит с посетителем на очень современном языке, оформление — дело рук НГКМ. Простой и понятный этикетаж рассказывает о переменах в проектных решениях: «По задумке 1931 года декорация в зале принципиально отсутствует, нет и центрального освещения — плафонов, люстр, бра. Свет в зале отражается от купола. Нет балконов и лож — все зрители располагают в амфитеатре и партере, часть которого может разворачиваться на 180 градусов и уезжать за сцену, так что в центре образовывалась бы цирковая арена…». Среди фотографий — строительные будни, лица стахановцев, преображение старой базарной площади, интерьеры театра в разные годы, а также конкурсные проекты интерьера. Так, к примеру, на крыше верхнего вестибюля театра предлагалось сделать рекреацию (солярий) для отдыха под открытым небом.

На выставке представлены редкие фотографии из фондов Музея истории архитектуры имени С. Н. Баландина Новосибирского университета архитектуры и дизайна.

Весной 1933 года, когда на строительстве здания была выполнена примерно треть всех намеченных работ, началась борьба с архитектурным минимализмом, был объявлен конкурс проектов. На вращающихся кубах в центре выставки размещены конкурсные варианты преображения здания после отказа от идей конструктивизма, по воле Сталина официальным стал неоклассицизм. Как когда-то комиссия выбирала новый облик уже практически построенного театра, так посетителям выставки предлагается сделать свой выбор. А тогда за основу был взят проект архитектора Бориса Гордеева, с 1 января 1934 года он принят старшим архитектором строительной конторы ДНК, где трудится до января 1938 года — в это время он уже глубоко больной получает инвалидность и возвращается в Москву.

Новосибирский театр вместе со зданием Госучреждений и горисполкомом должны были создать общий ансамбль восточной части площади Ленина, и архитекторы это учитывали.

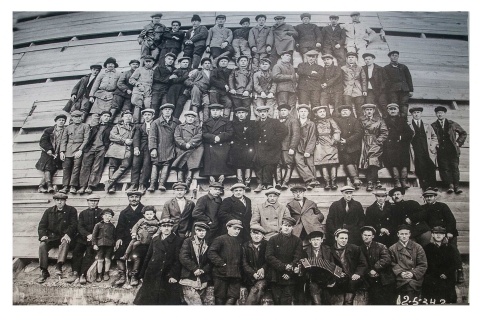

Самым сложным этапом строительства стало возведение крупнейшего монолитного купола в СССР — диаметром почти 60 метров и высотой 35. В центре зрительного зала для этого была построена временная башня, на которую устанавливались опоры. Осенью 1933 года многотрудная эпопея с бетонированием купола была завершена, бетон укрыли от промерзания опилками и кошмой. И стройка замерла до весны 1934 года, а в мае состоялась операция по освобождению бетонной основы от опалубки, толщина стенки купола составляет всего 8 сантиметров. Нужно было плавно опустить временный каркас купола. Событие было чрезвычайно волнительное. После успешной операции в театре устроили праздничное собрание. Это был день всеобщего триумфа. Тогда или, может быть, время спустя Сергей Полыгалин, взяв дочерей за руки, поднялся с ними на купол.

— Мне помнится, что мне было пять лет, значит в 1935 году, мы куда-то поднимались, по каким-то деревянным ступеням. Более подробно об этом рассказывала сестра. И после мама дома устроила скандал, выговаривала папе, об этом я тоже знала со слов сестры, Ирина была старше меня на четыре года, сейчас её уже нет на этом свете, — рассказывает Мария Сергеевна Виноградова. — Отца арестовали в 1937-м. Мы его всю жизнь ждали, на все запросы получали ответ: в лагере без права переписки. У нас есть даже свидетельство о смерти, помеченное 1947 годом, но мама в это не верила. Реабилитация была в 1956 году, а несколько раньше к нам в Академгородок, где мы жили с мужем, и мама у нас временами гостила, приезжал человек из КГБ. И вот тогда мы всё узнали. 14 декабря отца арестовали, 21 декабря было решение тройки, а 24-го приговор привели в исполнение.

Члены комитета содействия строительства театра, руководство стройки, технический персонал и рабочие после опускания ферм купола. Май 1934 года.

Расстрельная должность

Главный архитектор строительства Борис Гордеев, занимавшийся доработкой своего проекта в мастерской Щусева, пишет Сергею Полыгалину из Москвы в феврале 1935 года:

«…Вечером происходило заседание-диспут в доме архитектора на тему “Каким должен быть советский театр”. Диспут открылся докладом А. В. Щусева о театре Греции и Рима, поставлен был ряд вопросов художникам и театральным деятелям о физиономии нашего советского театра. Выступал ряд театральных работников и надо сказать, что наш театр был злобой дня как пример “гигантомании и никому ненужной механизации”. Указывалось, что был момент, когда краевые организации в предвидении якобы роста страдали этой болезнью и шили на ребёнка костюм взрослого человека…».

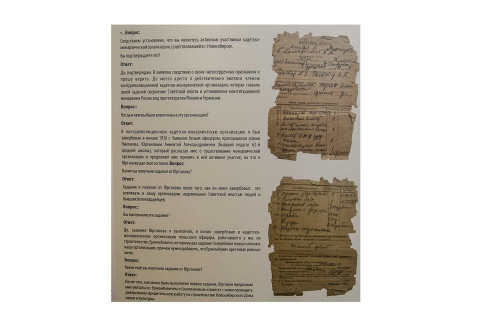

В конце 1936 года были определены новые сроки открытия театра — 1 сентября 1937 года, к 20-й годовщине Октября. Однако это была невыполнимая задача: строительство тормозилось из-за дефицита качественного леса, кровельного и арматурного железа, комиссия не учла работы по вынужденному разбору построенных стен из-за изменения планировки. И открытие через год не состоялось. Официальные власти сделали вывод: «Строительство театра было начато с вредительскими целями…». Последовали репрессии, в общей сложно в числе пострадавших оказалось около пятидесяти человек разных специальностей. Сергей Полыгалин в числе других руководителей строительства был арестован по подозрению в целенаправленном вредительстве. Этот сильный красивый внешне и внутренне человек, испытанный семилетним напряжённым строительством, практически сразу начинает оговаривать себя, во всяком случае, так это выглядит по протоколам допроса.

Протокол допроса и опись изъятых вещей.

«…Вопрос: Следствием установлено, что вы являетесь участником кадетско-монархической организации, существовавшей в г. Новосибирске. Вы подтверждаете это? Ответ: Да, подтверждаю. Я заявляю следствию о своих чистосердечных признаниях и прошу верить. До моего ареста я действительно являлся членом контрреволюционной кадетско-монархической организации, которая ставила своей задачей свержение советской власти и установление конституционной монархии в России под протекторатом Японии и Германии…».

— Он признаётся в сознательной порче цемента. Возможно, действительно пошёл дождь, бетон был открыт, у них ведь не было складов, стояли какие-то строения, оставшиеся от базара, и бетономешалка была под открытым небом, — продолжает Сергей Филонов. — Конечно, его чем-то запугали — расправой с семьёй, с товарищами, — и он из благородных побуждений взял вину на себя. Всё произошло очень быстро: 15 декабря его взяли, а 24 декабря расстреляли. Сергей Полыгалин понимал, что он обречён, более того, он знал об этом ещё тогда, когда поступил на эту работу, потому что выстроить театр по первоначальному проекту планировалось за год. И в дальнейшем сроки не раз переносились, за их срывом могли последовать репрессии. Все эти годы Сергей Полыгалин жил под этим дамокловым мечом.

Дочери — одной одиннадцать лет, другой — семь — через всю жизнь пронесут память об отце, его сильных руках, сжимавших детские ладошки. «При папе мама работала в отделе культуры Крайисполкома. Как только его арестовали, её тут же попросили с работы. Сложно было, мама не имела высшего образования, устроилась машинисткой, брала работу на дом, сидела ночами», — рассказывает Мария Сергеевна Виноградова, доктор биологических наук.

Первым человеком, который заинтересовался судьбой Сергея Полыгалина после долгого забвения — в конце прошлого века, был новосибирский историк-краевед, общественный деятель Иван Цыплаков. Его очерк о главном инженере строительства Сибирского Колизея, вошёл в книгу «Созидатели». Когда на здании театра появилась первая доска, он позвонил Марии Виноградовой и сказал, что участвовал в комиссии, но не смог убедить, чтобы фамилия Полыгалина была на этой доске. В 2011 году этот вопрос подняла сама Мария Сергеевна, и только спустя четыре года на театре появилась новая доска, на которой среди других создателей выдающегося здания есть и имя Сергея Полыгалина.

Выставка в НГКМ работает до конца декабря.

Марина ШАБАНОВА| Фото Валерия ПАНОВА

http://xn--b1aecnthebc1acj.xn--p1ai/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0...

Добавить комментарий