7 октября 2016 года 70 лет со дня рождения академика РАН, заместителя председателя СО РАН Похиленко Николая Петровича (1946, пос. им. Мамонтова Поспелихинского р-на Алтайского края), доктора геолого-минералогических наук, профессора, заслуженного геолога РФ.

Специалист в области геохимии, минералогии и петрологии кимберлитов, литосферной мантии, процессов формирования алмазных месторождений, методов их прогнозирования и поиска. Выпускник НГУ, с 1970 г. работал в Институте геологии и геофизики СО АН СССР: от инженера до заведующего лабораторией (с 1985 г.). С 1991 г. заведовал лабораторией в Институте минералогии и петрографии ОИГГиМ СО РАН. С 2007 г. – директор Института геологии и минералогии СО РАН1. Соавтор комплекса минералого-геохимических методов поисков и оценки алмазоносных кимберлитов, содействовавшего открытию ряда месторождений в Якутии. Соавтор прогноза и участник открытия Архангельской алмазоносной провинции, первооткрыватель месторождения алмазов мирового класса Снэп Лейк (Snap Lake, Канада), автор подтверждённого прогноза новой алмазоносной провинции в нижней части бассейна р. Макензи (Канада). Член учёного совета, преподаватель кафедры геологии рудных месторождений НГУ. Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области (с 2010 г.), заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике. Лауреат Международной алмазной премии им. Хьюго Дамметта (Hugo Dummett Diamond Award). (Российская академия наук. Сибирское отделение: персон. состав, 1957–2007. С. 470–471; http://zsnso.ru/deputy/117; http://www. ras.ru; http://www.nsu.ru)

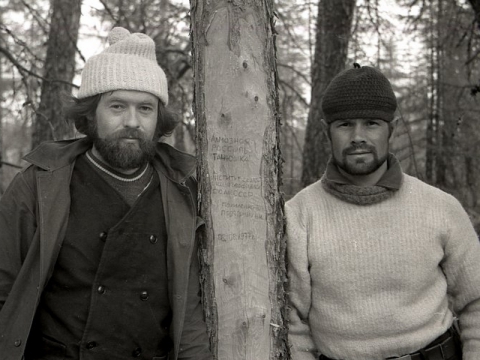

В 60-е годы профессия геолога была очень популярной и востребованной. Многих влекла романтика. В поисках «тумана и запаха тайги» молодежь устремлялась в Якутию, на Крайний Север, не ведая порой, сколько трудностей и опасностей ждет впереди. А кто с честью преодолевал все препятствия, тот буквально заболевал Севером. Так случилось и с Николаем Петровичем Похиленко — доктором геолого-минералогических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, Заслуженным геологом России. Николай Петрович возглавляет Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения РАН, избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

7 октября этого года Николаю Похиленко исполнится 70 лет. Этот материал был написан 5 лет назад, к 65-летию ученого. За чашкой чая мы поговорили с юбиляром о его жизненном пути, о сегодняшнем дне геологии, о работе института, новых проектах, планах на будущее.

Знаток алмазов

Первый раз Николай Петрович попал на Север в 1968 году, после третьего курса Новосибирского Государственного университета. Первые два месяца было очень тяжело.

«Думал, если живой останусь — никогда сюда больше не вернусь», — вспоминает геолог. Однако на следующий год его снова потянуло в эти места. Так он отработал 26 сезонов в полярных районах Якутии да плюс 13 сезонов в полярных районах Канады.

— Север – это мой отдых. Там очень мало людей, но каждый человек – личность. С ними комфортно работать. Север – это другая планета. В качестве директора я не могу позволить себе ездить в экспедиции, но в следующем году собираюсь лететь в якутское заполярье. Потому что устал – хочу в отпуск, – улыбается Николай Петрович.

В 1993 году геологу и геохимику Похиленко предложили очень хорошую работу в Институте Карнеги в Вашингтоне, но он отказался.

— В Академгородке в Институте минералогии и петрографии СО РАН у меня была одна из самых больших лабораторий. К тому же, я не мог предать моих учеников. Как бы я после этого жил.

Второй раз предложение остаться за границей поступило уже от канадцев. После того, как Николай Петрович сыграл решающую роль в открытии алмазного месторождения в Канаде, ему предложили высокую позицию в компании и всевозможные материальные блага. Но русский ученый отказался от этого.

Три года назад Николай Похиленко стал лауреатом «Алмазной награды Хьюго Даммета». В среде горнопромышленников эта награда расценивается как «Алмазный Оскар», В 2008 году ее получили три канадца и один сибиряк, а всего в мире только 14 человек являются ее лауреатами.

- Над чем сегодня работает Институт геологии и минералогии СО РАН? Молодые специалисты не уезжают за рубеж?

— Проблемы, которыми занимается Институт гораздо шире, чем проблемы только Новосибирской области. Это интересы всей Сибири. Помимо субъектов СФО мы работаем и в Якутии, и на Урале, а также в Монголии, во Вьетнаме, в Марокко. В Канаде отработали очень хорошо. Наши специалисты везде востребованы.

Институт работает в основном над проблемами фундаментального характера, но получаемые здесь результаты позволяют решать целый ряд важных прикладных задач, и зачастую мы сами должны внедрять эти результаты в производство. Мы вместе с нашими коллегами из еще функционирующих организаций Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Роснедра РФ должны заниматься проблемами обеспечения ресурсной базой отечественной горнодобывающей промышленности. Это наш гражданский долг Во многих крупных проектах наш Институт является либо головной организацией, либо берет на себя научно-методическое обеспечение программы работ.

К примеру, в этом сезоне в рамках государственного контракта с Роснедра РФ работало девять полевых отрядов на территории Сибири, причем шесть отрядов в тяжелых полярных условиях. Мы оцениваем прогнозные ресурсы и пытаемся локализовать территории, где есть признаки еще не выявленных источников алмазов.

За последние пять лет никто из нашего Института за границу не уехал. Ребята относительно хорошо получают, востребованы и становятся высококвалифицированными специалистами.

Самое твердое вещество в мире

— Работает ли Институт над каким-нибудь проектом в рамках Технопарка?

— У нас на Крайнем Севере, недалеко от моря Лаптевых, на границе Красноярского края и Якутии есть очень необычный объект.

27 миллионов лет назад туда упал огромный метеорит-астероид, размером больше семи километров. Он летел со скоростью 40 километров в секунду. Во время столкновения астероида с землей образовался кратер диаметром 100 км.

В результате выделилась страшная энергия, а давление достигало двух миллионов атмосфер. В кристаллических породах мишени содержалось много графита, который в результате этого взрыва преобразовался в лонсдейлит — гексагональную модификацию алмаза, более плотную и твердую, чем обычные кубические природные алмазы.

Цель проекта — изучение возможностей использования нового типа сверхтвердого материала. Это самое твердое вещество из известных в природе. Запасы этих необычных алмазов там огромны, и такое месторождение — единственное в мире.

Использование этого вещества дает качественно новые перспективы развития инструментальной промышленности, технологий изготовления сложных трехмерных деталей из сверхтвердых сплавов и материалов, новые возможности для создания катализаторов новых поколений.

Золото под микроскопом

– Есть ли новые проекты, связанные с Новосибирской областью?

– В Законодательном собрании я стараюсь привлечь внимание к ряду проблем, которые были бы интересны для развития добывающей промышленности Новосибирской области. Это добыча и использование сапропелевых илов -донных осадков мелких озер, которых очень много в западных районах Новосибирской области. Это чудеснейшие экологически чистые удобрения, которые содержат весь набор микроэлементов для растениеводства, зернового хозяйства, животноводства, птицеводства.

С помощью этих удобрений мы можем получать продовольствие, которое стоит на мировых рынках в 2-2,5 раза дороже, чем то, что мы обычно едим.

На юго-западе Сибири прогнозные ресурсы таких природных удобрений оценены в 17 миллиардов тонн! Этого хватит для нашего региона на многие сотни лет. Можем еще и продавать.

Надо к этому возвращаться. Это проблема продовольственной безопасности, проблема возрождения производства высококачественных, экологически чистых продуктов в нашем регионе. Ведь были же времена, когда сельскохозяйственные продукты даже в Англию экспортировали. Мой дед, кстати, этим занимался в свое время.

У нас в институте есть специалисты, которые изучают разные типы этих удобрений. В ближайшее время мы хотим сделать разбраковку этих ресурсов, что какого качества и что где выгоднее использовать: в зерноводстве, животноводстве, в бальнеологии (делать маски, лечить суставы). Можно сушить, фасовать гранулы и продавать для дачников. Урожайность повышается на 40-50%!

Что еще интересно: если два сезона подряд вносить удобрения в зараженную вредными химикалиями почву, то земля снова становится экологически чистой — происходит ее качественная рекультивация.

Еще один проект. Наш завод химконцентратов производит топливные элементы для атомных станций нового поколения. Но цирконий привозной, а его надо очень много, а у нас в Ордынском районе на глубине около ста метров лежит слой титан-циркониевых россыпей. Все их компоненты востребованы и высоколиквидны. Для нашего стекольного завода песок везут издалека, а здесь его море. Ильменит и титано магнетит – хорошее сырье для производства титана.

Все русловые отложения верхнего Приобья содержат повышенные количества «тонкого» золота. Его частички размером в десятки микрон (микрон — это одна тысячная миллиметра) и это золото не видно в породе, но его содержания могут достигать – 5-7 граммов на тонну. Перспективы выявления месторождений тонкодисперсного золота имеет зона начиная от Караканского бора через Колывань по направлению к Томску, и потенциально золотоносные породы находятся на небольшой глубине. Это золото можно увидеть только с помощью микроскопа, однако уже существуют технологии его добычи, и не исключено, что наш регион станет одним из золотодобывающих регионов страны.

— В последнее время все чаще стали говорить об увеличении добычи нефти и газа в Сибири.

— Что касается нефти, то здесь не все так просто. Разведка и добыча нефти на арктическом шельфе – это огромные вложения, к тому же, технологии еще далеко не отработаны. Наши академики-нефтяники предполагают рост добычи нефти примерно до 2020 года, а дальше лет на 10-15 примерно постоянный рост добычи, затем спад.

Газа у нас пока еще хватает на много-много десятилетий.

Стране нужны конструкторы, инженеры, строители

— Несколько слов о Вашей деятельности в Законодательном собрании.

— Я работаю в комитете по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. Сейчас разрабатывается программа спортивно-патриотического воспитания молодежи. Раньше был комплекс ГТО, сейчас предлагается — «Готов к Труду и Обороне Отечества». Планируется создавать кружки допризывной подготовки, чтобы юноши знали побольше о нашей армии, умели обращаться с оружием, хорошо бегать, чтобы они не были инфантильными, быстрее взрослели.

Недавно провели анализ внеклассной подготовки школьников в области. Оказалось, что количество технических и естественнонаучных кружков сократилось в 7 раз! В городе из 13 Клубов юных техников остался только один — в Академгородке. Нужно, чтобы дети увлекались техническим творчеством и естественными науками с детства, иначе мы упустим время. Техническое и естественнонаучное воспитание школьников – одна из самых важных проблем школьного образования. Это – одна из тех задач, над которыми я буду работать в нашем комитете Заксобрания.

Сейчас мы работаем с рядом активистов из Академгородка и города, куда входят несколько академиков, чтобы организовать политехнический, естественно-научный музей, чтобы ребятишки могли прийти туда, много чего узнать и даже собрать что-то своими руками. Нужно их искорку творчества, которая теплится в каждом из нас, разжечь до всепоглощающего костра созидания.

Беседовала Людмила Кузменкина

Журнал "Новосибирск – одна семья", №8, 2011 год

Добавить комментарий