Новосибирская область станет частью масштабного культурно-исторического и туристического проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции», который объединит 39 регионов России и восемь стран.

Все началось с того, что школьники из города Оса Пермского края нашли уникальный архивный документ – письмо известного мореплавателя, офицера русского флота, капитан-командора Витуса Ионассена Беринга, написанное им в 1733 году мэру датского города Хорсенсо том, что он отказывается от родительского наследства. Датчанин по происхождению, Витус Беринг всю свою жизнь посвятил России, поступив в 1704 году на русскую службу на Балтийский флот в чине подпоручика.

Полистав историческую литературу, вспоминаем. Первая Камчатская экспедиция длилась пять лет (1725-1730 гг.). Берингу была поставлена задача – узнать, есть или нет пролив между Азией и Америкой. Из-за тумана Беринг пролив не увидел и предложил организовать другую, более масштабную экспедицию. Во время Второй Камчатской экспедиции, организованной Сенатом совместно с Российской Академией наук, которая длилась уже десять лет (1733-1743), Беринг достиг Северо-Западных берегов Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды.

Однако корабль «Святой Петр», под командованием Витуса Беринга, выбросило на необитаемый остров, который впоследствии был назван островом Беринга. Здесь великий путешественник нашел свое последнее пристанище.

Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, в его честь названы Командорские острова.

Во Второй Камчатской экспедиции Беринга или Великой Северной экспедиции принимало участие семь самостоятельных отрядов, в которых состояли русские моряки, ученые-исследователи по изучению Сибири и её северо-восточных границ, арктического побережья. Значительна роль Академического отряда, который возглавляли натуралист, доктор медицины, профессор Иоганн Георг Гмелин (1709-1755) и историк, географ, профессор Герард Фридрих Миллер (1705-1783).

Великая Северная экспедиция охватила своими исследованиями все побережье Северного Ледовитого океана, Сибирь, Камчатку, моря и земли Тихого океана, берега Японии, открыла неведомые учёным и мореплавателям северо-западные берега Америки. Русские мореплаватели открывали новые острова, реки, заливы, проливы, бухты, мысы, исследовали моря и океаны. Были сделаны исследования и научные открытия в географическом, геологическом, физическом, ботаническом, зоологическом, этнографическом направлениях. Впервые была создана полная и подробная карта Российской империи. Вторая Камчатская экспедиция послужила экономическим локомотивом для неосвоенных территорий.

Маматов Ильдар Юнусович

Чтобы подробнее узнать, где и как будет проходить маршрут Великой Северной экспедиции в XXI веке и какое отношение к нему имеет Новосибирск и Новосибирская область, мы встретились с автором современного проекта Ильдаром Юнусовичем Маматовым, генеральным директором издательства «Маматов» (Санкт-Петербург), путешественником, членом Русского географического общества. Он большое внимание уделяет популяризации истории, этнографии, географии не только своей родины - Пермского края, но и России в целом и его издательство "Маматов" в Санкт-Петербурге – одно из ведущих издательств по выпуску литературы по этнографии и краеведению Урала и Сибири. В направлении маркетинга и брендинга небольших российских городов, Ильдар Юнусович инициировал издательский проект «Открытие России», в котором выходят путеводители и аудиогиды по городам страны. Он организует автопробеги и туристические проекты, например, в 2012 году - автопробег «Великий чайный путь» от С-Петербурга до острова Русский.

– Ильдар Юнусович, с чего началась история проекта? И почему он Вас заинтересовал?

– Идея зародилась в 2010 году, когда школьники, участники историко-краеведческого клуба «Берег Беринга» нашли архивные материалы о высадке в их городе Осе участников Второй Камчатской экспедиции. Дети собрали деньги и установили памятный знак, посвященный пребыванию участников экспедиции в городе на Каме. Это современная история является очень важной для каждого из нас и для страны в целом.

Открытие памятного знака участникам Второй Камчатской экспедиции в городе Оса Пермского края

Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

Одной из задач выстраивания современного туристского маршрута Великой Северной экспедиции стало научное обоснование пребывания команды под руководством Витуса Беринга в городах Урала и Сибири. В Государственном архиве Свердловской области были изучены и заказаны копии 20 сохранившихся документов, связанных с Пермским краем, с городами Оса, Кунгур, Екатеринбург. Это, например, переписка о поставке уральскими заводами якорей, пушек, гвоздей. Первый этап современного проекта назвали «Ось Прикамья» с началом в Осе, далее через Кунгур, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Соликамск и Пермь.

Город Оса находится в 130 км южнее Перми по реке Каме. 19 сентября 1733 года Вторая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова высадились на берегу реки Камы, здесь начали собираться все отряды, которые шли из Петербурга. Всего, по разных источникам, в экспедицию отправилось 500-600 человек. Потом экспедиция приросла тобольскими военнослужащими, а в Красноярске экспедиция насчитывала уже до трех тысяч человек.

В Осе вплоть до начала ноября команда Второй Камчатской экспедиции ожидала в течение полутора месяцев зимнего пути. С речных судов они должны были пересесть на сани. За это время жители Осинского уезда изготовили для экспедиции 200 саней, всем участникам был предоставлен кров и питание. Поэтому город Оса по праву является началом сухопутной части маршрута всей экспедиции.

Мы больше знаем о её морской части, но мало - о сухопутной, а ведь наши предки, жившие на Урале, в Сибири сыграли значительную роль, помогая этой экспедиции. В каждом городе, селе и остроге, где проходила экспедиция, сейчас живут потомки тех людей, которые предоставляли путешественникам питание, кров, содействовали появлению заводов и фабрик, развитию производства. Нас, современных жителей России, и участников экспедиции разделяет менее 300 лет. Связь времен и поколений является одной из основных тем проекта.

С 2017 проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции» начал активно развиваться в регионах России и в других странах, в Дании, Германии, Казахстане, Франции, Швеции, США, Японии.

– Какова цель проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» и что он из себя представляет? В чем его новизна и актуальность?

– Цель проекта — создание к 2019 году самого протяженного, более 35 000 километров туристского маршрута, состоящего из серии маршрутов, по пути следования отрядов Первой, Второй Камчатских экспедиций и Академического отряда.

Это проект в сфере культуры, науки, образования и туризма. Основная целевая аудитория – школьники, студенты, самостоятельные путешественники. В первую очередь, мы говорим об образовательном и тематическом туризме, поэтому его основа - познавательные маршруты. С нами сотрудничают ученые разных направлений, краеведы, сотрудники музеев, библиотек, архивов. Создаваемый маршрут может быть интересен и группам туристов, и любому путешественнику. Каждый может в путешествии и в подготовке к нему совершить личные открытия!

Межрегиональные и региональные маршруты создаются по пути следования отрядов экспедиции, и, в первую очередь, способствуют развитию внутреннего туризма, продвижению малых и средних городов на маршруте, способствуют их культурному и экономическому развитию. В наш маршрут мы вовлекаем города, в которых современная туристическая инфраструктура только начинает развиваться. Не каждый россиянин решится сегодня поехать в уральский поселок Билимбай или приграничный город Кяхту – это и далеко, да и местное сообщество еще не готово к качественному приему туристов. Поэтому мы предлагаем поездки в формате экспедиций, которые направлены на исследовательскую деятельность и зачастую сопряжены с некоторыми бытовыми неудобствами. Нам, в первую очередь, интересны небольшие исторические города и села, в которых проживает несколько десятков тысяч людей, таких как Елово, Камышлов, Ирбит, Усть-Илимск, Охотск.

Настоящим путешественникам интересно проехать весь маршрут по России от Выборга, где Витус Беринг женился на Анне Христиане Пюльсе, до села Никольское на острове Беринга, где похоронен знаменитый капитан-командор. Либо проехать весь континент от Франции, откуда родом ученые-участники Академического отряда, и, преодолев Тихий океан, достичь берегов Аляски.

– Сейчас много говорят о патриотизме, о воспитании у молодых людей чувства любви к родине и гордости за страну, о романтике далеких пограничных земель…

– Освоение Арктики и Дальнего Востока являлось государственной задачей и в этой связи сохранение памяти, популяризация наследия российских первопроходцев и исследователей очень важно для укрепления чувства национальной гордости и сохранения целостности нашего государства. Привлекая внимание молодежи к истории и географическим открытиям, проект стимулирует у неё социальную активность, формирует у молодых жителей в городах по маршруту экспедиций чувство патриотизма и сопричастности к великим открытиям и истории России в целом.

Кадеты с Маратом Берингом

Фото с сайта http://biwork.ru/patriotizm/134815-bijskie-kadety-otpravyatsya-po-sledam...

У нас разработана специальная программа для учащихся кадетских корпусов и школ. В прошлом году мы совершили с ними путешествие по городам Пермского края, в этом году – по Свердловской области. В следующем году ребят ждут в Иркутске, в Бурятии и на Камчатке. В таких поездках воспитанники кадетской школы г.Бийска, во главе с Маратом Берингом, прямым потомком командора являются первопроходцами, они проходят в XXI веке маршрутами русских офицеров под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова, напоминают своим сверстникам о героях прошлого и легендарной истории России.

– Есть ли в проекте экстремальные поездки?

Не так давно мы на вездеходах проехали по старой Бабиновской дороге, отметив автопробегом 420-летие знаменитого Бабиновского тракта. Когда-то здесь шла «государева дорога», это был единственный путь от Соли Камской до Верхотурья, связывающий Московское государство с Сибирью. Нулевым километром этой дороги считается Соборная колокольня в городе Соликамске, где работали с архивными документами ученые Академического отряда Великой Северной экспедиции, дважды бывал здесь и Витус Беринг. Сейчас большая часть дороги стала частью непроходимой тайги.

– Какое отношение имеет Новосибирская область к такому глобальному маршруту?

– Новосибирская область - один из 39 регионов самого протяженного в мире туристского маршрута. Осенью 2017 года подписано соглашение с Туристским информационным центром о развитии проекта.

Из архивных материалов известно, что Академический отряд Гмелина - Миллера из Омска направился на территорию современного Казахстана, академики описывали Семипалатинск, Усть-Каменогорск. Затем они побывали на Алтае, в Барнауле, Бийском остроге, Томске, Кемерово. По Западной Сибири подготовлены маршруты по «осям»: Томск – Горный Алтай и Новосибирск – Улан-Удэ. Камчатские экспедиции двигались по этим направлениям. Можно из Новосибирска поехать в Томск и посмотреть на этот город по-новому, взглядом исследователя Фишера, либо в Бийске встретиться с прямым потомком Витуса Беринга, услышать от него рассказы о знаменитых предках, об офицерах, служивших России. Удивительно, что сами жители Бийска до недавнего времени не знали о том, что в кадетской школе их города преподает Марат Талгатович Беринг, потомок командора в девятом поколении.

Умревинский острог

Ученый-археолог Андрей Бородовский предложил рассмотреть в проекте тему острогов вокруг Новосибирска, как базис тогдашней России. Остроги Умревинский, Бердский, Чауский могут стать основой для маршрута, ведь в них останавливались участники Камчатской экспедиции, жили, пополняли запасы продовольствия и даже устраивали балы. В другой региональный маршрут можно включить и поездку по Московскому тракту до Колывани или до Бердска. Сейчас идет активная работа по составлению круглогодичного маршрута.

– А сам город Новосибирск как-то можно включить в маршрут, ведь его в то время просто не существовало?

– Действительно, сам город возник позже, чем состоялась экспедиция. Однако в 1710 году неподалеку от современного мегаполиса уже существовало село Большое Кривощеково, откуда участникам экспедиции поставлялись фураж и питание. Можно предположить, что здесь заготавливали лес для строительства речных судов. Это сохранилось в архивных документах, например, в переписке между руководителем экспедиции и теми, кто организовывал поставки.

Новосибирск вошел в маршрут и как крупный логистический центр, и как город науки, сопричастный к научным экспедициям и к великим открытиям. Основная тема для Новосибирска – академическая наука.

Ученые Академического отряда Великой Северной экспедиции были именно теми людьми, которые заложили основы развития науки в России. В Академгородке и в музеях современные участники экспедиций могут погрузиться в историю зарождения науки XVIII века, больше узнать о «рудознатцах и рисовальщиках». В Новосибирской консерватории преподаватели и студенты начали интересную исследовательскую работу о музыкантах экспедиции и подготовку музыкальных реконструкций того времени, чтобы организовать концерты по России на всем маршруте.

– В День российской науки Вы представили в ГПНТБ СО РАН культурный проект «Витус Беринг. Экспедиция на край земли» – три передвижных выставки, посвященных экспедиции по следам географических открытий Беринга. Что они в себя включают и что их объединяет?

– На втором этаже библиотеки представлена копия передвижной музейной экспозиции «Витус Беринг. Экспедиция на край земли», подготовленная Пермским краеведческим музеем об истории Второй Камчатской экспедиции.

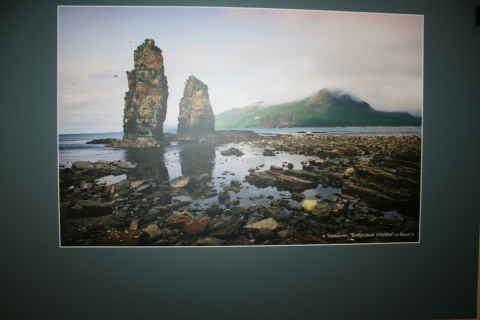

На четвертом этаже – фотовыставка «Откройте для себя Командоры» фотографов Камчатки Михаила Жилина и Александра Терещенко.

Командорские острова были открыты в 1741 году в ходе Второй Камчатской экспедиции, эти места называют островами «ветров и туманов», «вечной осени» и «таинственной печали». На фотографиях запечатлена суровая и уникальная природа Камчатского края.

А.Терещенко. "Пушки с пакетбота Святой апостол Пётр. с. Никольское, о. Беринга"

Кроме пейзажных зарисовок представлены работы, сделанные в 1991 году во время советско-датской экспедиции на остров Беринга, когда были найдены останки капитан-командора, по которым профессор Виктор Николаевич Звягин, используя метод Герасимова, создал пластический образ великого мореплавателя.

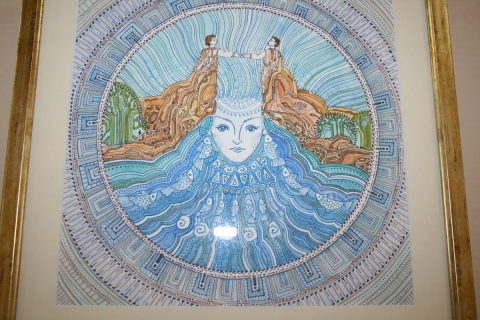

Третья выставка представлена иллюстрациями к издательскому проекту «Сказы народов Пермского края». Она уникальна тем, что представлены иллюстрации к сказкам, которые собрали дети в Пермском крае. Всего насчитывается 14 сюжетов. Это сказки семи народов Пермского края: пермяков, удмуртов, русских, башкир, татар, татар и коми-язьвинцев. Посетители выставки могут не только посмотреть иллюстрации, но с помощью мобильного интернета и QR-штрих-кодов послушать каждую сказку. Эта выставка для меня важна, потому что я сам родом из Пермского края. Мы рассказываем о культуре 164 народов, живущих на Урале, на такой же многонациональной территории, как и Сибирь. Три разных выставки объединяет одна тема, один проект. Кстати, у ученых академиков из Академического отряда одна из основных задач была описание народов, живущих на маршруте.

Выставки в Новосибирске продолжат путь по маршруту и в ближайшее время будут экспонироваться в Свердловской области на международном фестивале «Большой Урал», в Санкт-Петербурге. А в начале мая – в Копенгагене, на Днях Беринга в Дании.

– Каких результатов Вы планируете достичь в рамках реализации проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции»?

– Прежде всего, создать самый протяженный туристский маршрут, состоящий из серии самостоятельных маршрутов. Думаю, к концу 2019 года мы полностью опишем российскую часть от Выборга до острова Беринга, в каждом городе предложим путешественникам и туристам объекты показа и посещения и их описание с исторической привязкой. С 2020 года туроператоры могут предлагать туристам проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции». Это очень увлекательный, красивый, современный проект, в нем много граней и тем, которые государству и современникам не просто интересны, но и полезны.

Основная наша задача на этапе создания маршрута - поиск единомышленников, создание из числа инициативных людей в городах - участниках проекта, «городского общественного актива», чтобы не только обмениваться с ними положительным опытом и методиками, но и развивать проект на местах.

Мы уделяем особое внимание созданию и экспонированию тематических выставок в городах проекта, организации и проведению фестивалей, научно-практических конференций, семинаров, изданию книг и информационно-рекламной продукции.

В России немало издано художественных и научно-популярных книг по теме Великой Северной экспедиции, но их сегодня не просто найти. В связи с этим мы решили подготовить серию книг, связанных с Камчатскими экспедициями. Первые книги известного уральского писателя Александра Борисовича Кердана «Крест командора» и его земляка –краеведа Николая Семеновича Корепанова о Тамгинском заводе уже изданы. В ближайших планах переиздать малоизвестные труды Степана Петровича Крашенинникова, Герхарда Фридриха Миллера и те работы, которые еще не переведены и не изданы.

Актуальной задачей представляется создание рекламно-информационных видеороликов о городах проекта, документальных фильмов и сериалов, научно-популярных и художественных фильмов. 2 мая в Копенгагене, на основном государственном канале Королевства Дании состоится премьерный показ 6-серийного документального фильма о Витусе Беринге и Мартине Шпанберге. Сериал подготовила датская государственная телекомпания DR. В прошлом году кинематографисты отсняли материалы на Камчатке, в Охотске, Москве, Санкт-Петербурге, в Пермском крае, в городах Оса и Кунгур. Тележурналисты запланировали поднять в информационном поле Дании уже многими датчанами забытую тему об их легендарном земляке капитана-командоре Беринге. Однако после работы и съемок в нашей стране кинематографисты изменили концепцию и решили показать Россию и историю глазами современных россиян. Они для себя как бы заново открыли нашу страну. Они ехали сюда с другими представлениями, которые сильно поменялись в процессе работы над фильмом. Датчане были тронуты теплотой приема, открытостью людей, их образованностью и широтой кругозора. Я надеюсь, что редактор фильма сможет донести взгляд съемочной группы до жителей Дании откроет другую Россию, побудит заинтересоваться нашей историей и совершить путешествие по следам их соотечественника.

Камчатские экспедиции интересны и российским кинематографистам, есть и подвиг, и приключения, и любовь. Многие жены отправились в нелегкий путь вместе с мужьями. Отношения Анны Матвеевны, жены Витуса Беринга, и командора были очень трепетные. Анна сопровождала мужа во Второй Камчатской экспедиции, родила восьмерых детей, пятеро из них умерли время экспедиции. В художественном фильме «Первые» показана история семьи Прончищевых. Татьяна и Василий прямо из-под венца отправились в «свадебное путешествие» на суровый полуостров Таймыр. В экспедиции Василий погиб, и Татьяна, жена его, как пишут современники, умерла через несколько дней «от тоски и печали великой». Супруги были похоронены в одной могиле. Каждый из участников экспедиции – герой, с каждого можно брать пример.

Есть спектакль «Последний час жизни Витуса Беринга». Его создали датчане, а известный в Дании актер Сайр Андерсон и директор «Театра Витуса Беринга» показывал спектакль в России, на сценах городов Пермского края, в Красноярске, Санкт-Петербурге, Петропавловске-Камчатском, на острове Беринга.

Таким образом, наш проект является культурным, многоплановым. Основная его цель – возрождение и последующее сохранение исторической памяти об эпохе великих географических открытий, воспитание патриотизма у будущих поколений россиян.

Беседовала Людмила Кузменкина

Комментарии

"– Сейчас много говорят о

Добавить комментарий