В воспоминаниях о жизни в г. Миассе А.А. Скаруцкий рассказывал о Дмитрии Ивановиче Руденко, первом директоре Ильменского государственного минералогического заповедника.

18-летний Антон Скаруцкий познакомился с Дмитрием Руденко осенью 1923 года, будучи одноклассником его сына Ивана-Станислава: «Воспоминания о дне рождения Ильменского заповедника и его первых шагах я никак не могу отделить от одного поистине замечательного человека, от инженера Дмитрия Ивановича Руденко.

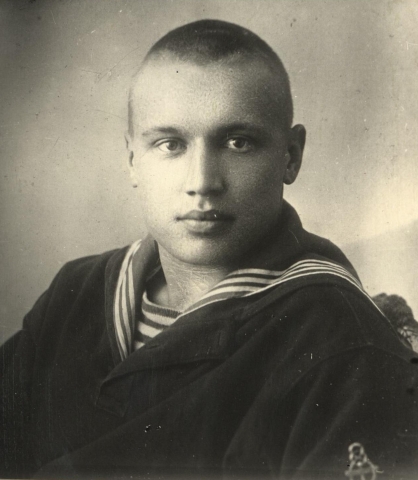

Еще осенью 1923 г., когда я вступил в последний 9 класс II ступени средней школы г. Миасса, меня живо заинтересовал один паренек (Иван-Станислав Руденко). Он как-то сразу бросился в глаза своей оригинальностью. Во-первых, это был рослый детина геркулесовского сложения и соответствующей мускульной силы. Во-вторых, на нем красовалась неизменная морская блуза, как предмет военно-морских вожделений. Он всегда бредил морем, из уст его то и дело сыпались морские словечки и специальные технические термины. Я не забуду его ярость, когда вместо слова «бегучий такелаж» я сказал умышленно «ползучий такелаж». Он считал себя оскорбленным в лучших своих чувствах и глубоко уязвленным «сухопутной крысой».

Если не считать его военно-морских странностей, это был, в сущности, весьма приятный паренек. Он был всесторонне развитым юношей, который стоял на голову выше всей прочей нашей братии. Естественно, что мы заинтересовались друг другом, т.к. и я считался в школе некой знаменитостью, нечто вроде ходячей энциклопедии.

Наши странности, очевидно, и сблизили нас. Не прошло и месяца, как я через Ивашку Руденко получил приглашение к его родителям, в качестве почетного гостя. Ясно помню, как переступив порог квартиры инженера Д.И. Руденко, я сразу почувствовал себя «дома». Это была атмосфера того особого душевного уюта и комфорта, какое охватывает вас в квартире высоко интеллигентных людей. Мое сердце заядлого книголюба дрогнуло, когда на меня с большого стенного стеллажа глянули корешки переплетов изданий великих классиков отечественной и мировой литературы.

После первой встречи с семьей Руденко, меня уже неудержимо потянуло к ним. Там мне все нравилось, я, казалось, погружался в родственную мне атмосферу, где мог спокойно расправить члены моего духовного естества» (Скаруцкий А.А. Мои воспоминания о Ильменском заповеднике. Рукопись. Архив Ильменского государственного заповедника).

Иван-Станислав Дмитриевич Руденко родился 1 ноября 1905 года в Санкт-Петербурге. Родители его по происхождению были из дворян, до революции подверглись репрессиям и были выселены на Урал.

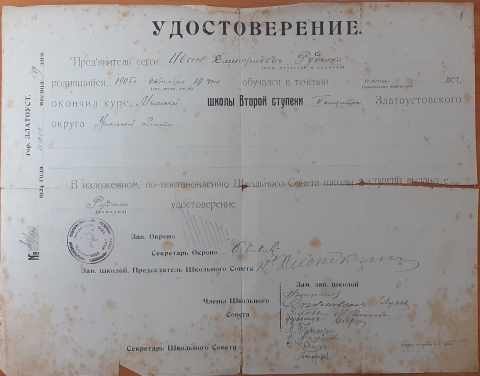

В 1924 году в Миассе Иван-Станислав получил удостоверение об окончании школы II ступени. 1924 год (ЦГА СПб ф.Р‑3344 оп.1 д.34 л. 1)

Иван-Станислав в юности (ЦГА СПб ф.Р‑3344 оп.1 д.41 л. 3)

В 1926-1930 году учился в Высшем военно-морском училище им. М.В. Фрунзе. По завершении учебы был направлен в Управление по обеспечению безопасности кораблевождения в Карском море и устьях сибирских рек (Убекосибирь), работал на гидрографических судах Убекосибири.

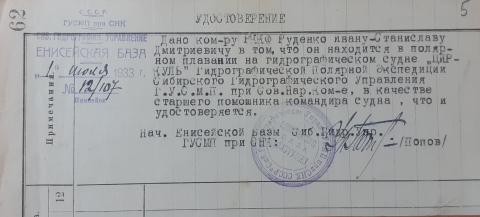

Удостоверение с печатью Енисейской базы, 1933 год (ЦГА СПб ф.Р‑3344 оп.1 д.34 л. 5)

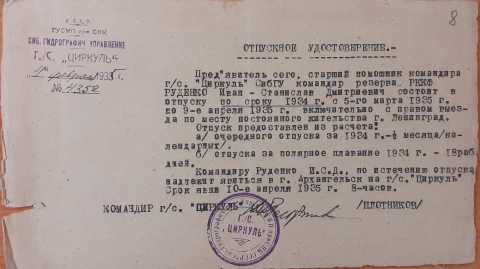

Удостоверение с печатью г/с «Циркуль», 1935 год (ЦГА СПб ф.Р‑3344 оп.1 д.34 л. 8)

Весной 1933 года в связи с расформированием Убекосибири он был прикомандирован к Сибирскому гидрографическому управлению Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) и продолжил службу в должности старшего помощника командира на судне «Циркуль». В зимний период Руденко исполнял обязанности заведующего инструментальной камерой базы СибГУ в г. Енисейске и преподавателя курсов по подготовке штурманов-гидрографов.

Базу гидрографического флота в устье реки Мельничной жители г. Енисейска в шутку прозвали «Енисейской гидрой». С этой базы в 1930-е годы корабли уходили на Север с целью изучения водных путей Карского моря и Енисейского залива. В автобиографии Иван-Станислав отметил особенности плаваний в Арктике: «Теоретическая подготовка, данная ВМУ им. Фрунзе, была недостаточной. Потребовалось дополнительно проработать и углубить свои знания по целому ряду дисциплин – по девиации, астрономии, гидрографическим работам, гармоническому анализу и гидрометеорологии, навигационным приборам, магнитологии, геодезии и другим. Кроме того, эти плавания дали большой, чисто штурманский опыт в кораблевождении в ледовых условиях, в условиях ограниченного навигационного обеспечения и без такового (в неисследованных водах). В этот период мною был освоен опыт руководства гидрографическими работами, опыт работы девиатором, практика аэронавигации, практика речного судовождения (в качестве командира судна) по рекам Обь, Иртыш и Енисей, практика самостоятельных ледовых плаваний в Карском море с одновременным командованием кораблем».

В 1933 году навигационные условия оказались особенно неблагоприятными из-за ледового состояния Карского моря. Кроме того, малочисленным судовым командам пришлось принять на себя всю тяжесть громоздких перегрузочных операций в Усть-Енисейском Порту. По свидетельству участника экспедиции В.В. Коневского, перегрузочными работами руководил Руденко. 17 июля 1933 Коневский записал в своем дневнике: «Вопрос о погрузке на лихтер оказывается очень сложным из-за огромной перегрузки «Циркуля» и лихтера № 2. Рейд Усть-Порта принял оживленный вид. По бугристым волнам прыгают шлюпки от «Фарватера» к барже № 5, от нее — к «Циркулю» и лихтерам. Пыхтят черные жуки — «Штурман» и «Фарватер». Свистки, крики, шум. В 10‑й или 12‑й раз еду на «Циркуль» разрешать вопрос о посадке береговых партий. Едва держащийся на ногах старпом «Циркуля» тов. Руденко, с красными глазами и хриплым голосом, водит меня по «Циркулю» и, наконец, дойдя до кают-компании, бухается в кресло и бросает устало: «Давайте посидим и обдумаем». Думаем, решаем, вычисляем и соображаем.

К вечеру палуба лихтера представляет из себя базар в Бухаре или площадь осажденного города. Бочки, мешки, ящики. Черные как черти угольщики, потные грузчики. Неизменные «вира!», «майна!». Наше снаряжение сложено как попало. И мы сами ходим как тени, гонимые с места на место. На мостике семафорит Руденко. Он в синем кителе и белой фуражке очень эффектен, стоя на мостике и манипулируя красными флажками» (Коневский В.В. Дневник пути: река Енисей, остров Диксон, Карское море. Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени А.И. Кытманова. ЕКМ КП 3513, Д 1100/4).

17 ноября 1933 года начальник экспедиции В.И. Воробьев наградил отличившихся из специального фонда СибГУ. Среди премированных был старпом г/с «Циркуль» Руденко.

4 января 1934 года начальник Енисейской базы Ю. Г. Попов объявил Руденко выговор «за устройство в кабинете начальника репетиции и оставлении после этого кабинета незапертым». Возможно, в период жизни в Енисейске Иван-Станислав участвовал в драмкружке или музыкальном коллективе базы.

Юрий Иванович Руденко, сын Ивана-Станислава, сообщил, что «отец был вообще очень творческим человеком, заядлым книгочеем, неплохим пианистом, любителем изобразительного искусства, театра, словом – человеком гуманитарного склада характера».

В 1935 году Иван Дмитриевич был откомандирован на ледоколы Архангельского морского управления ГУСМП.

С первого дня Отечественной войны Руденко участвовал в обороне блокированного Ленинграда. 11 сентября 1941 года в бою с немецкой штурмовой авиацией был тяжело ранен и отправлен на лечение в Челябинск.

В 1942 году он участвовал в боевой деятельности Волжской военной флотилии под Сталинградом. В 1943 году снова ранение, после чего до конца войны служил в Беломорской военной флотилии Северного флота, обеспечивая конвойные операции в Баренцевом и Карском морях.

С 1945 года Иван Дмитриевич был преподавателем, старшим преподавателем и затем начальником кафедры тактики, кораблевождения, мореплавания Высшего военно-морского училища связи имени А.С. Попова в Ленинграде.

В апреле 1944 года Руденко было присвоено звание капитана 3 ранга, а в послевоенный период – капитана 2 ранга. Подвиги моряка в годы Великой Отечественной войны были отмечены государственным наградами – орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной звезды, а также медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Юрий Клиценко

Автор:

категория:

подкатегория:

Добавить комментарий