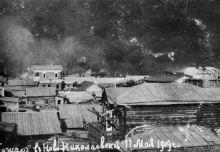

Это случилось 11 мая 1909 года в два часа дня. Пожар, начавшийся во дворе одного из домов, превратился в общегородскую катастрофу. Выгорела почти половина города. Пожар уничтожил 22 квартала с 800 деревянными домами, много магазинов и складов, прервалась телеграфная связь. В результате более 6 тысяч человек остались без крова. Общий убыток превысил 5 миллионов рублей.

История создания пожарной охраны Новосибирска

Новониколаевск часто страдал от пожаров. Множество деревянных зданий гибло в огне. Только за четыре года произошло 150 пожаров, уничтоживших 949 дворов.

Жители города не раз обращались к начальнику Томской губернии с просьбой разрешить образовать «временное вольное противопожарное общество, создать дружины, необходимые для правильного и скорого тушения пожаров».

После очередного пожара, измученные арендаторы земли кабинета Его Величества в поселке Новониколаевском написали докладную записку: «Проявившийся пожар с неотразимой ясностью доказал, что наша неподготовленность к подобным общественным бедствиям грозит нам же окончательным разорением. На начавшийся пожар все сбежавшиеся люди явились с самым беспомощным растерянным видом и с пустыми руками. Отсутствие дисциплины, отсутствие машин, бочек с водою, ведер, топоров и других необходимых снарядов дали огню распространиться на соседний дом и только благодаря благоприятному ветру, относившему силу огня на прилегающую площадь, мы остались спасенными от всеобщего разорения». Их прошение было удовлетворено 27 июня 1897 года. В этот день состоялось «освящение» у молитвенного дома первого пожарного обоза добровольного пожарного общества. Эта дата и является днем рождения новосибирской противопожарной службы.

Однако пожаров меньше не стало. Общество располагало такими скудными средствами, что существенной пользы принести не могло. Обеспокоенные жители поселка весной 1900 года при помощи Николая Тихомирова (избранного в 1899 году почетным членом ДПО) решаются в очередной раз написать приговор господину начальнику Томской губернии: «Жители здешнего поселка находятся в постоянном страхе, что все наше достояние сделается когда-нибудь жертвой огня…Ввиду приближения жаркого времени увеличиваются и наши опасения за целостность нашего имущества и боязнь с семьями остаться под открытым небом и без всяких средств... До сих пор для ограждения нас в пожарном отношении ничего не сделано, хотя было обещано выстроить депо».

Ровно через год кабинет Его Императорского Величества подарил пожарному обществу поселка Новониколаевска «три усадебных участка под постройки депо и денег 4679 рублей на приобретение машин и постройку пожарного депо». Его решили строить в начале Николаевского проспекта, близ церкви Александра Невского, ближе к источнику воды – реке Оби. Позже, в здании разместилась первая телефонная станция. «…Служба пожарных была односменной, тяжелой. Рабочий день начинался в 5-6 часов утра и длился 15-16 часов. После подъема пожарные становились на молитву. Затем чистили лошадей, давали им корм, производили уборку помещений, заметали двор и улицу, чистили обоз. Рабочий день заканчивался молитвой в 9 часов вечера. В стужу и зной пожарные возвращались в неблагоустроенное общежитие, рядовые размещались в помещении конюшен, нередко вместе с лошадьми…»

13 декабря 1905 года городская Дума постановила «приступить к оборудованию городского пожарного обоза, ввиду положительной невозможности ограничиться одним вольнопожарным обществом».

11 июня 1906 года было закончено строительство городского пожарного депо. Городской пожарный обоз насчитывал 18 человек, с 1907 по 1909 год – 41 человек. Ему была предоставлена концессия на устройство и эксплуатацию телефонной сети общего пользования. Но не хватало противопожарного имущества, пожарная техника отставала на десятилетия от развития города. На противопожарные мероприятия предусматривалось всего 400 рублей. Этих денег, иронизировали жители, «не хватает на двух каланчистов».

«Типовой штат пожарного обоза в то время состоял из брандмейстера и его помощника, рядовых пожарных, трубников, кучеров. Конный пожарный обоз – из ручных насосов, багорного хода и конных бочек. На отдельной конной повозке вывозилась одна складная лестница и запас пеньковых рукавов. О пожаре оповещали каланчисты, ударяя в колокол. Дополнительные силы вызывали поднятием на каланче шаров. Их количество указывало на сложность пожара».

Постоянный страх перед пожарами заставил принять обязательное постановление, в котором говорилось: «Владельцы домов в городе Новониколаевске обязаны иметь на случаи пожара запасную "воду в бочках или кадках в возможно большем количестве в течение времени от стаяния снегов и до выпадения».

Пожар 1909 года

И все-таки то, чего боялись больше всего, случилось. Страшный пожар 1909 года уничтожил почти половину города. Как гласит история, в теплый майский ветреный день горожанин Гнусин, с Каинской улицы, решил отремонтировать лодку. Растопив печку во дворе дома, он разогревал смолу, чтобы залить щели в днище лодки. Печка была неисправна, вместо большой трубы была маленькая, сильный ветер далеко разносил искры.

Обеспокоенный сосед решил предупредить Гнусина, что поблизости находится сеновал, набитый сеном, и что надо быть поосторожнее с огнем. Хозяин, видимо, так увлекся делом, что не заметил, как загорелась маленькая избушка, а потом и сеновал. Далее, как писали «Томские губернские ведомости», «пламя перебросилось на соседний склад сельскохозяйственных орудий Кислякова и Трифонова. Начали загораться одно за другим деревянные здания. Ветер разносил головни. Горело сразу в двадцати местах». Огонь быстро распространялся из центральной части в сторону Оби. Над улицами Каинской, Вознесенской (Сибревкома), Колыванской повисли темные тучи дыма. Людей в этих кварталах охватила паника. Запылали окрестные постройки на Александровской (Серебренниковской), Мостовой, Спасской (Спартака), а через час пылали прилегающие кварталы улиц Кривощековской, Воронцовской (Свердлова) и Логовской (Семьи Шамшиных). Дым от пожара был виден в нескольких десятках верст от города. Бедствие продолжалось несколько дней и ночей.

Когда в Новониколаевск прибыл томский губернатор Н.Л. Гондатти для осмотра пожара, ему представилась, «печальная картина погоревшего города... вместо двадцати двух кварталов виднелась пустошь с безобразными остовами печей, обгоревшими деревьями, с массой больших костров в волнах cинего дыма». При его поддержке новониколаевские городские власти подали в правительство ходатайство о выдаче из средств государственного казначейства 900 тысяч рублей долгосрочного 5% денежного займа. Одновременно была направлена телеграмма Hиколаю II следующего содержания: «Ваше Императорское Величество! 11 мая в 2 часа дня город Новониколаевск постигло ужасное бедствие: при сильном ветре вспыхнул пожар, уничтоживший 794 дома, населенных преимущественно беднотой. Свыше 6 тысяч человек осталось без крова, имущества и средств к существованию. Городская Дума и обездоленные бедняки... умоляют оказать погорельцам Монаршую милость бесплатным отпуском строевого леса... и средств на постройку».

Городская Дума просила также Кабинет об аннулировании оставшейся выкупной суммы за землю в размере 403 662 рублей. Однако из казны город получил только 150 тыс. рублей возвратной ссуды, а в снятии выкупной суммы было отказано. Царь лишь разрешил отпустить лес из своего Алтайского имения на сумму до100 тыс. рублей. Городские власти обратились за помощью к съезду представителей страховых обществ Санкт-Петербурга. Они объяснили, что не в силах были бороться с огнем. Это было связано с топографической сложностью местоположения города, несовершенной транспортной схемой. «Новониколаевск раскинут на пространстве 1137,25 десятины и пересекается естественными преградами в виде глубоких оврагов. Город имеет преимущественно деревянные постройки. При всем этом он плохо снабжен водой... Речка Каменка протекает через город, но маловодна и лежит в глубоком ложе. Речка Первая Ельцовка – вблизи города, но она, как и многоводная Обь, отделена от города полотном Сибирской железной дороги, которая имеет у города на протяжении семи верст только 4 переезда, причем один находится вблизи железнодорожного моста через Обь. Линия Сибирской железной дороги со множеством ответвлений на своих пассажирских и товарных станциях совершенно загородила доступ к реке Обь жителям центральной и восточной частей города, которым приходится добираться к речке по трем переездам, тратя на доставку одной бочки воды до часу времени. При доставке воды во время последнего пожара лошади выбивались из сил, бились телеги, бочки…» Страховые общества выделили городу 2 млн. рублей. Всего было собрано 2270 тыс. рублей – сумму, только наполовину покрывавшую ущерб от пожара. Часть денег нужно было выдать пострадавшим, которые оказались в тяжелейшем положении. Не имея крова над головой, они были вынуждены расположиться под открытым небом вдоль Каменки.

Газеты того времени писали: «Среди погорельцев страшная нужда... Цены на первые предметы необходимости сильно возрастают... некоторые из новониколаевцев, желая извлечь из этого громадного бедствия возможно большую пользу, скупают в одни руки все строительные материалы». Цена за тысячу штук кирпича выросла с 12 до 20 рублей.

Несмотря на это, выгоревшие кварталы города частично застроили к ноябрю 1909 года, полностью же лишь к 1912 году. Пожар хоть и принес городу большие убытки, но способствовал строительству каменных зданий, улучшению внешнего облика города.

Это был не последний пожар и не последние бедствия в истории нашего города.

Людмила КУЗМЕНКИНА

НА СНИМКАХ: здание добровольного пожарного общества; горит деревянный Новониколаевск.

Комментарии

Большое спасибо! Вынес для

Добавить комментарий