Краеведение 20-х годов имело свои характерные особенности. Тогда оно было основой школьного обучения. Программы Гуса предполагали, что дети будут изучать последовательно: семью, двор, село, Сибирь, Россию и т.д. Тогда даже пытались отказаться от школьных предметов. Окружающая реальность должна была стать главным источником знания, а учитель должен только помочь извлекать эти знания. Был ещё метод проектов (его сейчас возрождают). Другой особенностью краеведения 20-х было то, что оно ориентировано на измение мира, на строительство социализма. Краеведение виделось как массовое низовое движение на местах, в процессе которого рядовые участники (и дети в том числе) будут создавать новый мир. Оно было не столько историческим, сколько географическим, этнографическим и т.д. - посчитать, измерить, чтобы потом из имеющегося материала строить социализм. Это краеведение было устранено в 30- х гг.

Позже начало развиваться другое краеведение, которое мы знаем. Оно ориентировано на поиски героической истории, подвиги предков и т.д. Это связано с тем, что в СССР как-бы постепенно отказываются от образа будущего, от попыток строить коммунизм, а главные объединяющие символы связываются с героическим прошлым (победа в войне и т.д.).

Михаил Давыденко

Сообщение учителя новосибирской школы № 34 на 1-й научной педагогической конференции учителей Новосибирской области в январе 1941 г.

Краеведческая работа имеет огромное значение для связи теории с практикой при преподавании географии.

Изучение природы и экономики своего района, особенно путем экскурсионной работы, способствует развитию материалистического понимания природных и общественных явлений, знакомит с методами исследовательской работы, создает большие возможности для привития учащимся практических навыков, делает их участниками грандиозного социалистического строительства.

В школе, где ведется краеведческая работа уроки географии проходят несравненно живее, а знания, полученные учащимися, становятся глубже и прочнее.

Об опыте своей краеведческой работы мне и хочется рассказать.

Вопрос об организации экскурсии поднимается обычно после какого-нибудь особенно удачного урока по курсу географии СССР. Таковы, например, у меня уроки в 7-ом классе по теме «Полезные ископаемые в СССР». При изучении этой темы учитель может с исключительной яркостью дать детям представление о несметных богатствах нашей родины. Демонстрируя карту полезных ископаемых СССР, карту полезных ископаемых своей области, разные таблицы и схемы, рисующие размеры наших богатств в сравнении с капиталистическими странами, образцы полезных ископаемых и т. п., учитель вызывает у детей желание пойти в природу, самим исследовать, самим находить эти богатства. При прохождении этой темы особое внимание следует обратить на изучение цифрового материала: необходимо добиться того, чтобы учащиеся поняли и осознали приводимые цифры. Ясно ли представляют дети запасы каменного угля в Кузбассе, когда им сообщают цифру 500 миллиардов тонн? Конечно, нет. Поэтому во время урока я расшифровал эту цифру при помощи следующей задачки.

Запасы угля в Кузбассе по последним данным исчисляются примерно в 500 миллиардов тонн. Сейчас в Кузбассе добывается 20 миллионов тонн. Это много меньше, чем в Донбассе. Но тов. Сталин сказал «Превратить Кузбасс во второй Донбасс». Значит мы скоро будем добывать 50, 100 и более миллионов тонн.

Вычислим, насколько лет хватит запасов угля, если при ежегодной добыче в 50 миллионов тонн? Разделите 500 миллиардов на 50 миллионов и получится грандиозная цифра – 10 тысяч лет.

Какое волнующее чувство радости и гордости за свою родину рождается у детей в этот момент! Бывали случаи, когда дети аплодисментами показывали, что грандиозность запасов Кузбасса дошла до их сознания. Следствием такого подъема и заинтересованности учащихся естественно являлась мысль об участии в поисках полезных ископаемых своего края.

Такой подход я нахожу педагогически правильным: не учителя навязывают мысль о краеведческой работе, а она сама возникает у детей в процессе проработки учебного материала, возникает из желания углубить свои знания и помочь своей стране.

Как только вопрос об экскурсии решен, начинается подготовка к ней. В течении зимы я вместе с учащимися, изъявившими желание участвовать в экскурсии, собирал сведения о том, куда лучше направиться, где с большей вероятностью можно найти какие нибудь полезные ископаемые. Мы изучали литературу, вели переписку с сельским учительством, посещали Облплан, музей, беседовали с приезжающими в город колхозниками.

Собранные таким образом данные обсуждались на кружковых занятиях. Ребята охотно высказывались за выбор для экскурсии таких мест, где еще не были специалисты, чтобы первыми открыть новые месторождения.

Подготовка к экскурсии оживляла работу школьного географического кружка и поднимала интерес к урокам географии. Кружковцы учились определять минералы, образцы которых мы имели в школе и брали из областного музея. Часть ребят работала в геологическом кружке областного музея.

В мае окончательно утвердился маршрут и состав экскурсии в который входили учащиеся, наиболее заинтересованные и подготовленные в области минералогии и геологии.

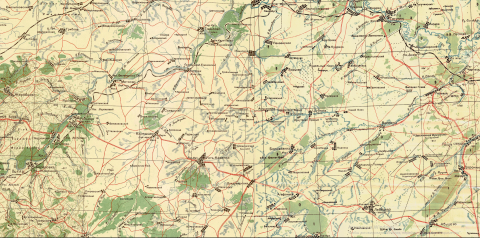

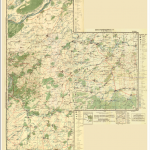

Сборы на экскурсию были весьма несложны: каждый участник брал с собой геологический молоток, железную лопату (или одну лопату на двоих), склянки с соляной кислотой и подробную карту той местности, куда направлялась экскурсия. В личный запас входили: мешочек с сухарями или хлебом, сахар, кружка или чайная чашка, ложка, ватный пиджак, легкая обувь. В целом на коллектив мы имели 1–2 больших эмалированных чайника, ведро, аптечку, футбольный мяч и балалайку. Постельных принадлежностей не брали, так как старались ночевать в селениях. Опыт показывал, что полезно запастись официальной справкой-письмом к сельсоветам или правлениям колхоза об оказании экскурсантам содействия в приобретении продуктов, устройстве ночлега, а если понадобится и транспорта. Экскурсоводу нужно иметь небольшой денежный аванс от школы. Немного денег брали с собой и учащиеся. Экскурсия совершалась пешком не далее 100–200 км от Новосибирска и продолжилась 5–7 дней. За год своей работы я провел несколько краеведческих экскурсий. Подробно остановлюсь на одной из них.

Мы узнали от знакомых учителей д. Нижнего и Верхнего Койона, что будто бы по реке Берди и ее притокам часто находили вместе с галькой куски угля и крупинки золота. Решили отправиться в этом направлении. В экскурсии участвовало 9 учеников 7-го класса. Поставили перед собой задачу провести рекогносцировку на полезные ископаемые, главным образом уголь и золото в районе реки Берди и в окрестностях указанных селений. В целях экономии сил поехали из Новосибирска до Бердска на пароходе. Это было в конце июня. Погода благоприятствовала экскурсии. Из Бердска пешком направились к Морозовке, где по полученным сведениям, в обрывках берегов Берди будто бы находили уголь. Ребята тщательно исследовали все берега, но кроме выходов глинистого сланца ничего не обнаружили и направились в село Тальменку, которое расположено выше по реке Берди. Остановились в школе. Председатель сельсовета принял нас очень тепло, обеспечил продуктами, но когда я попробовал спросить, что ему известно о залежах ископаемых около Тальменки, он ничего не мог сказать. Из беседы с местными стариками выяснилось, что недалеко, в д. Забоке, есть люди, знающие кое-что о золоте. Наутро мы отправились в Забоки. И, действительно, один крестьянин показал нам кусочек золота с горошину величиной, найденный им во дворе при рытье колодца. Он же показал на берегу Берди место интересное, по его мнению, по золоту, и мы принялись за поиски.

Действительно, золото там было. Мы намыли всего 144 крупинки, так как занимались больше выяснением площади залегания золотоносного пласта, что для нас было важнее. Ребята пришли к выводу, что пласт этот занимает большую площадь, лежит под деревней Забоки и выходит к берегу Берди. Кроме золота, купаясь в Берди, ребята нашли камни, содержащие кристаллы пирита. Этот день прошел исключительно удачно: дети целиком были поглощены исследовательской работой. Помогали знания по минералогии, полученные на уроках и в кружке. Ребята уверенно определяли различные горные породы: сланцы, гранит, песчаник и т. д.

Из д. Забоки отправились на Чернореченский известковый завод. Здесь познакомились с процессом получения извести и алебастра и обследовали обрыв берега Берди, где отчетливо был виден пласт известняка. Произвели испытание его кислотой. В известняке нашли окаменелости-ракушки. Захватив образцы известняка и окаменелостей, мы из Черноречки отправились в д. Евсино, так как от чернореченских старожилов услышали, что будто бы около Евсино находили раньше уголь. Придя в Евсино, мы также решили переговорить со стариками. Следует сказать, что в практике подобных экскурсий я часто прибегал к этому способу сбора сведений об ископаемых и расспросы старожилов в присутствии учащихся давали много ценного из истории данной местности. Они рассказывали нам всевозможные предания и легенды, а также и [о] находимых ранее ископаемых. От старожила крестьянина д. Евсино мы узнали, что в самом Евсино и около него угля не находили, но когда то уголь был около д. Шадрино (в 4-х километрах). Пошли в деревню Шадрино, где узнали, что лет 40–50 тому назад кузнецы находили уголь в овраге около деревни. Придя к оврагу мы долго искали на его заросших склонах следы прежних раскопок. Наконец, остановились около подозрительно насыпанных холмиков со впадинами между ними; все это густо поросло травой. Начали рыть. В одной из вырытых ям на глубине 2-х метров ученик Шайков, к неописуемой радости его и остальных участников экскурсии, нашел маленький кусок угля. Итак действительно уголь здесь брали. Но наступала ночь. Вода заливала ямы и мешала дальше искать. Пришлось на этом закончить разведку, тем более, что наши примитивные орудия не позволяли глубоко зарываться в землю из за боязни завала. Признаки угля были найдены и мы этим удовлетворились.

На другой день экскурсия направилась в деревню Горловку. Мы побывали близ деревни в старых угольных шахтах, заброшенных в 1914 г. Они совершенно разрушились, крепления сгнили и обвалились. Все же в одной из обвалившихся шахт мы наткнулись на пласт угля мощностью 1,5 метра. Уголь хороший, но рыхлый. В обрыве мы обнаружили ствол орудиневшего дерева. С большим трудом взяли часть ствола для наших коллекций. Это оказался каламит. Затем я провел с учениками беседу об энтрузии, в результате которой угли Горловского бассейна стали рыхлыми, арочного строения. Я обратил внимание учеников, что пласты угля Горловского бассейна уходят на юго-запад в сторону Евсино; это подкрепляло наши предположения о залежах его около Шадрино. Напрашивался вывод, что и в холмах к северо-востоку от Горловки также должен быть уголь. Захватив наши образцы, мы возвратились в Горловку. Из дальнейших расспросов крестьян мы узнали, что пласт угля есть также около д. Елбаш, что и здесь в реке Берди попадается уголь вместе с галькой. Нашли лошадь и поехали в Елбаши. Действительно в крутом обрыве берега у запруды водяной мельницы в Елбашах нами был обнаружен пласт угля в 1,5–2 метра толщиной. Пласт в виде арки выходил наружу. Отметив на карте эту точку месторождения угля, мы пришли к заключению, что он, вероятно, является продолжением Горловско-Шадринского пласта.

Здесь же, в Елбаши, мы узнали, что около деревни Китерня (12 км севернее Елбаши) тоже находили раньше уголь. Поехали в Китерню, и проводник-крестьянин в 3 км от деревни показал нам место, где с полсотни лет назад кузнец доставал для своей кузницы уголь. Заложили несколько колодцев, стали рыть, но нигде до глубины 4-х метров угля не нашли. Ввиду наступления ночи решили разведку оставить и поехали в д. Верхний Койен. На карте лишь отметили место предполагаемого залегания угля около Китерни (впоследствии уголь здесь был обнаружен).

В д. Верхний Койен мы осмотрели упоминаемые в работах академика Усова выходы мрамора в северном овраге. Исследуя местность дальше вверх по оврагу, обнаружили новые выходы мрамора. Экскурсанты, учитывая толщу первого и второго обнаружения, вычислили примерный запас его в 100 млн кубометров. В огороде одного крестьянина вблизи мельницы нашли белую глину. Дальнейшее исследование выступа около оврага показало, что здесь содержится значительное количество этой глины, которой до нашего открытия никто не пользовался, кроме хозяйки огорода, белившую ею печи. Мы сделали предположение, что это огнеупорная глина (исследование ее на огнеупорность произвели уже в Новосибирске, и наши предположения подтвердились). Здесь же обнаружили значительные пласты известняка, который к удовольствию молодых исследователей закипал от соляной кислоты. Близость залежей известняка и мрамора в Верхнем Койене дала богатый материал для беседы о происхождении и родстве того и другого минерала. Отметив на карте найденное месторождение и захватив образцы мрамора, глины и известняка, экскурсия направилась в обратный путь. Наше путешествие продолжалось 7 дней, за которые было пройдено 200 км. Мы привезли образцы угля Горловки и Шадрино, крупинки золота, известняк, мрамор, огнеупорную глину, кристаллы пирита и сланцы, зуб мамонта, череп первобытного быка. Все места находок были нанесены на карту и записаны в дневники.

В д. Верхний Койен мы осмотрели упоминаемые в работах академика Усова выходы мрамора в северном овраге. Исследуя местность дальше вверх по оврагу, обнаружили новые выходы мрамора. Экскурсанты, учитывая толщу первого и второго обнаружения, вычислили примерный запас его в 100 млн кубометров. В огороде одного крестьянина вблизи мельницы нашли белую глину. Дальнейшее исследование выступа около оврага показало, что здесь содержится значительное количество этой глины, которой до нашего открытия никто не пользовался, кроме хозяйки огорода, белившую ею печи. Мы сделали предположение, что это огнеупорная глина (исследование ее на огнеупорность произвели уже в Новосибирске, и наши предположения подтвердились). Здесь же обнаружили значительные пласты известняка, который к удовольствию молодых исследователей закипал от соляной кислоты. Близость залежей известняка и мрамора в Верхнем Койене дала богатый материал для беседы о происхождении и родстве того и другого минерала. Отметив на карте найденное месторождение и захватив образцы мрамора, глины и известняка, экскурсия направилась в обратный путь. Наше путешествие продолжалось 7 дней, за которые было пройдено 200 км. Мы привезли образцы угля Горловки и Шадрино, крупинки золота, известняк, мрамор, огнеупорную глину, кристаллы пирита и сланцы, зуб мамонта, череп первобытного быка. Все места находок были нанесены на карту и записаны в дневники.

По приезде в Новосибирск на ближайшем заседании Горплана мы сделали доклад о результатах разведки и продемонстрировали привезенные образцы. Президиум Горсовета вынес благодарность школьной экскурсии и ассигновал три тысячи рублей на проведение дальнейших разведок.

На основании нашего сообщения началась промышленная добыча угля около Шадрино (сейчас работают Листвянские копи). Золотые россыпи в д. Забоки разрабатываются Союззолотом.

Почти все участники экскурсии пошли по окончании школы по геологоразведочной специальности. Так краеведческая экскурсия, явившаяся продолжением классных занятий, оказалась практикой, которая углубила теорию, усвоенную на уроке, дала учащимся навыки исследования и возбудила ещё больший интерес к дальнейшей учебе.

А.А. Покровский – Новосибирск, школа № 34

Подготовил к публикации Давыденко Михаил

Добавить комментарий