13 января исполнилось 80 лет со дня рождения Пашковского Василия Федоровича, заслуженного работника связи.

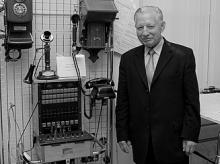

Пашковский Василий Фёдорович (1933-2011)

генеральный директор ОАО «Новосибирская городская телефонная сеть», заслуженный работник связи РФ. Лауреат общественной национальной Российской премии им. Петра Великого. Удостоен звания «Мастер связи». Кавалер орденов «Знак Почета», «Дружбы народов». В 2005 году создал и возглавил Музей связи Сибири.

Эта история началась давно, почти сто лет назад, в дореволюционном еще Ново-Николаевске. Местное добровольно-пожарное общество для эффективной борьбы с огнем, который был настоящим бедствием для сплошь деревянных построек города, на свои средства построило в 1906 году телефонную станцию. Известный снимок запечатлел небольшое строение с башенкой для обзора местности и броской белой надписью на фасаде: «Один – за всех и все – за одного». Сегодня не известно доподлинно, кому принадлежит идея именно такого девиза, взятого из романа Александра Дюма «Три мушкетера», но то обстоятельство, что он выбран удачно, проверено временем и не вызывает сомнений. Размышляя о первой части девиза, следует добавить, что многие достойные люди, масштабные личности стояли в разные годы во главе городской телефонной станции, а позднее – сети: Х. Л. Гомельский, Ф. С. Шмырин, Г. С. Волобой и другие. Наш рассказ о Василии Федоровиче Пашковском, который руководил НГТС с 1972 по 2001 год.

Томская область. На берегу речки Ягодной, притоке могучей Оби, расположилась небольшая деревня Новоабрамкино. Благодатные, богатые лесом, сибирские места. Здесь зимой 1933 года в многодетной крестьянской семье Федора Софроновича и Елены Даниловны Пашковских родился восьмой ребенок. Сын. Назвали его Василием. Филипп, Александр, Александра, Анфиса, Антонина, Нина, Надежда, Зоя, Зинаида, Иван, Геннадий, Виталий… Перебираешь имена и ловишь себя на мысли, что звучат они, как прекрасная, задушевная мелодия. Всего детей в семье было тринадцать, пятеро, правда, умерли в младенчестве.

Все-таки исконные народные традиции, предписывающие иметь большую семью, отличаются глубинной мудростью. Ребенок из многодетной семьи, взрослея и вступая в самостоятельную жизнь, более к ней приспособлен, владеет многими трудовыми навыками, напрочь лишен эгоизма. А самое главное – он чувствует себя защищенным: за ним семья, уклад, родовые корни. Он не одинок на земле, и это, конечно, придает жизненные силы. Родители Василия Федоровича были великие труженики: мама хлопотала по хозяйству – попробуй-ка накорми да обстирай такую немалую семью, а отец работал в животноводстве, плотничал и столярничал, последние годы занимался пчеловодством, – одним словом, мастер на все руки. Поэтому ничего удивительного, что самые яркие детские воспоминания нашего героя связаны с трудом, нелегкой крестьянской работой, в которую были вовлечены все от мала до велика. Отчетливо помнит, как ездил в лес по дрова, на покос, ухаживал за скотиной – в хозяйстве имелось две коровы. В десять лет научился шить сапоги. В деревне был один калека, мастер-сапожник, который по неделе жил то у одной семьи, то у другой, шил обувь – тем и кормился. Вот у него-то смышленый парнишка и научился сапожному ремеслу. Ну и, конечно, детвора с малых лет пропадала на речке Ягодной, рыбачили. Как могли, помогали своим семьям, время-то было голодное.

Вася Пашковский только успел закончить первый класс начальной школы, как грянула Великая Отечественная война… Семилетку заканчивал уже после войны. Ходил вместе с другими учениками за семь километров, в деревню Староабрамкино. Зимой, как вспоминает, брал с собой полведра картошки, краюшку хлеба да кругляк замороженного молока – недельный харч. Чтобы каждый день по морозу не ходить домой, ребята останавливались у знакомых, спали на полу, возле печки. Занятия в школе шли своим чередом: учиться, узнавать новое Василию нравилось, вообще он был активным пареньком. При его непосредственном участии в школе создали первую комсомольскую ячейку, которую он вскоре и возглавил.

После окончания школы нужно было определяться с выбором профессии. Кем быть? В тяжелые послевоенные годы времени на неспешные раздумья и мечты у молодого человека не было. Главное – быстрее получить профессию, встать на ноги. Когда в 1947 году Василий Пашковский приехал в Томск, поначалу ему хотелось учиться в индустриальном техникуме на маркшейдера. И профессия нужная – заниматься правильной эксплуатацией недр, а еще и звучит как красиво. Но в итоге, взвесив все «за» и «против», пошел в ремесленное училище, там полное государственное обеспечение, и стал осваивать так же необходимую в народном хозяйстве специальность – надсмотрщика городских телефонных станций. К слову сказать, только в училище деревенский парень впервые увидел телефон. После успешного окончания учебы секретаря комсомольской организации группы Василия Пашковского хотели направить в Москву, в техникум трудовых резервов, но он отказался. Очень уж хотелось попробовать себя в конкретной работе, и он поехал по распределению в г. Асино Томской области. На небольшой местной телефонной станции начинал надсмотрщиком, но уже через два месяца был переведен на должность техника междугородной связи. В девятнадцать лет вступил в ряды коммунистической партии. Случилось это в 1952 году. Запомнилось Василию Федоровичу это время не только осознанным, взвешенным решением стать членом партии, но и еще одним, не менее значимым событием.

В начале 50-х вышло постановление ЦК о радиофикации сел, в июле 1953 года должна была состояться районная партийная конференция. И молодой коммунист Пашковский взял конкретное обязательство: к началу конференции провести радио в колхоз им. Буденного. Это были два села – Малодорохово и Большедорохово, в 16 километрах от Асина. Председатель колхоза выделил ему в помощь двух подростков, чуть позже приехали на практику четверо студентов из родного ремесленного училища. И работа закипела. Построили воздушно-столбовую линию радиосвязи протяженностью 4,5 километра. В короткие сроки соорудили радиобудку, установили ветряки, или ветряные мачты – чтобы вырабатывать электроэнергию для зарядки аккумуляторов. Всего установили 15 тарелок-динамиков в домах колхозников. Кажется, малость, но с чем сравнить радость и волнение жителей глухих сибирских деревень, когда летним вечером из диковинных тарелок раздалось: «Говорит Москва! Говорит Москва!»

Конечно, без увлеченности и трудового энтузиазма, с которым взялись тогда за дело Василий Пашковский и его помощники, вряд ли удалось бы провести радиосвязь так быстро, всего за неделю с небольшим – иногда, как известно, на это уходили годы. Так молодым коммунистом было выполнено партийное обязательство, но самое главное не это, а то, что люди перестали быть оторванными от остального мира. А Василию Федоровичу и сегодня приятно осознавать, что когда-то и он стоял у истоков этого важного, поистине государственного дела.

Осенью того же года Василия призвали в армию. Служить пришлось в Амурской флотилии, на реке Уссури. Именно здесь начиналась тоже по-своему красивая и романтичная история, знаменующая «флотский» период в биографии нашего героя. Матрос Пашковский был единственным членом партии среди рядового состава в электромеханической школе учебного отряда. Толковый парень-сибиряк сразу приглянулся командиру роты учебного отряда, и когда срок обучения стал подходить к концу, он предложил Василию поступить в Ленинградское военно-морское политическое училище. Такая перспектива казалась заманчивой, было только одно «но» – девять классов образования, а для поступления нужно десять. В итоге компромиссный вариант все же нашли – Василию Пашковскому разрешили сдать экзамены и оставили в училище с испытательным сроком до первой сессии. Оцените упорство и настойчивость в достижении цели этого еще совсем молодого человека: вступительные экзамены – все тройки, зато первая, самая трудная сессия – все пятерки! Знай наших!

Ленинградское военно-морское политическое училище готовило кадры политработников для флота. Судьба нашего героя могла пойти совсем по другому руслу, для него вместе с морскими далями открывались новые, ранее невиданные перспективы. Успешно окончив училище, в первой по баллам тройке выпускников, Василий выбрал для дальнейшего прохождения службы Балтику. Ему и другие моря казались не менее привлекательными, но он решил: сначала Балтика, потом Черное море и так далее. Готовился послужить российскому флоту.

В это же время в судьбе Василия появилась Валюша. Юная питерская девчонка сразила сердце сибирского парня. Прогулки по одному из прекраснейших городов мира, а еще катание на метро – тогда в Ленинграде только-только пустили подземку, – а еще молодость и чистота чувств не могли не привести к свадьбе в 1957 году. Простой подсчет сегодня наглядно показывает, насколько крепок союз Василия Федоровича и Валентины Александровны. Пашковские приближаются к заветной и завидной «золотой» дате – 50-летию совместной жизни. У них двое детей – сын Александр и дочь Елена, трое замечательных внуков.

Но вернемся в пятидесятые. Мечтам о дальних плаваниях тогда не суждено было сбыться. Сразу по окончании практики на Северном флоте Пашковского, как одного из лучших выпускников училища, отзывают в распоряжение центральных органов флота и направляют на работу в Научно-исследовательский институт ВМФ. В течение двух лет он возглавлял комсомольскую организацию института и параллельно все это время писал руководству рапорты с просьбой о демобилизации и «направлении в Сибирь, на стройки коммунизма». Отлученный от моря, он в какой-то момент своей жизни, наверно, подумал о том, что надо возвращаться домой, к земле, к родным корням, к первой своей профессии. В октябре 1959 года долгожданный приказ о демобилизации пришел, и лейтенант флота Василий Пашковский вместе с женой и тогда уже двухгодовалым сыном Сашей стал собираться в дорогу. Родственники Валентины, надо сказать, были против отъезда молодых. Но, видимо, традиции жен декабристов не угасают в крови коренных жительниц города на Неве: за любимым мужем хоть на край света, не то что в Сибирь. Собрались – и в путь. Сначала, как того требуют обычаи, побывали в Томске у родителей, а потом решили ехать в Новосибирск, где к тому времени уже обосновались две сестры. Все, как говорится, надо было начинать с нуля. Шел январь 1960 года.

Первое время Василий с женой и сынишкой жили у сестры Надежды. И каждый день глава семейства проводил в поисках: с утра – работы, вечером – жилья. В черной флотской шинели ходил Василий Пашковский по зимнему Новосибирску – в те дни он казался ему особенно чужим и бесприютным. Трудные поиски все же увенчались успехом, удалось-таки устроиться на турбогенераторный завод. Сначала работал токарем на карусельном станке, потом электромонтажником. По-прежнему острой оставалась проблема жилья. Через некоторое время из разговора с сестрой он узнал, что где-то рядом с Новосибирском идет строительство научного центра – Академгородка. И вроде бы там нужны рабочие руки и относительно быстро можно получить квартиру.

При первой же возможности Василий отправился на строительство, чтобы узнать ситуацию на месте. Надо сказать, в те годы добираться из города в Академгородок было очень не просто. Общественный транспорт туда еще не ходил, а на попутках можно весь день ехать. Сегодня Василий Федорович вспоминает, что как-то добирался туда целых четыре часа. В одну из таких поездок он, «голосуя», остановил автобус, а там его попутчиком оказался редактор газеты «Сибакадемстроевец» А. А. Ляхов. Познакомились, позже подружились. Алексей Александрович подсказал Пашковскому несколько адресов возможного трудоустройства, среди которых была и местная контора связи. И 13 марта 1960 года в трудовой книжке Василия Федоровича Пашковского появилась запись о том, что он принят на работу монтером связи в контору энергоснабжения «Сибакадемстроя». Таким образом, наш герой вернулся к своей первой профессии и с тех пор все свои знания и силы отдавал главному делу своей жизни – развитию телефонной связи крупнейшего за Уралом города страны.

Есть люди, масштаб личности которых ощущается даже при мимолетной встрече. Василий Федорович Пашковский, несомненно, из их числа. Он хорошо известен в нашем городе, да и за его пределами, прежде всего как опытный руководитель одного из самых стабильных, динамично развивающихся предприятий – Новосибирской телефонной сети. Можно и нужно в связи с этим говорить о «феномене» Пашковского. В чем же он? Прежде всего в желании и умении работать – прекрасной привычке, выработанной с молодых лет. Флотская закалка научила нашего героя не бояться трудностей, в различных, подчас непростых, жизненных ситуациях брать на себя ответственность. Когда отвечаешь только за себя – это одно, но совсем другой, несоизмеримый уровень ответственности, когда в ответе за большой коллектив и дело поистине государственной важности – обеспечение связи. Вот и получается, что девиз «Один – за всех, все – за одного» остается актуальным по сей день. Это и жизненное кредо руководителя, и формула слаженной командной работы всех служб НГТС.

Обратимся к недавней истории. 1972-й и 1992-й в летописи Новосибирской городской телефонной сети и судьбе Василия Федоровича – годы особые, знаковые. В 1972 году он возглавил НГТС, а до этого 6 лет был ее главным инженером. Пашковский категорически не согласен с утверждением, что вчерашний день сети и ее сегодняшние напряженные будни – небо и земля. Семидесятые, «застойные», и восьмидесятые, «перестроечные», и девяностые, «рыночные», одинаково требовали от новосибирских связистов профессионализма, ответственности, умения принимать нужные решения. Активно строились станции по всему городу, постепенно увеличивалась емкость сети. На простом житейском языке это означало, что телефон становился доступным все большему числу жителей города. Перефразируя классиков, можно сказать: он уже не являлся роскошью, а стал удобным средством связи. Единственное «но» – сдерживали развитие сети отпущенные центром лимиты. В 1992 году ситуация круто изменилась: административно-командную систему хозяйствования сменил рынок. Отправившись в «свободное плавание» по волнам рыночной экономики, новосибирская городская телефонная сеть первой в своей отрасли акционировалась и стала уже самостоятельно, активно и целенаправленно искать пути дальнейшего развития. В начале 90-х в далекой Сибири появились первые эмиссары из Европы, изучающие конъюнктуру складывающегося российского рынка и возможности сотрудничества с местными фирмами. Не секрет, что наша страна представляет для Запада обширный и очень перспективный рынок сбыта, в частности, высококлассного современного оборудования телефонных станций. Среди претендентов, искавших взаимности НГТС, сибиряки остановили свой выбор на бельгийской фирме «Алкатель Белл». И с тех пор ни разу не пожалели об этом.

История с бельгийцами поучительна. Сегодня о тех первых встречах с иностранцами, о некотором напряжении и даже тревоге – все ли пройдет гладко, не подведут ли, не обманут – Василий Федорович Пашковский вспоминает с улыбкой. Тогда все делалось внове, имелся определенный риск – было отчего и волноваться. А сейчас, к примеру, при заключении очередного контракта на поставку оборудования, новосибирцы проявляют высокопрофессиональный подход, высказывают замечания, вносят поправки. Партнеры-бельгийцы только улыбаются – ученики оказались весьма способными, отлично усвоили науку новых рыночных отношений. Есть такая аксиома – «поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Применительно к теме нашего разговора, ее можно обозначить следующим образом: если хочешь, чтобы деловой партнер поступал с тобой порядочно, будь таковым сам.

Сплав профессионализма, компетентности, опыта и высоких человеческих качеств генерального директора НГТС В. Ф. Пашковского совершенно закономерно привел к тому, что в 1999 году он вошел в сотню лучших менеджеров России. Вместе с двумя другими руководителями новосибирских предприятий он награжден дипломом и золотым значком всероссийского конкурса, проводимого объединением промышленников «Новая эпоха». Эксперты «Новой эпохи» оценивали результаты деятельности предприятий и эффективность управленческих решений их руководителей. Пашковский также удостоен еще одной награды – общественной премии имени Петра Великого.

К «своему» Василию Федоровичу работники телефонной сети относятся с любовью и уважением. Это чувствовалось при каждой встрече. Одна из собеседниц в качестве решающего аргумента произнесла восхищенно: «А вы знаете, как наш Василий Федорович поет?!» Позже, просматривая записи видеолетописи НГТС, я была просто поражена увиденным. На закрытии одной из АТС Василий Федорович исполнял романс «Гори, гори, моя звезда!». Мягкий, ровный и одновременно сильный голос, проникновенность исполнения. Вот уж воистину в песне раскрывается душа человека. Как потом выяснилось, в большой семье Пашковских все обладали хорошими голосами, и народная песня была в чести. Ни один деревенский праздник не обходился без нее, маленькому Васе стоило раз услышать песню, и он накрепко запоминал ее слова. Василий Федорович знает много городских романсов, русских народных песен, да и некоторые современные поет с удовольствием. Когда на дни рождения или праздники собирается многочисленная родня – непременно поют. Да так, что заслушаться можно!

В заключение рассказа хочется обязательно сказать еще об одном, приоритетном для Пашковского направлении. Речь пойдет об отношении к Памяти, к Истории. Оно у Василия Федоровича сродни отношению к песне. Мало сказать, неравнодушное. Правильнее – трепетное. Еще в 1972 году, когда он только начинал руководить беспокойным телефонным хозяйством, наряду со строительством гаража и летней дачи для детей связистов, было решено создавать музей. В одной из комнат в помещении АТС-66 на Восходе стали появляться первые экспонаты. Но удивительное дело, комиссия народного контроля тогда усмотрела в этом благом, лишенном какой-либо корысти начинании руководителя нарушение финансовой дисциплины. Василию Федоровичу даже грозил штраф в размере трех окладов, который в итоге заменили выговором.

Создание на НГТС музея – это дань памяти, конкретной истории в документах и фотографиях, лицах и судьбах тысяч людей, связавших свою жизнь с городской телефонной службой. Есть замечательные слова, которые от частого цитирования не тускнеют: «кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего». Новосибирская городская телефонная сеть является в этом смысле приятным исключением. У нее замечательная история, наполненный смыслом и работой сегодняшний день и, хочется надеяться, прекрасное будущее.

Косарева Ирина

Печатается по книге:

«Созидатели»: очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска. Т. I. С. 324-332.

Составитель Н. А. Александров; Редактор Е. А. Городецкий.

Новосибирск: Клуб меценатов, 2003. – Т.1. - 512 с.; Т.2. - 496 с.

Добавить комментарий