Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова предложила своим подписчикам в Facebook подискутировать на тему возвращения городу старого советского герба и собрала несколько сотен комментариев. Кто-то считает факел революции архаикой и провокацией. Кто-то выражает недоумение по поводу соболей и их места в городской символике. Так ли хорошо мы забыли старое, чтобы сделать его новым? Откуда вообще на нашем гербе соболя? Какой герб в наибольшей мере отражает главную функцию современного Новосибирска? Постараюсь ответить на эти вопросы. Или, по крайней мере, начну отвечать.

«Друзья! Началась дискуссия нужно ли возвращать герб Новосибирска! Какое ваше мнение. (Мне нравится атом, так как я дочь ученого СО РАН)», — написала Анна Терешкова на своей странице в Facebook 27 ноября.

Под гербом, о возвращении которого предлагалось подискутировать, Анна Васильевна, конечно, имела в виду эмблему Новосибирска (почему это не герб, скажем чуть ниже) за авторством художника-гравёра завода «Бытэлектроприбор» Владимира Николаевича Узбека, утверждённую городским советом депутатов трудящихся 23 декабря 1970 года. Значок с этой эмблемой знаком, конечно, каждому, кому 40+, у многих он сохранился до сих пор.

Герб Новосибирска 1970 года. Фото: Википедия

«Цвета символизируют необъятные просторы и природные богатства Сибири. Зелёная и голубая части разделены волнистой линией, символизирующей Обь. В средней части щита на зелёном поле изображён факел, который символизирует великие революционные преобразования Сибири, проводимые советским народом под руководством ленинской партии коммунистов. <...> Шестерня, колос и орбиты движущихся электронов говорят, что Новосибирск — город большой промышленности, науки и культуры, символизирует нерушимое единство рабочих, крестьян и интеллигенции», — говорит Википедия, которая ссылается на статью Александра Владимировича Кошелева «Геральдика Новосибирской области» в журнале «Гербовед» №23.

Кстати, стелу с элементами этого «герба» — факелом, обрамлённым колосом и половинкой шестерёнки, — недавно установили на въезде в Новосибирск со стороны Толчмачёва, на пересечении улиц Станционной и Дукача.

Фото Ростислав Нетисов, nsknews.info

По словам Терешковой, опрос в Facebook она затеяла не на пустом месте. Дескать, идею убрать соболей с герба города она уже несколько раз обсуждала с историками и краеведами. По всей видимости, обсуждения эти публичными не были.

«Многие эксперты соглашаются, что современная версия с чёрными зверьками, держащими щит с изображением реки, не отражает того, что Новосибирск — это город науки», — приводит слова вице-мэра журналист сайта «Новосибирские новости» Лариса Сокольникова.

Герб Новосибирска. Фото: Википелия

Читаем описание герба Новосибирска на официальном сайте города, то есть на сайте мэрии:

«Щит герба дополняет стилизованное изображение моста через Обь. Щит увенчан золотой короной, с пятью трёхконечными зубцами. Щитодержатели — черные соболя. В подножии щита — волнисто пересечённая лента, цвета которой соответствуют флагу города. Посередине на подножии — червлёный лук поверх двух чёрных опрокинутых стрел.

Чёрно-серебристый тонкий пояс на щите герба символизирует транссибирскую железнодорожную магистраль. Количество зубцов на короне определят статус населенного пункта, подчеркивая, что Новосибирск — областной центр.

Соболя, лук и стрелы заимствованы с исторического герба Сибири и изображены в соответствии с геральдическими канонами: выдержаны цвета, пропорции, расположение элементов».

И про флаг: «Зелёное поле означают здоровье, природные богатства Сибири, белое поле — чистоту и снег Сибири. Голубая перевязь с белыми волнами — реку Обь, на которой стоит город».

Флаг Новосибирска. Фото: Википедия

Действительно, о науке — ни слова. Это обстоятельство и отметила Анна Васильевна, предлагая обсудить возможность вернуть городу старый герб.

Впрочем, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что заниматься такой ерундой он не собирается. На вопрос журналиста НГС Екатерины Евстафьевой — «Правда ли, что в мэрии рассматривают вопрос о смене герба Новосибирска?» — мэр Локоть ответил: «Нет, не правда».

«Это досужие рассуждения. У нас много других проблем. Процедура смены герба — очень длительная. Она завязана на гербовую комиссию в федеральных органах власти. Этим мы сегодня заниматься не собираемся. Могут высказываться разные мнения, — кому-то нравится существующий герб, кому-то нравится старый герб, потому что он ему ближе и понятнее. Это частные мнения. Мы сегодня занимаемся решением более актуальных задач» — сказал Анатолий Локоть на пресс-конференции в онлайн-формате 2 декабря.

Между тем, пост Терешковой набрал уже несколько сотен комментариев, ответов и мнений «за» и «против». Есть и третье мнение, и оно тоже довольно заметно: дескать, не нравится ни то, ни другое, а нужно, что-то третье. Возможно, на основе первого и второго. Прекрасную иллюстрацию этой точки зрения предложил пользователь Facebook Юрий Верещагин.

Коллаж Юрия Верещагина

Очевидно одно: люди задумались над вопросом всерьёз. Подписчики Анны Терешковой рассуждают, полемизируют, обращаются к истории, геральдической науке и здравому смыслу. Но, по-моему, высказывания противников идеи вернуть «факел» звучат всё же более убедительно.

«Чисто в аспекте геральдики можно сказать, что тот советский герб сильно перегружен. Тут несколько символов наложены один на другой, так что чётко они не читаются. К тому же центральный элемент всей этой композиции — вот это колесо (?) в центре — это характерный элемент позднесоветских новоизобретённых геральдических правил, которые теперь уже не применяются. Оно теперь зрительно "не читается" и с точки зрения геральдики не имеет смысла. Вообще, по этому гербу видно стремление автора "всё охватить" — как будто герб это выставка достижений местного народного хозяйства! Результат — визуальная мешанина, которая совершенно выбивается из традиций мировой геральдики. К тому же факел, который в 1970-е годы официально означал "революционные преобразования" с КПСС во главе, именно в Новосибирске напоминает сразу же не о них, а о другом факеле, — на площади в центре города, т.е. этот символ в Новосибирске получает своё особое значение, не вполне, может, уместное на гербе города. В то же время, этот герб не содержит в себе ничего специфически "новосибирского" (ну, кроме этого факела, да)», — пишет в комментариях философ и публицист, ныне москвич, Михаил Юрьевич Немцев.

Действительно, во время оно, этот факел революции был, пожалуй, самым узнаваемым символом Новосибирска. После оперного театра, разумеется. Фото всем классом перед каменной рукой, сжимающей факел в сквере Героев революции (они же — жертвы) было в каждом без преувеличения новосибирском семейном альбоме. Что ж, если оперный театр у нас на каждой второй коробке новосибирских конфет, это, конечно, не означает, что и на гербе города ему нужно найти место. Так, я полагаю?

О том, что нужно разделять герб и городскую символику говорит дизайнер Александра Архипова, которая выступила категорически против идеи вернуть городу старый герб.

«Геральдика не шторки, чтобы ее менять каждые 20-30 лет. Это если речь идет о гербе. Но есть тема символики города. Это другое. В любом случае, эти древности в виде шестеренок, колосков и мирного атома давно мимо смысла. Символика (лого, бренд) создаются для продвижения города. Ну, куда — это третий вопрос. Двигать город, завернутый в старые обертки, затея так себе», — пишет Архипова.

«Архаикой» называет шестерёнку и пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, считая при этом, что факел «сейчас смотрится почти как провокация».

Что ж, если на то пошло, то соболя — это ещё большая архаика, чем колосья и шестерёнки, и «сейчас Сибирь не край добычи пушнины», как отмечает в комментах дизайнер Александр Залуцкий, но соболя — «это другое». Это уже, действительно настоящий герб, а не просто эмблема города, находящаяся сегодня прочные ассоциативные связи с коллекционным значком.

«Герб 1993 года "с соболями" и мостом, он как раз абсолютно геральдически правильный, он простой, узнаваемый, он использует исторические символы Сибири, в том числе цвета и форму темнозелено-белого сибирского флага <...>и содержит в себе чётко считываемую геральдическую идею об истории и уникальности именно того города. Это именно новосибирский герб. А герб 1970-го года — безликий, он мог бы быть у какого угодно другого большого советского города», — считает Михаил Немцев.

Обратим внимание на мнение специалиста в области геральдики, члена Всероссийского геральдического общества Александра Кошелева, — он также отмечает высокий профессионализм, с которым выполнен герб города.

Александр Кошелев. Фото: Павел Комаров, nsknews.info

«Несмотря на шаблонность, мне лично нравился герб Новосибирска 1970 г. и конечно, в начале 1990-х гг. "отцы города" на волне неприятия всего советского погорячились, советский герб можно было доработать в соответствии с правилами геральдики и сохранить первый герб. Но городу повезло и по итогам конкурса в 1993 был утвержден и в 2004 г. уточнен по требованию Геральдического совета при Президенте РФ герб, который стал с профессиональной точки одним из лучших муниципальных гербов России», — пишет заместитель директора Музея Новосибирска Кошелев.

Далее Александр Владимирович отмечает, что герб Новосибирска 1970 года не соответствует правилам геральдики и рекомендациям Геральдического совета при Президенте РФ.

Но только вот так ли легко считывается геральдическая идея с современного герба Новосибирска? Руководитель ансамбля Insula Magica Аркадий Геннадьевич Бурханов в своём комментарии пишет, что это не совсем так. И здесь, я подозреваю, он высказывает не столько свою позицию, сколько мнение большинства обывателей.

«Конечно город меняется, раньше мы гордились Академгородком — атом, ВАСХНИЛом — колосья, послевоенными заводами — шестерёнка, огнём революции — куда ж мы без Факела (это и символ культуры тоже был), и всё это на берегах реки. Согласен, сегодня многое из этого утратило смысл, ну кроме берегов. Не очень понимаю, как отражают суть города соболя, показывающие языки друг другу, лук со стрелами, башенная корона с пятью трёхконечными зубцами?», — пишет руководитель ансамбля Insula Magica Аркадий Бурханов.

А действительно, как?

О том, откуда взялись на гербе Новосибирска соболя, лук и стрелы, и что они означают, я летом 2021 года составил довольно обстоятельный разговор с директором Новосибирской школы журналистики, краеведом Фёдором Григорьевым. Просто резюмирую здесь наши выводы.

Фёдор Григорьев. Фото Максим Панов

Самый древний элемент на современном гербе Новосибирска, по мнению Григорьева, — это стрелы. Стрела в качестве символа Сибири появилась на так называемой большой печати Московского государства ещё до Смуты.

«Стрела означала мобилизацию. В Сибири была такая традиция: когда верховный феодал своим сюзеренам посылал стрелу, те должны были выставить вооружённых людей, чтобы они составили войско. Так было по всей Сибири. Стрела — это символ военного подчинения, военного резерва», — говорит Фёдор Григорьев.

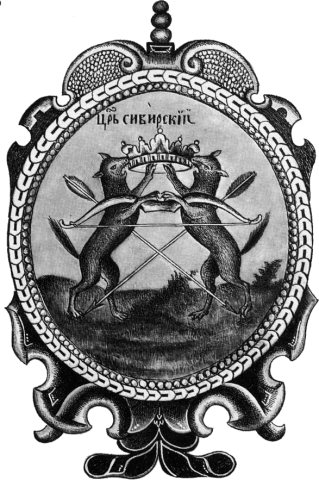

А когда в 1607 году во время правления Василия Шуйского главный город Сибири — Тобольск — получил свою печать (тогда всё символика была на печатях, а не на гербах), там та же стрела, уже известный символ Сибири, появилась уже в сопровождении двух соболей.

«Чтобы сломить польскую интервенцию, Шуйскому нужны были войска, а соответственно ему нужны были деньги. Торговли в общепринятом смысле тогда было мало, монетами рассчитывались редко. Самой ходовой «монетой», особенно международной, была «мягкая рухлядь», как называли соболей, горностаев, беличьи шкурки. Тем, чем сейчас для нашей страны является нефть, ровно тем же самым были соболя. Доход от пушнины составлял 20% всего дохода страны», — поясняет Григорьев и приводит данные историка Петра Буцинского.

Согласно этим данным, в конце 16 века средняя стоимость шкурки соболя составляла 10 рублей. Десять соболей — 100 рублей московскими деньгами. Во времена Алексея Тишайшего на эти деньги можно было купить целое состояние — землю, дом, стадо животных, несколько лошадей и несколько рабов. Словом, понятно, насколько ценной валютой были соболя.

Герб Сибирского царства. Фото: 100knig.com

С герба Тобольска эти соболя перекочевали на герб Сибирского царства, Сибири, которую рассматривали как поставщика этой пушистой нефти. Несколькими веками позже эти же соболя появились уже на гербе Новосибирска как наследника сибирского престола. Споры о том, правомерно ли называть Новосибирск столицей Сибири оставим сейчас за кадром.

И если отбросить ту точку зрения, c которой Сибирь воспринимается исключительно как сырьевой придаток России (не соболя, так нефть; не нефть, так «мозги»), то соболя на гербе Новосибирска предстают как прозрачный символ торговли, товарно-денежных отношений.

Заглянем в «ветхий завет» новосибирского краеведения — книгу «Новосибирск в историческом прошлом» (Издательство «Наука», Новосибирск, 1978 г.) Л. М. Горюшкина, Г. А. Бочановой и Л. Н. Цепляева. В заключении к своей работе академики пишут:

«По своему типу дореволюционный Новониколаевск являлся торгово-транспортным городом. В составе городской буржуазии видное место занимали выходцы из купечества, в массе капиталов преобладал торговый. Большую часть населения составляли мелкобуржуазные слои — торговые и другие служащие, ремесленники, мелкие домовладельцы и т. п. Как и Сибирь в целом, Новониколаевск не имел тяжелой промышленности, но отрасли, занятые переработкой сельскохозяйственного сырья, в первую очередь, мукомольная, занимали заметное место в экономике города и всей окраины. К 1917 г. Новониколаевск занял ведущее положение среди городов Сибири по торговому обороту, объему перевозок количеству и промышленной продукции в стоимостном выражении».

И далее:

«С победой Великой Октябрьской социалистической революции начался качественно новый период в истории города, период социалистических преобразований и строительства коммунизма, бурного развития промышленности, расцвета науки и культуры. Молодой индустриальный гигант на востоке нашей страны продолжает расти, он устремлен в будущее».

Дальше была индустриализация, строительство промышленных гигантов, эвакуация в Новосибирск с запада страны крупнейших оборонных предприятий страны, сделавших Новосибирск главным поставщиком вооружения и боеприпасов и городом трудовой доблести. Был театр оперы и балета с одной из лучших в мире балетных школ. Был всемирно известный Академгородок, который и сегодня за рубежом широко известен, разумеется, в узких научных кругах. Ничего этого не отнять.

Но и торгово-транспортные позиции города с тех пор усилились в разы, что и позволяет сегодня говорить о Новосибирске как об одном из крупнейших торговых и логистических центров страны. К примеру, по итогам Всероссийского конкурса «Торговля России» в 2019 году Новосибирск получил звание «Лучший торговый город страны» с торговым оборотом больше 200 миллиардов рублей. Очевидно, что когда-то для того было положено очень хорошее начало.

Вот что писал в 1903 году министр императорского двора генерал-адъютант барон Фредерикс министру внутренних дел в сообщении о преобразовании Ново-Николаевского посёлка в город и условиях выкупа земли:

«...в настоящее время торговое значение поселка Ново-Николаевского, как весьма важного транзитного пункта между Алтаем и Востоком России, вполне выяснилось, и если поселок уже через 8 лет после своего возникновения успел занять по своим торговым оборотам, числу жителей и количеству принимаемых и отправляемых грузов одно из видных мест в Западной Сибири, то нет основания полагать, чтобы рост поселка остановился, тем более, что экономическая жизнь Алтая неуклонно развивается, а с сооружением Чуйского пути в Монголию торговый транзит может сильно возрасти».

Городской торговый корпус. Фото: Музей Новосибирска

Что ж, барон как в воду глядел. Рост посёлка не только не остановился, но и продолжился семимильными шагами.

Итак. Действительно ли Новосибирск — это город революционных рабочих и крестьян, объединённых наукой? Полагаю, что нет. Тогда герб Новосибирска 1970 года — это эмблема того города, о котором писали Горюшкин и Бочанова в 1978 году. Символы, изображенные там — это символы тех устремлений или даже амбиций «молодого индустриального гиганта», устремлённого в будущее, — в то вероятное будущее, которое было у города в 70-х годах прошлого века.

В таком случае, очевидно, что символы современного Новосибирска — это всё те же река и мост, пресловутый транспортно-логистический узел. И, кстати, в комментариях к посту Анны Терешковой Александр Кошелев пишет, что главными фигурами современного герба Новосибирска являются не соболя, а волнистая перевязь — река и арка — мост. Опять, же пересечение торговых путей.

Стало быть, Новосибирск — это по-прежнему всё тот же город, о котором в 1903 году писал барон Фредерикс. Только в разы больше. Город, который, по словам маркетолога Лады Юрченко, по количеству предпринимателей занимает первое место в России.

В качестве вывода позволю себе привести фразу Александра Владимировича Кошелева из комментариев ко всё тому же посту Анны Васильевны Терешковой: «Надеюсь, нам хватит разума его сохранить в качестве главного символа города». Его — это герб с соболями.

Евгений Ларин

https://zen.yandex.ru/id/5f34a1e5775f7a7ee6968650?fbclid=IwAR1zkEPpIuA3C...

Добавить комментарий